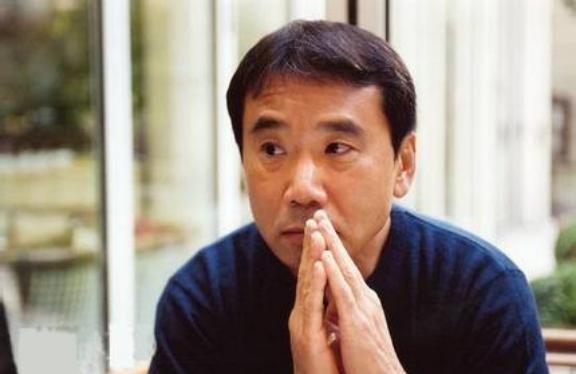

“我不吃中国饭。”1994年,日本著名作家村上春树来中国访问,当工作人员客气地让他吃饭时,他表示拒绝,并拿出自己随身携带的日本罐头。村上春树的反应,让所有人都尴尬不已,不过得知他“不吃中国饭”背后的原因后,大家都对他很钦佩。 村上春树的童年生活充满了不少独特而深刻的记忆,其中最为打动他心灵的,便是那座被装在透明玻璃箱中的佛坛。那是父亲的私人佛坛,圆筒形的玻璃箱里,静静地伫立着一尊精美的小菩萨雕像。每当清晨,村上春树都会看到父亲坐在佛坛前,身姿端正,闭着眼睛虔诚地念经。他的神情总是庄严肃穆,对于年幼的村上春树来说,这样的场景既是日常生活的一部分,也是他内心深处一种不解的存在。 他曾多次好奇地向父亲询问,那些早晨他为何要如此虔诚地祷告。父亲的回答简短而神秘:“这是为那些在战争中死去的人们祈祷。”那时,年幼的村上春树并未完全理解父亲话语中的深意。对他来说,这只是父亲日常生活的一部分,是家中一角的安静而神圣的仪式。然而,村上春树逐渐长大,开始意识到父亲所做的事背后蕴含着更为复杂的情感与历史。 直到多年后,他才知道,父亲所为之祷告的并非只是泛泛的战争死者,而是他当年在战争中的战友,甚至还包括敌人——那些在战争中死去的中国人。这个发现无疑让他对父亲的形象产生了深刻的动摇。父亲曾是一个参加过战争的士兵,身上背负着战争的阴影与痛苦,而这份痛苦显然没有随着时间的推移而消失。 那一刻,他不再单纯地看到一个虔诚的信徒,而是看到了一个饱受战争创伤的男人,一个在经历了人类最残酷的一面后依然试图以某种方式寻求心灵慰藉的父亲。 这一发现撕裂了他对父亲的崇敬,还深深地影响了他对人生的看法。战争的阴影,父亲未曾说出口的痛苦,让村上春树在心底埋下了深深的疑问与不解。或许正因为如此,村上春树在以后的人生中始终无法释怀,对父亲的秘密也始终无法原谅。 1949年,村上春树出生于日本京都,是当代享誉世界的日本作家。他的作品以独特的叙事风格和对人性的深刻洞察而闻名,常常探讨现代人的孤独、迷惘与困惑。 村上春树自幼与父亲感情深厚。父亲是他最崇拜的人,对他也是疼爱有加。然而,一次饭桌上的谈话,却成为父子感情的转折点。 当话题触及日军侵华这一历史时,父亲竟然提起自己曾作为军人参与其中,还自以为是地讲述当年在中国犯下的种种暴行。向来热爱和平、富有同情心的村上春树,难以想象最敬爱的父亲竟然亲手制造了如此残酷的悲剧。 父亲的"坦白"在他心中投下难以磨灭的阴影。虽然父母给予他生命,养育他成人,但父亲犯下的罪行,难以用亲情来抹平、遮掩。这是村上春树无法跨越的心灵鸿沟。 经过一番痛苦的思想挣扎,村上春树做出了一个决定——以自我惩戒的方式,来赎清父亲乃至整个民族的罪孽。他要用手中的笔,唤醒国人的良知,直面历史的真相。从此,村上春树踏上了一条不同寻常的人生道路。 1994年,村上春树受邀访华。然而,当中方工作人员盛情款待,端出一桌丰盛的中国菜肴时,他却婉言谢绝,转而从随身行囊中取出日本罐头充饥。面对村上春树出人意料的举动,在场的工作人员皆感尴尬和不解。 待村上春树解释缘由,大家的不满才化为惊愕和钦佩。原来,他拒绝中国菜,源于父亲参与侵华战争的历史旧账。村上春树为父亲的罪行深感羞愧,因而立下三条誓言:不生儿育女,以防罪恶的血脉延续;不食中国菜,因自觉不配;不再与父亲相见,以示内心拷问。 直到2008年村上春树的父亲因癌症离世。父亲当年参与侵华战争的罪责,使他背负了沉重的精神包袱,以至于二十多年不曾与父亲见面,甚至连一通问候的电话也欠奉。直到父亲弥留之际,村上春树才不得不放下心结,以儿子的身份见父亲最后一面。 这顿"中国饭",村上春树终是没能吃下。在中国工作人员的记忆中,他独自啃着从日本带来的罐头。也许,对村上春树而言,那一罐看似简陋的食粮,象征着他一生背负的使命与良知。