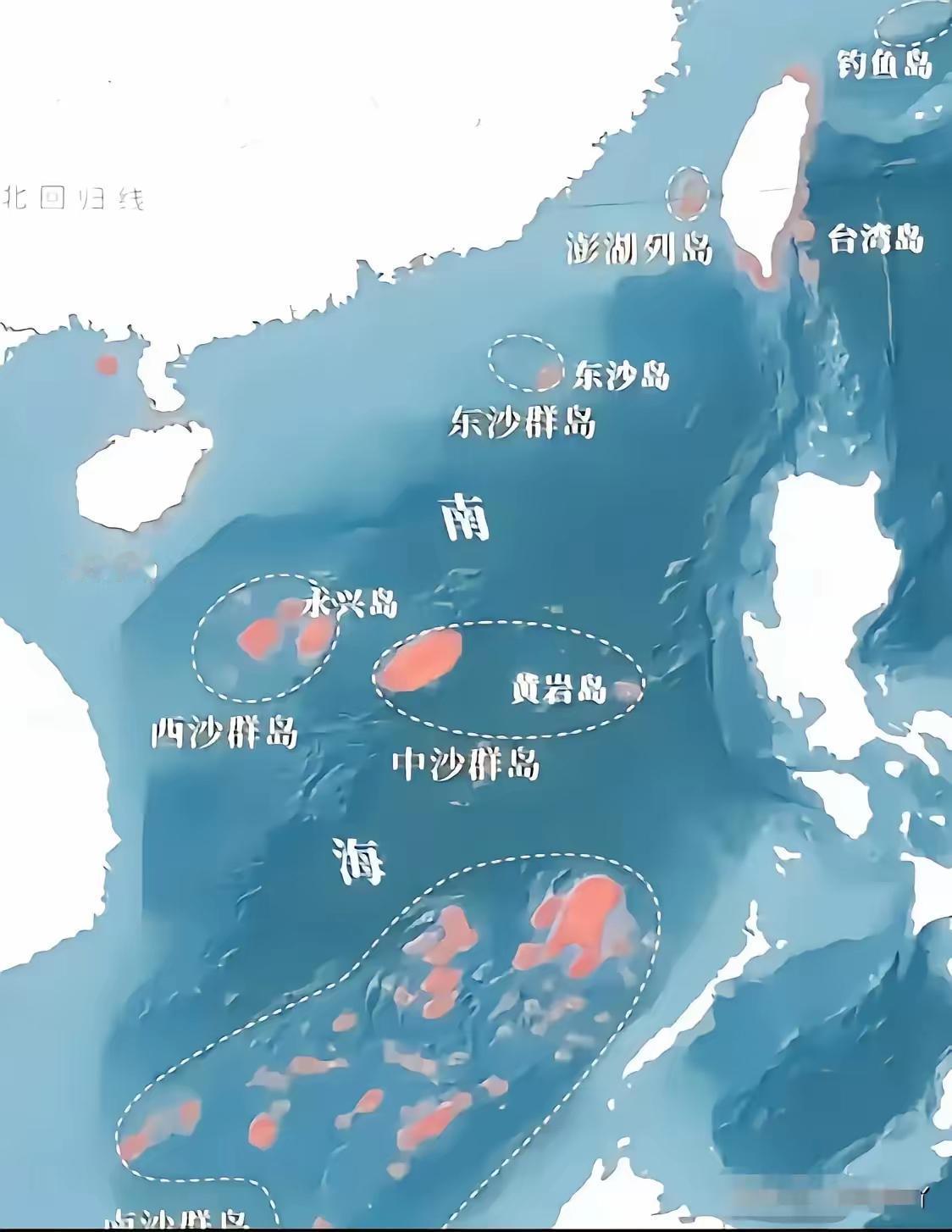

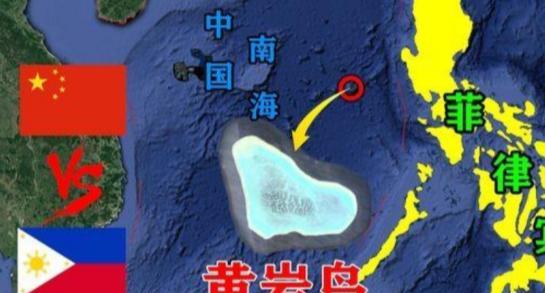

南海的棋局越来越明朗,美国军舰巡航已成常态,但那些跟着美国在黄岩岛、仁爱礁闹事的国家,最近却被巴拉望岛的主权问题绊住了脚。 黄岩岛海域风高浪急,浪没过甲板的那一刻,中国海警水炮已经对准了前方的菲律宾公务船。船身一晃,甲板上的人差点没站稳。黄岩岛,那个地图上一小点的位置,现在成了南海争端的最前线。每一次对峙,不只是渔船、补给船之间的角力,更是中菲、美中之间较量的缩影。可眼下,更大的变数,竟然来自那片一直没人太关注的地方——巴拉望岛。 美舰早已习惯在南海“秀肌肉”,航母一来就带着几艘驱逐舰,雷达全开,舰载机呼啸升空。对他们来说,这是在“捍卫航行自由”;对岸的中国,早已习惯对这样的表演进行反制。海警巡航常态化,尤其是在黄岩岛,每次都有回击。 仁爱礁的局势更不稳定。那里停着的破船,已经锈迹斑斑,被菲律宾当成象征性据点。补给行动一再挑战中国底线,每次中方出动海警,水炮冲击、船身碰撞,甚至登船检查,紧张程度不断升级。尤其是6月中旬那一轮冲突,菲方硬壳充气艇直接被刺破,现场一度失控。中国海警登船行动,引发舆论高度关注。一边是对主权的坚持,一边是不断试探的挑衅,双方都不肯让步。对外界来说,每次视频公开,每次水炮飞溅,都是一次心理战。 可是,在所有聚光灯都照向仁爱礁和黄岩岛时,菲律宾国内却突然乱了阵脚。一条看似不起眼的社交媒体贴文,把“巴拉望岛”推上了风口浪尖。有网民放出所谓历史地图,称巴拉望岛本是中国“郑和航线”的一部分,这个说法立刻在菲律宾国内炸开了锅。国防发言人火速回应,指责这是“政治宣传”,要全国民众保持警惕。但事情一发不可收拾,各类舆论、历史解读、地缘分析混杂而上,让人一时间真假难辨。 菲律宾政府反应强烈,背后却藏着更深的担忧。巴拉望岛一直是菲军部署的战略支点,西边临着整个南海,如果这个地方的“主权正当性”被拉进争议,等于是后院起火。偏偏就在这个节骨眼上,美国并没有急着出面。或许在华盛顿看来,这只是南海博弈的一环,不如让马尼拉自己先忙一阵子。于是菲律宾国内开始“封口”,对有关巴拉望的讨论设限,希望尽快平息舆情。 然而该来的总会来。从地图上看,巴拉望岛的地理位置确实敏感。它像一把刀,横在整个南海西侧,把中国主张的“九段线”一部分隔开。更麻烦的是,菲律宾长期在岛上建设军事设施,美军也在其中扮演不小的角色。如果这个地方被列入中菲主权争议清单,那对马尼拉来说,将是致命的外交难题。 黄岩岛的对峙依旧,仁爱礁的冲突没有停,但菲律宾舆论却悄然转向。媒体开始淡化仁爱礁事件,更多篇幅给了“民族团结”和“信息战”。军事分析员开始批评“过度依赖美方干预”,呼吁政府调整战略。这不是突然觉醒,而是发现现实比想象中更复杂。美军巡航成常态不假,但每次对峙发生时,冲在前面的总是菲律宾船只,美舰在远处围观,很少真正“护航”。 时间拉回到一年前,中菲在仁爱礁还曾有过短暂缓和。几次交涉之后,中国允许菲律宾对“马德雷山号”进行有限补给,条件是不得运送建筑材料。可不到几个月,菲方就开始试图偷运钢筋水泥,被中国当场拦下。互信一夜崩塌,局势急转直下。 2024年夏天,仁爱礁成了冲突高地。每次补给,中国海警都会第一时间反应。菲律宾不甘心,开始派出海军与海警联合行动,试图用“公务身份”增加合法性。但中国方面态度强硬,不分渔船公务,坚决阻止坐滩军舰获得维生之外的补给。于是一次又一次,冲突从广播喊话演变到肢体接触,场面越来越失控。 黄岩岛则更像一面镜子,照出了三方在南海博弈的真实面目。美军来回巡航,菲律宾负责碰瓷,中国全力维权。每一次水炮回击,都不仅是技术操作,更是政治表态。而近期黄岩岛的事件中,中国海警持续跟踪、精准锁定目标船只,显示出极高的执法效率。对菲律宾来说,这已非单纯的海上博弈,而是国家信誉的考验。 可偏偏就在这紧要关头,巴拉望岛主权问题横插一刀。舆论在燃烧,民意在撕裂,原本一条“反中统一战线”内部出现裂痕。有人开始质疑菲政府的外交路线,也有人怀疑美国是否真正把菲律宾利益放在首位。更有人干脆回头翻历史,找地图、查条约,试图证明菲律宾历史并不“纯正”。 主权不是谈出来的,是靠行动维系的。可当菲律宾一边高喊“仁爱礁不容侵犯”,一边面对国内对巴拉望的质疑时,连本土话语都站不住脚,又如何在国际场合与中国博弈? 至此,南海棋局日益清晰。美国主导节奏,菲律宾上前冲刺,中国守住主权底线,各自角色定位明确。仁爱礁、黄岩岛是两个锚点,巴拉望岛则像是一张不稳定的牌,一旦掀开,局势可能全盘重洗。美国舰队还在南海巡逻,雷达不停扫描,舰载机起降不断。中国海警依旧每日巡航,从不放松。菲律宾,正陷入焦灼:是继续充当前线棋子,还是开始重新布局,调整路线? 棋局未完,但每一步都愈发关键。南海的风,已不再只是吹动海浪,它正撕开地缘格局的缝隙,逼迫每个参与者,表明立场,亮出底牌。