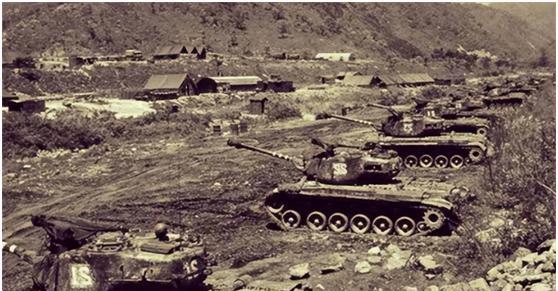

1951年5月,李奇微为了切断志愿军后路,派出了精锐——187空降团,在志愿军后方空降了两个连的特种兵,可不料,却遇上唐满洋率领的饿了三天的一个排。 1951年5月,朝鲜战争正打得如火如荼,中国志愿军和联合国军在三八线附近拉锯战打得难解难分。为了打破僵局,联合国军指挥官李奇微决定出奇制胜。他把目光投向了志愿军的后方,计划通过一次大胆的空降行动,直接切断志愿军的补给线和退路。这可不是随便派几个人下去那么简单,李奇微调动了手下最精锐的部队——187空降团。这支部队在美国军中名声不小,士兵个个都是训练有素的特种兵,装备精良,作战经验丰富。这次行动,李奇微派出了两个连,大概两三百人,目标直指志愿军后方要地。 与此同时,志愿军这边的情况却完全是另一番景象。唐满洋,一个普通的基层指挥官,带着一个排的士兵——大约三四十人——正在后方执行任务。这个排已经三天没吃上像样的饭了,饿得前胸贴后背,体力严重透支。按理说,这样的状态,别说打仗了,能走路都不错了。可就是这支看似毫无战斗力的队伍,偏偏撞上了李奇微精心布置的空降部队。这场意外的交锋,注定要在朝鲜战争的历史上留下浓重的一笔。 先说说李奇微这个人。他接替麦克阿瑟成为联合国军总指挥官后,作风硬朗,擅长以攻为守。他上任没多久,就通过一系列灵活的战术,把之前被志愿军打得节节败退的联合国军重新拉回正轨。1951年5月,他的“磁性战术”已经初见成效,但志愿军的顽强抵抗让他意识到,光靠正面硬拼很难彻底占上风。于是,他想到了空降奇袭这一招。 187空降团是李奇微手里的王牌。这支部队组建于二战后期,参加过欧洲战场的多次空降作战,经验老到。到了朝鲜战争,他们更是被派去执行高风险任务,个个都是硬骨头。两个连的特种兵空降志愿军后方,任务很明确:破坏交通线、炸毁补给点、扰乱指挥系统,逼志愿军主力回防。只要得手,志愿军前线的压力就会倍增,甚至可能全线崩溃。李奇微对这次行动信心满满,毕竟对手是装备落后、人数又少的志愿军,胜算看起来很大。 再看看唐满洋这边。志愿军在朝鲜打仗,条件苦得没法说。后勤补给线长得吓人,从中国东北一直拉到朝鲜前线,中间还得防着美军飞机轰炸。1951年春,美军的“绞杀战”专门炸志愿军的运输线,粮食、弹药经常送不上来。唐满洋的排就是这种情况下的缩影——三天没饭吃,饿得眼冒金星,武器也只有步枪和几颗手榴弹,人数还不到美军的三分之一。按常理,这种状态下遇到美军精锐,基本就是送人头的命。 但志愿军有个特点,越是绝境越能咬牙顶住。唐满洋虽然只是个小排长,却不是那种坐以待毙的人。他带着这帮饿得发慌的士兵,靠着意志力和一点点战术头脑,硬是跟187空降团杠上了。这不是什么英雄主义的空话,而是实实在在的生存本能和责任感在支撑着他们。 这场战斗的具体细节,史料里记载不多,但可以肯定的是,唐满洋的排没让美军得逞。187空降团虽然成功落地,却没能完成预定目标。志愿军后方的补给线没被切断,前线主力也没受到太大影响。唐满洋带着人,硬生生拖住了这支美军精锐部队。具体怎么打的,可能是利用地形打了伏击,也可能是靠人数虽少但拼死抵抗,逼得美军无法推进。不管咋说,这支饿了三天的排,把李奇微的如意算盘给搅黄了。 从结果上看,这次空降行动对联合国军来说是个失败。187空降团损失不小,具体数字不好说,但肯定有不少人没能回去。李奇微的计划落空,志愿军这边却士气大振。唐满洋和他的排,用实际行动证明了,哪怕条件再差,只要有斗志,就能干出让人瞠目结舌的事。 这事儿听起来有点不可思议,但它真真切切地反映了朝鲜战争的残酷和复杂。李奇微的空降计划不可谓不高明,187空降团的实力也不容小觑,可战争从来不是纸面上的算术题。唐满洋这支小部队的出现,就像一颗不起眼的小石子,偏偏卡住了美军的齿轮。志愿军为什么能顶住?靠的不是装备,也不是人数,而是那种打不垮的韧劲儿。这场交锋,成了志愿军基层士兵战斗精神的一个缩影。 再说李奇微,他这次失手并不代表他无能。相反,他后来的指挥依然给志愿军造成了很大压力。但这次空降失利,多少让他意识到,志愿军不是光靠奇袭就能收拾的对手。而唐满洋,虽然没啥名气,却用一场硬仗证明了,普通人也能在关键时刻干出不普通的事。 从更大的角度看,这场小规模交锋其实是朝鲜战争的一个小切面。志愿军和联合国军在战场上斗智斗勇,谁也不敢掉以轻心。李奇微想靠精锐部队打乱志愿军节奏,唐满洋却用最朴实的方式告诉他:没那么容易。这也提醒我们,战争的胜负,不光看武器和人数,更看人的意志和应变。 唐满洋是个典型的志愿军基层指挥官,没啥显赫背景,但关键时候靠得住。他带着饿了三天的排,能顶住187空降团的冲击,靠的是胆量和智慧。 李奇微呢,作为联合国军指挥官,他的能力没得挑。他接手麦克阿瑟的烂摊子,能稳住阵脚,还打出不少漂亮仗,确实是个厉害角色。