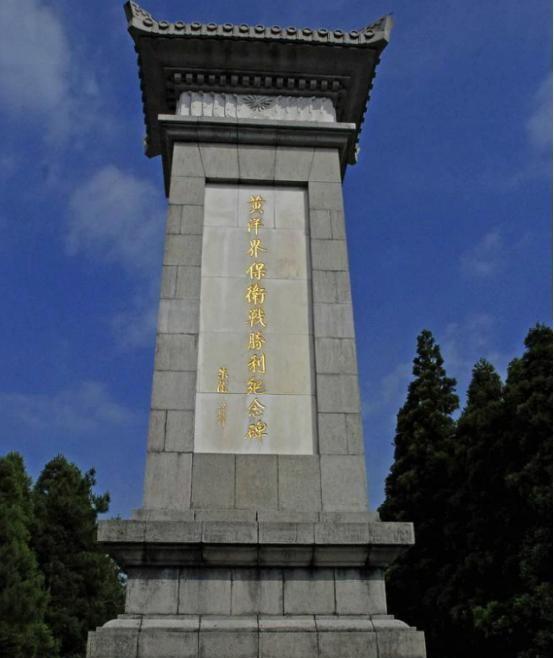

毛主席重回井冈山,见一老人直呼“袁嫂子”,老人眼泪瞬间流出来 (1965年5月21日,茨坪)“袁嫂子在吗?”车门刚启,话音先落,院里一位花白头发的老人扶着门框,愣在原地,泪水顺着皱纹直往下淌。 毛主席阔别井冈山三十六载,这一次,他把行程压到最简,只留下两个目的:看看山,看看人。长沙动身前,他拍拍随行人员的手臂,半真半玩笑地说自己“做了好些夜里回山的梦”。张平化、汪东兴听了,心里明白:主席要来一次说走就走的回访。 专列在阳三石悄悄停靠。换车、渡船、绕山,车队一路故意“隐身”,但还是被船工透过车窗认出。那船工隔着玻璃咧嘴轻喊“毛主席”,声音压得极低,却掩不住激动。毛主席冲他摆手示意“没事”,一句话没出口,态度已胜千言。 到茨坪已近黄昏,宾馆的一间普通客房临时换成木板床,铺了旧式粗布单。毛主席摸了摸床板,点头,“行,就这样。”汪东兴原想着多备两道菜,被主席一句“家常就成”挡了回去。桌上四碟蔬菜,一碗薄汤,倒叫他吃得舒坦。 次晨,毛主席执意先往茅坪方向。山道弯急,警卫队车速放得极慢,主席却透过车窗把沿途的梯田、新砖房看了个遍,不时低声嘀咕“变了,真变了”。车刚停,谢梅香已经在门口。老人本名很多人叫不全,毛主席却喊一句“袁嫂子”。一声唤醒旧日光景,谢梅香当场失声。毛主席握住她的手,问得很细:粮食够不够?孩子工作安排了没有?老人点头又摇头,最终只挤出四个字:“都好,都好。” 说到袁文才,井冈老一辈都会竖大拇指。年轻时他混马刀队,典型“绿林好汉”。王佐与他惺惺相惜,两人一个宁冈,一个遂川,把井冈山当成天然壁垒。1927年秋,毛主席带工农革命军上山,需要粮,也需要地形熟,最需要的是本地群众的心。袁文才掏出千块大洋,王佐杀猪宰羊,两支队伍在大井握手那天,山里响彻锣鼓,百姓抬着谷子笑得合不拢嘴。 有意思的是,袁、王二人原本被国民党、地主都打成“匪”。毛主席却看中了他们“劫富济贫”的底色,几句“革命也为穷人打天下”,就把两位好汉彻底拉到红旗下。随后,徐彦刚教战术,陈伯钧讲纪律,连迫击炮怎么瞄准也手把手示范。袁文才感叹:“我们这拨粗人,还真学到了新玩意。” 黄洋界保卫战时,三发炮弹震退湘军。第一发闷响、第二发跑偏、第三发命中指挥所,这桩往事毛主席在山巅重提:“不是运气,是前两发把炮膛烤热。”同行年轻干部听得频频点头,学到的不只是战例,还有冷静与科学。 遗憾的是,1930年春,袁文才、王佐被当作“土匪”处决。消息传到赣南前线,毛主席沉默良久,才说:“他们听党指挥,是有功的。”谢梅香抱着孩子逃亡乡下,把毛主席送给袁文才的皮裹腿缝进被里——那是一家人仅剩的念想。1950年中央批准追认烈士,烈士证书送到山里,她抚摸钢印,泣不成声。 此次重逢,老人递上那副早已褪色的皮裹腿。毛主席轻轻抚平皱褶,“我替文才同志收着,留给后人看。”一句话让屋里所有人鼻尖发酸。照片留下:主席坐木凳,谢梅香站在左侧,手里握着那副裹腿,镜头定格的,是两个时代的交汇。 在井冈山的七天,毛主席白天行走旧战场,夜里踱步到窗前,一支笔两盏灯,写下新诗。警卫员小声问:“主席,累吗?”他摆手:“身心通了气,不累。”他还叮嘱当地干部:水田要修,山林更要护,教育不能少,“井冈山精神不是纪念馆里的标本,它要种在人心里”。 29日清晨,雷良钊拿着结算单低头站在门口,迟疑着开口。毛主席看见那几张粮票:“照章来。”雷良钊一边找钱一边犯嘀咕:领袖住店还自己掏伙食,这在别处听都没听过。可吴连登说得对,“不交清,谁也别想下山。” 车队驶出茨坪,沿途百姓早早排队。有人端出自家腌肉,有人举着插秧的竹铲,更多人只是挥手。毛主席从车窗伸出手臂,朝大伙儿用家乡口音喊:“保重身体!”声音在山谷滚动,很久才散。 山路尽头,云雾翻涌。那条被三十多年风雨冲刷的土路,如今铺了碎石,也铺上了历史的温度。袁嫂子的泪、主席的那声呼唤,一并刻进井冈山的清晨。