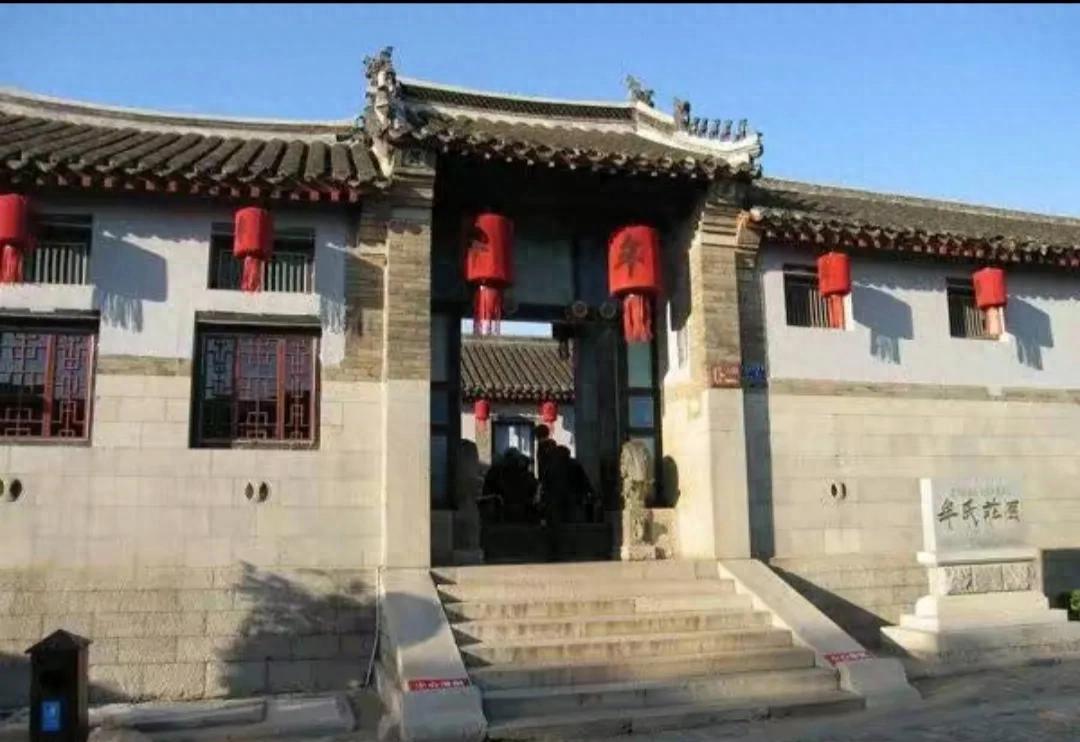

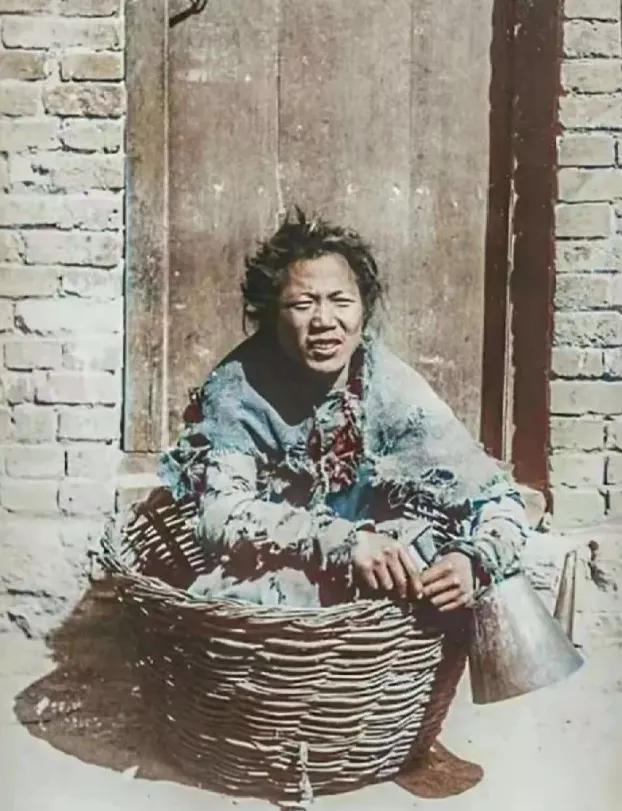

1833年山东大旱,没吃没喝的眼瞅着就要被饿死,没想到地主牟墨林打开自家粮仓做生意,不过粮食只换不借不卖,得知消息后农民们不淡定了。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 道光十三年的山东,空气里飘的不是麦香,是土腥味,太阳毒得能把人晒脱一层皮,地里裂开的口子像一张张嗷嗷待哺的嘴。 庄稼汉蹲在田埂上,攥一把干得能点着的土坷垃,指节都泛了白。 这年景邪门得很,从春到夏没落过一滴雨,井水见了底,河床晒成龟背纹。 村里老辈人哆嗦着嘴唇说,活了大半辈子,没见过这么邪性的旱魃为虐。 栖霞县的老牟家粮仓倒是堆得冒尖,牟墨林这名字在灾年里像根刺,扎在饥肠辘辘的庄户人心尖上。 他家青砖大瓦院墙高得能挡住灾民的哀嚎,粮囤里新麦的陈味儿隔着三里地都能闻见。 往年这时候,佃户们该扛着麻袋来交租子,如今却拖儿带女堵在牟家大门外,眼珠子饿得发绿。 牟二爷的算盘打得比饥民的肠鸣还响,粮仓铁锁哗啦一开,规矩立得比院墙还硬:只换不借,一斗麦子换一亩好田的地契。 管家捧着账本念条文,嗓子眼里像卡了金粒子,把“逾期不赎即归本宅”念得字正腔圆。 饿得发昏的庄稼汉哪顾得上细琢磨,画押时手抖得按不住红泥。 那些祖传的田产,那些带着汗碱味的犁沟,就这么轻飘飘进了账本。 有老农攥着刚按完手印的麻布,突然想起三十年前爹娘饿死在雍正大旱的光景,历史这玩意儿,专挑苦命人重复着啃。 城里赈灾的粥棚支起来了,锅里的稀汤能照见人影,朝廷蠲免钱粮的告示贴到村口,可早被太阳晒得卷了边。 官仓里那点存粮,经不住层层盘剥,到灾民嘴里就剩几粒沙子。 倒是牟家的粮车日日往城里运,换回来的地契在箱底摞得三寸厚。 有人嚼着树皮嘀咕,说牟二爷仓里堆的陈粮生了虫,宁可喂老鼠也不肯降价。 这话传到牟家账房耳朵里,当晚就有衙役提着水火棍来“查谣”。 最绝的是牟家新立的规矩,拿妻女抵债的,得立“自愿典身”的字据,西村张铁匠用媳妇换了半石高粱,画押时那妇人突然抢过契纸塞进嘴里嚼。 管家也不恼,慢悠悠又掏出一张:“早备着二十份呢,您尽管吃,管饱。” 后来有人在乱葬岗见着那妇人,嘴里还塞着半截没咽下的纸,墨迹被胃液泡得模糊,隐约能认出“永绝纠纷”四个字。 这场大旱像面照妖镜,把人性那点事儿照得透亮,牟家粮仓的锁匙叮当响,比灾民的骨头碰撞声还清脆。 有秀才在县衙门口击鼓,说《救荒活民书》里写的“平粜法”是祖宗成例。 县太爷捋着胡子打哈哈:“圣贤书里可没写,灾年该让大户人家吃亏不是?” 转身就把状纸折了垫桌脚。倒是济南府来的绸缎商看得真切,说这哪是天灾,分明是场人祸,旱灾不过饿死人,这趁火打劫的买卖才真叫吃人不吐骨头。 等到秋后算账时,栖霞县多了三百户无地流民,牟家地界往外扩了二十里。 那些按过手印的庄稼汉,有的吊死在自家祖坟前,有的成了运河边的“路倒”。 侥幸活下来的抱着孩子教认字,说“牟”字要拆开看,上“牛”下“勿”,意思是遇见吃人不眨眼的,躲得越远越好。 来年开春,新来的知县在县志上批注“癸巳大旱,民多转徙”,却没人提那些消失的田契和粮仓里发霉的良心。 主要信源:(大众数字报——百年耕读:牟氏庄园的兴衰)