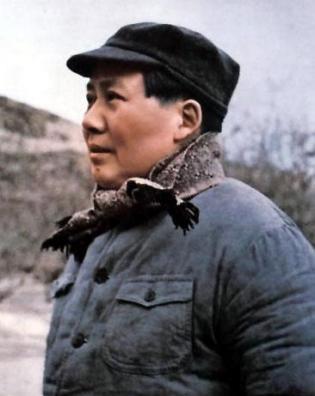

1969年7月,毛主席问高碧岑:“中国北临苏联,南临印度,东临日本。如果他们联合起来,从四面八方攻击中国,我们怎么办?” 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 高碧岑作为毛主席的机要秘书,虽然只是一个背后默默工作的人,但却在中国外交史上留下了浓墨重彩的一笔。 1969年7月的一次会议,毛主席问他一个问题:“如果苏联、印度和日本联合起来攻击中国,我们怎么办?”这并不是一个随便抛出的想法,而是毛主席在紧张复杂的国际环境中,进行深思熟虑后提出的。 毛主席之所以选择与高碧岑对话,是因为他深知高碧岑不仅仅是一个普通的秘书,更是一个可以理解并记录下毛主席战略思维的核心人物。 毛主席的每一个决策都关乎国家的命运,而他选中高碧岑,无疑是要让他见证并参与到这场历史性的战略抉择中。 当时,中国面临的局势堪称空前的严峻,苏联的压力几乎达到了顶点,珍宝岛冲突刚刚结束,苏联在边境驻扎的大军似乎随时可能发动进攻。 而中国与印度的边界问题也未能得到根本解决,尽管1962年的边境战争中国取得了胜利,但这并不意味着两国之间的紧张局势消失了。 更为复杂的是,日本作为美国的盟友,经济崛起的同时,其军事潜力也逐渐得到释放,对于中国来说,这三个国家的威胁并非空穴来风,如果这些国家真的联合起来,中国能否抵挡住如此巨大的压力? 毛主席提出这个问题,显然不是为了吓唬自己的同僚,而是要找到应对这种局面的解决之道,他清楚面对外部压力,不能只做被动的防守,而是要主动出击。 毛主席对中国人民的生活有着深切的关注,他清楚地知道只有国家稳定,人民的生活才能逐步得到改善,可外部威胁的压迫使得中国无法安心发展,急需找到一条突破口。 毛主席深知战术上的对抗和战略上的布局往往决定了国家能否脱困,在毛主席看来,当时中国的外交困境不仅是国家安全的问题,更关乎到中国在国际社会中的地位与作用。 为了突破孤立,中国必须寻求一个能够牵制苏联、印度和日本的外部力量,而这便促使毛主席主动与美国建立外交关系。 虽然中美关系早已在冷战期间僵化,但毛主席坚信在当时的国际格局下,美国与苏联的矛盾远比与中国的矛盾更为复杂,若能巧妙地利用这一点,中国便能打破困境。 这一决策并非一时冲动,毛主席一直在观察着国际形势的发展,他知道美国与苏联虽然是冷战中的两大超级大国,但两者之间的矛盾不断升级,而中国既没有占领美国的领土,也没有像苏联那样与美国发生深刻的历史冲突。 毛主席认为中国如果能够与美国接触,并在一定程度上改善关系,必定能够打破苏联的围堵,毛主席的这一决策不光是智慧的体现,也显示出他对国际政治格局深刻的洞察力。 对比苏联的威胁,美国的态度则更为谨慎,他们在越南战争中的困境以及国内日益高涨的反战情绪,预示着美国也在寻找改变战略的机会。 可这一决定的背后,苏联的反应不可小觑,随着中美关系的缓和,苏联毫无疑问感受到了巨大的压力。 毛主席一方面要应对苏联可能带来的军事威胁,另一方面又要通过外交手段将其遏制,苏联此时的心态复杂,一方面,他们深知与中国的关系若恶化,必定会陷入四面楚歌的境地。 另一方面,苏联也知道一旦中美关系解冻,自己的战略优势将不再占据主导地位,因此,苏联在这一时期的外交动作明显加剧,尤其是在军事和核武器领域的威胁,显得更加直接和明显。 尽管如此,毛主席依然决定采取“远交近攻”的策略,对于毛主席来说与远方的大国美国建立关系,实际上是为了让身边的敌人感受到威胁和压力,进而减少他们的挑衅。 与苏联的关系日益紧张,而美国又处于全球战略的交汇点,毛主席深知若能通过外交手段改变美国对中国的态度,将为中国带来巨大的战略利益。 这一策略不仅仅是为了外交上的突破,更是为了从根本上改变中国的国际地位,毛主席的这一决策是在深刻的危机感和战略眼光下做出的,目标明确且富有远见。 毛主席的“远交近攻”不仅仅是简单的外交手段,它带来的影响是深远的,通过与美国的接触,毛主席不仅能够有效地分化美国和苏联之间的矛盾,还能够在经济、技术和政治等领域为中国赢得更多的资源。