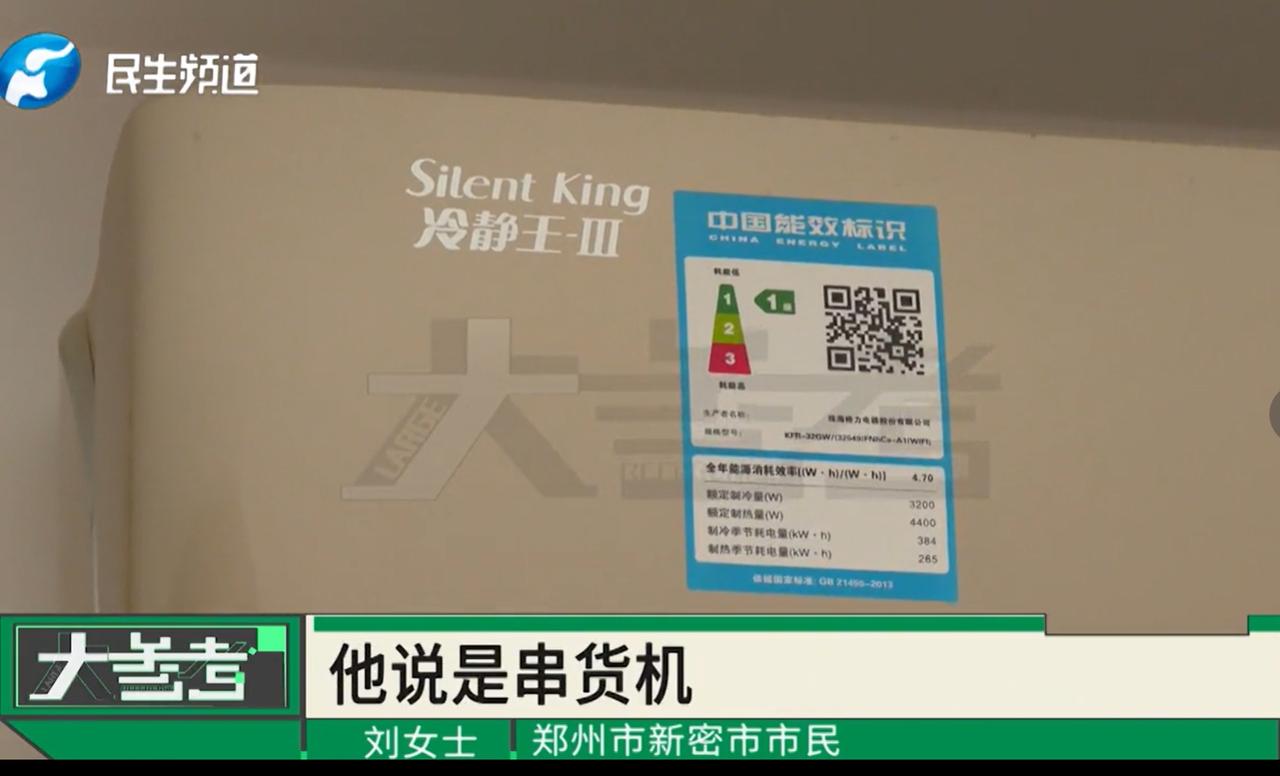

河南郑州,一女子在微信朋友圈花费每台3300元买了三台格力"冷静王"1.5匹空调。不料,安装时卖家才坦白是串货机,无官方保修。女子当场拒收,卖家诉苦"拆了难卖",退2000元了事。气人的是,女子发现这三台空调,冬天不制热,夏天不制冷。女子崩溃,怀疑买到翻新机或假货。格力官方证实,三台空调均无购买记录,非正规渠道。卖家咬定是正品串货机,称3300元本就是低价,退2000元是"买断保修",放话"假一赔十"。女子怒怼:"正价卖问题机,退钱就完事了?"女子已准备鉴定真伪维权。 7月10日,据大参考报道,刘女士(化名)在小区装修期间,通过朋友圈广告,源于小区广场的广告牌,添加了一位卖家微信,购买家电产品。 刘女士基于信任,一次性在卖家处购买了三台格力“冷静王”1.5匹空调及其他家电,一台用于客厅,两台用于卧室,总价1.4万元。其中,空调按市场价每台3300元计算,三台合计9900元,其余为其他家电费用。 安装时,刘女士发现卖家无实体门店,仅有仓库。卖家当场试机,但刘女士质疑为何无厂家“解锁码”,卖家承认空调是“串货机”,正品从外地运入,格力官方无法查询购买信息,并承诺保修10年。 刘女士当即反对,担心卖家无门店可能失联,要求退货。卖家以拆机后难再售为由劝说,最终刘女士同意不退机,卖家退还2000元作为补偿。 使用后,空调问题频发,冬季仅出风,但不制热,夏季虽出风,但不制冷。刘女士描述“热得受不了,天天用小风扇应付”,怀疑空调是二手翻新机或仿造货。 记者介入调查,空调外观与格力正品相似,但格力官方电话查询确认无三台机器信息,反馈可能为“串货机”或“库存机”。 卖家受访时称,销售多台串货机均无官方保修,但强调是“正品机器”,不售翻新或二手机。 刘女士质问卖家“按正价销售却退钱补偿”是否合理,卖家回应串货机正常价应为3300元,市场正价3700-3800元,退款2000元是“买断保修”,并承诺“假一赔十”。 刘女士计划对空调进行真伪鉴定。 那这件事从法律角度如何看待? 1、刘女士购买的空调到底是不是正品? 刘女士的疑虑很实在,花大价钱买的格力“冷静王”,牌子响当当,结果冬天不暖夏天不凉,成了摆设。这搁谁身上都得犯嘀咕:是不是买到翻新机了?是不是高仿的假货?格力官方查不到购买信息,更让她心里没底。 卖家咬定是串货机,强调是正品机器,不是翻新也不是二手。 “串货机”不等于“假货”,但风险巨大。这里要搞清一个概念。所谓“串货机”,通常是正品厂家生产的机器,但被经销商违反区域销售协议,跨区域销售了。机器本身可能是真的,但最大的问题是,它被厂家“除名”了!这意味着,格力官方不认账,不提供任何保修服务。 所以,刘女士购买的空调到底是不是正品,依赖于鉴定结果。 2、卖家卖货时,有没有“耍心眼”?是否构成欺诈消费? 《消费者权益保护法》第8条规定,消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。 第20条规定,经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。 刘女士作为消费者有权知道空调的真实情况,如来源、保修政策等,卖家必须如实告知,不能虚假宣传或隐瞒缺陷。 刘女士买空调这种大件,品牌、售后服务是核心决策因素。卖家在交易达成前,没有主动告知这是串货机,没有官方保修,这就剥夺了刘女士的知情权和选择权。刘女士是基于这是正常格力空调的认知付的钱,这本身就带有误导性。 卖家事后用价格低来辩解,是站不住脚的。刘女士在购买时,并不知道3300元对应的是无官方保修的串货机风险价。她以为这就是市场正常价买到的正常商品。卖家所谓的正常串货机价格,或许是行业内部的潜规则,但刘女士作为普通消费者无从知晓,更不应默认接受。 卖家安装时才说是串货机,并辅以降价即退2000元才让刘女士接受,这并非消费者在充分知情、自由选择下的真实意愿,而是在不利局面下的无奈接受。 因此,卖家或已构成欺诈消费。 3、那2000块钱退得够不够?保修靠得住吗? 《消费者权益保护法》第55条规定,经营者提供商品有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款的三倍。 卖家的行为涉嫌欺诈消费,而刘女士依法可以主张退一赔三,即除了退还空调价款外,还可以主张29700元赔偿金。 而卖家只是补偿了2000元给刘女士,是占了大便宜,也是利用了刘女士不懂法的契机。 结合《民法典》第582条规定,刘女士虽然接受了2000元补偿,但卖家的空调始终存在制冷制热问题,还可以选择要求卖方维修、更换、退货、减少价款或赔偿损失,而刘女士按照退一赔三标准主张亦不违反该规定。 对此,大家怎么看?