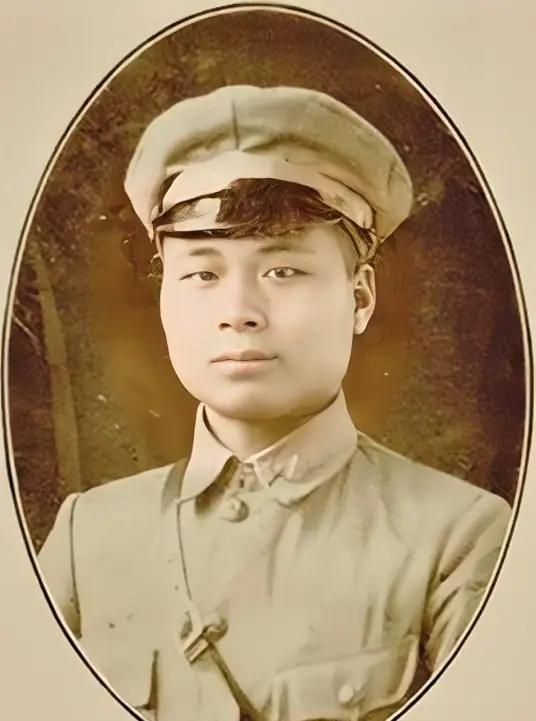

1948年济南战役时,其他国民党党官们全都跑了,只有书呆子庞镜塘“傻乎乎”的去找王耀武和李仙洲,二人拍着胸脯保证说“曾经日军装备比咱好那么多,都没当俘虏,打只有迫击炮的共产党更不在话下。”书呆子庞镜塘信以为真,跟他们一起留了下来,成为唯一一位被俘的党官。 这位北京大学文学系毕业的知识分子,成了济南战役中被俘的唯一高级党政官员,他的经历,折射出那个时代知识分子的复杂命运。 庞镜塘出身官宦家庭,诗书画俱佳,是典型的书香门第子弟,1925年参加国民革命后,他在政界平步青云,但始终保持着读书人的本色。 战役前夕国民党内部早有风声,省政府的官员们纷纷以“视察工作”“联络友军”为由离开济南,实际上都在为自己准备后路,庞镜塘却选择了留下。 据他后来回忆,当时王耀武信心满满地说:“当年日军装备比共军强多了都没能攻下济南,何况现在的共产党军队?”这番话让庞镜塘相信济南城固若金汤。 然而现实很快给了他当头一棒,解放军的攻势比预想的猛烈得多,仅仅8天时间,济南就宣告失守,王耀武化装成伙夫试图逃跑,庞镜塘也换上难民的服装,想要混出城去。 可惜他的书生气质在乱民中太过显眼,在临城解放军便衣侦察队一眼就看出了这个“难民”的可疑之处,经过盘问,庞镜塘坦白了自己的身份。 被俘后庞镜塘先被送到青州战俘训练团,在那里他见到了比自己早十几天“进来”的王耀武。两人被编在同一个学习小组,开始了截然不同的人生阶段。 1956年,庞镜塘和王耀武一起被转移到北京功德林战犯管理所,这里关押着100多名国民党高级将领,堪称一个特殊的“将军俱乐部”。 在功德林,庞镜塘的表现相当低调,他没有像黄维那样顽固抵抗,也没有像一些人那样消极对抗。相反他的谨慎性格和良好教养让管理人员对他印象不错。 由于庞镜塘家中藏书颇丰,诗词书画样样精通,管理所安排他担任图书管理员,这个职务让他重新找到了一些存在感,也算是人尽其才。 同时庞镜塘还被推选为生活委员,负责管理战犯们的日常用品采购和分配,在这个岗位上,他展现出了细致认真的工作态度。 功德林的生活虽然受限,但相比战俘营已经改善了很多,战犯们有单独的房间,三餐保证,还能看书读报,庞镜塘逐渐适应了这种生活。 1957年,功德林组织战犯们到全国各地参观新中国的建设成就,庞镜塘跟随队伍参观了长春第一汽车制造厂、武汉钢铁厂等现代化工业企业。 这些参观让庞镜塘大开眼界。他看到了一个完全不同的中国,一个正在快速发展的工业化国家。这与他印象中的“落后的共产党根据地”形成了强烈对比。 在学习改造过程中,庞镜塘的思想发生了明显变化,他开始反思自己过去的政治立场,认识到国民党政权的腐败和民心向背的重要性。 1960年,作为表现良好的战犯之一,庞镜塘获得了特赦,这一消息让他激动不已,同时也感到忐忑不安,外面的世界已经变化太大,他能否适应新生活? 特赦后,庞镜塘被安排在全国政协文史资料委员会工作,他的主要任务是整理历史资料,撰写回忆录,为后人留下珍贵的史料。 在这个岗位上,庞镜塘如鱼得水,他利用自己的亲身经历和深厚学养,写下了大量关于国民党内部情况的回忆文章,为史学研究提供了重要资料。 庞镜塘还积极参与统一战线工作,向台湾的老朋友们宣传大陆的变化,呼吁早日实现祖国统一,他的这些努力得到了有关部门的高度评价。 晚年的庞镜塘过着平静的生活,他将自己收藏的大量古籍善本捐献给了国家图书馆,为保护祖国文化遗产做出了贡献。 回顾庞镜塘的一生,从国民党的高级官员到功德林的图书管理员,再到新中国的文史专员,他的人生轨迹充满了戏剧性。 他的经历说明,在历史的大变局中,个人的命运往往身不由己,但是一个人如何面对变化,如何重新认识自己和时代,却能够决定后半生的价值。 庞镜塘选择了顺应历史潮流,在新的环境中找到了自己的位置,从这个意义上说,他是幸运的,他用自己的后半生证明了一个知识分子的价值不在于政治地位,而在于为国家和民族所能做出的贡献。 济南战役不仅改变了山东的政治格局,也改变了无数人的个人命运,庞镜塘的故事提醒我们,在历史的洪流中,每个人都需要做出选择,而这些选择,往往决定了一个人的后半生。 从功德林走出来的庞镜塘,用自己的余生诠释了什么叫“士可杀不可辱”,什么叫“知识分子的良知”,他没有成为历史的罪人,反而成为了历史的记录者和见证者。 这或许就是知识分子最好的归宿:不管时代如何变迁,始终坚持自己的文化使命,为后人留下真实的历史记录,庞镜塘做到了这一点,所以他的人生虽然充满波折,最终还是获得了应有的尊重。