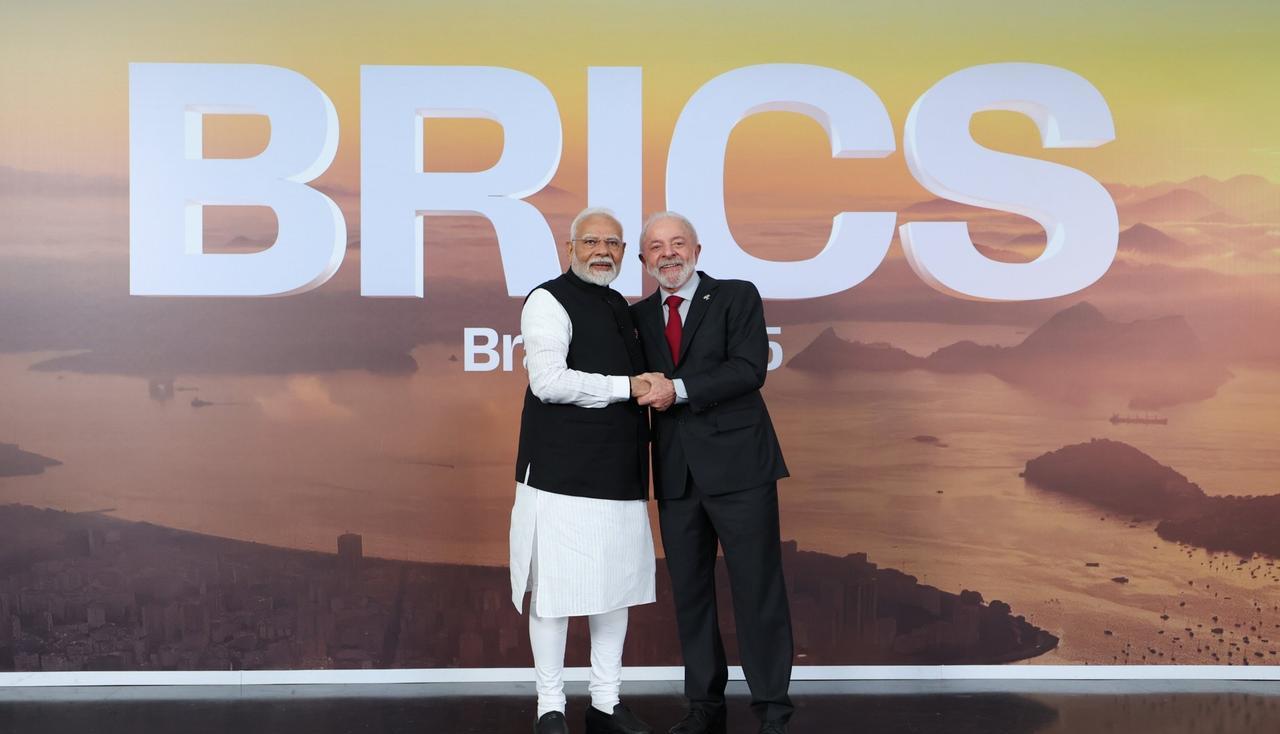

目前中国和印度之间的关系从莫迪的身上就可以看得出来,一目了然。 莫迪一向以高调外交著称,几乎每年都会去许多国家访问,西边走走,东边看看,对欧美、日本、中东,包括东南亚他的行程都安排得很积极。 可自从2015年到西安和中国领导人会面后,莫迪再也没有踏足中国,整整十年,这么长时间没访问过一个地区大国,这其实不是巧合,也不是没有机会,而是真正反映出印度对中国态度发生了质变。 近年来,每次印度选举期间,“对外强硬”的口号总是很容易得到民众支持,尤其是面对中国这个邻居,印度国内部分舆论总倾向于强化竞争和对立气氛,所以在这种背景下,莫迪等于是在有意拉开和中国的距离,给外界传递出印度要独立自主、要强硬的信息。 本来印度和中国每年都可以高层互动,一起商量经济合作、携手发展,但莫迪就是选择不来,就是用行动做姿态。 印度这几年针对中国出台了不少限制措施,前些年中国企业在印度投资、办厂,做电商、搞技术、推广应用,很多领域都畅通无阻,可慢慢地你会发现,不论是做手机的厂商,还是互联网公司,印度对中国企业的门槛一年比一年高。 手机企业被查税、App直接被下架,新能源汽车和基建项目多了一道道审查,涉及到中国产品或者资本,随时可能面临被叫停或者限制,有些人说这种做法是“卡脖子”,其实用“设卡”形容更合适。 中国对印度的政策要温和很多,在中国市场,无论是印度的药企,还是做服务、软件相关的公司,发展空间基本没有受到人为干预,中国也没有像印度那样搞针对性的限制,没有大规模禁止印方应用,也不设什么贸易黑名单。 很多印度企业还在中国做得不错,贸易往来也还算畅通,中国长期坚持着开放态度,就连近年中印贸易摩擦加剧,贸易顺差持续扩大,中国也没有专门出台什么针对印度的强硬措施,让市场规律自己发挥作用。 结果现在看到的就是一个挺鲜明的对比,印度主动提高了和中国的“壁垒”,中国却始终保持住了理性和克制,并不像有些国家那样针锋相对。 咱们总体还是愿意协作,讲究互利共赢,哪怕遇到不公平待遇,也还是坚持对话、协商解决,不随便翻脸,这也是大国心态的体现,考虑的是整个东亚和南亚的和平稳定。 如果从长远看,中印两国合作的空间非常大,不管是贸易、科技、环保还是公共卫生,大家都有互补优势,但说到底,现在的状况更像是印度一方面“自我防守”,另一方面又舍不得完全脱钩,中国则是既保持克制,也在等对方缓和下来,留着两国关系修复的窗口。 往后中印关系怎么走,谁也不能完全断言,国际形势变幻,区域格局和产业链调整也有很多不确定因素,但可以肯定的是,只有双方相互尊重、多一些理性和包容,中印才能真正实现长期稳定的合作。