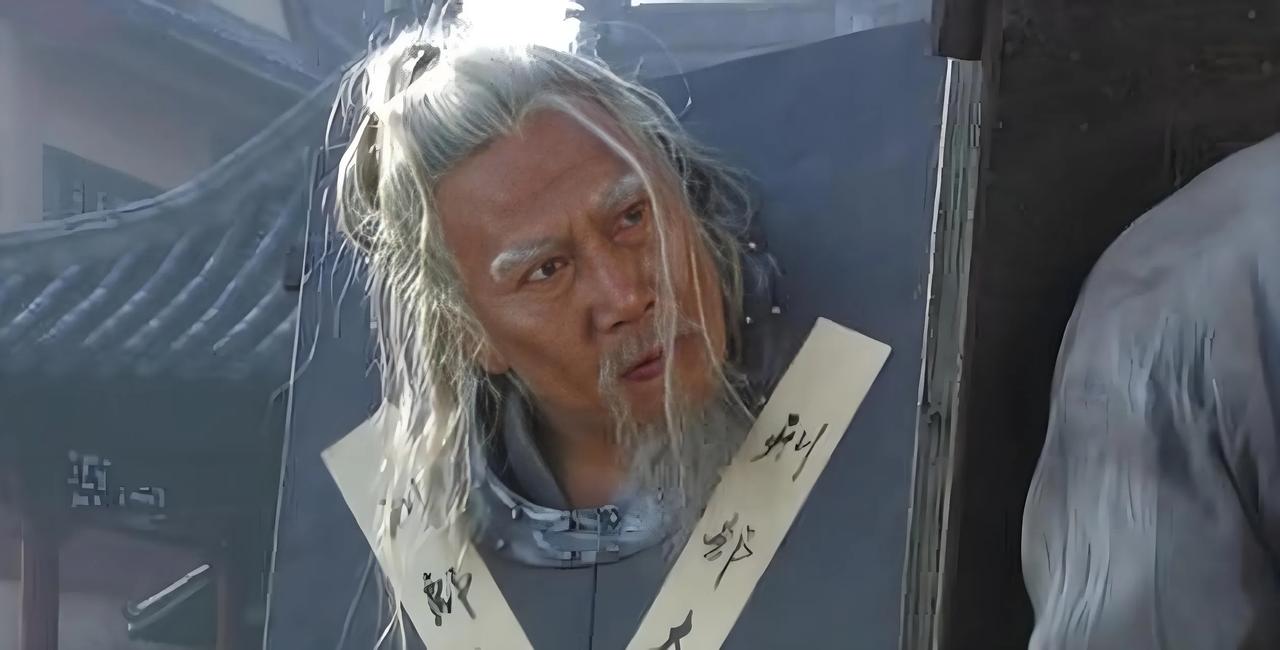

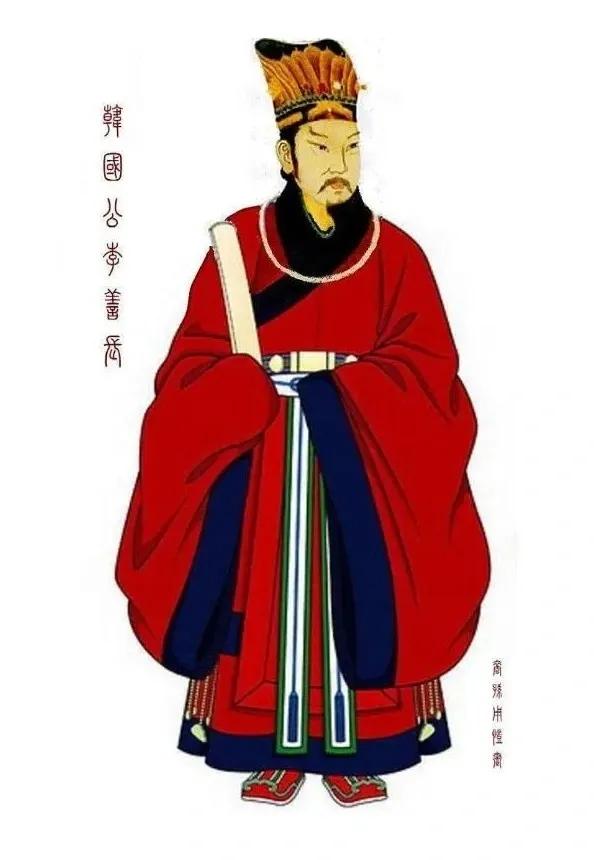

1370年,朱元璋大封功臣,劳苦功高的李善长不但获封韩国公,还被授予“免死铁券”,铁券上书:“可免你二死,子一死。”怎料,这块铁券后来竟成了他一家70余口的催命符。 李善长是濠州定远人,因年少时博览群书,而智慧超群,善于谋划。 1354年,朱元璋攻滁州时,他前去投奔,并向其献计:“秦末时,群雄争霸,出身布衣的刘邦豁达大度,知人善用,仅用五年就成就了大业。如今天下大乱,如果你效仿刘邦,天下指日可定。” 这番话正中朱元璋下怀,他立马任李善长为参谋,让其为自己出谋划策,并负责军队物资的供应。而李善长也展现出了过人的谋划与协调能力,朱元璋因此对他格外器重。 随着朱元璋势力的扩展,李善长的官职也跟着水涨船高。 1364年,朱元璋自封吴王,李善长被任命为右相国。平时,他协助朱元璋处理日常事务,而当朱元璋率兵出征时,他则负责留守,转调军饷、安定后方。 他在除去元制弊端的基础上,设立茶法、恢复制钱法、制定鱼税等,使国家财富日益增长,百姓不再贫困,为朱元璋最终平定天下打下了坚实的物质基础。 1368年,朱元璋登基为帝,他将许多重要的军国大事都委托给李善长处理,在他前往汴梁考察期间,甚至特许李善长可全权处理朝廷大事,而不必请示,足见得他对李善长有多么信任和倚重。 1370年,朱元璋大封功臣,功劳最大的六人被册封为公爵,李善长也在其中,而且除他以外,其余五人都是战功显赫的武将,只有他是没有任何战功的文臣。 朱元璋在诏书中把他比作萧何,列为六公之首,封韩国公,年禄四千石,且授予“免死铁券”,铁券上说,除了“谋反”不可饶恕外,“其余若犯死罪,尔(李善长)免二死,子(李善长的儿子)免一死”。 此时的李善长,在朱元璋心目中的地位可谓无人能及。 然而,权势如同悬崖边的王座,坐得最高,风险越大。 随着李善长的势力不断膨胀,朱元璋感到皇权遭受威胁,于是开始物色能取代李善长的人。可他找来找去,发现满朝文武能胜过李善长的一个也没有。 幸好,1371年,李善长因病致仕,朱元璋欢天喜地地赐给他诸多田地和佃户,几年后,又将他的弟弟李存义提拔为太仆寺丞,并将临安公主下嫁给他的儿子李祺。 眼见李善长退休后居然还能呼风唤雨,御史们坐不住了。 有一次,朱元璋生病,将近十天没有上朝。御史大夫汪广洋、陈宁便拿此事做文章,上奏弹劾李善长“恃宠自纵”,说皇帝生病的这段时间,他和驸马李祺竟然都不来探望,尤其是李祺,被叫到殿前还拒不认错,实是“大不敬”。 这原本是件小事,但朱元璋还真就因此而处罚了李善长——削减年禄一千八百石,由此可见,李善长此时在朱元璋心中的地位已大不如前。 1380年,左丞相胡惟庸因“擅权植党”而被处死,大批“胡党”遭到株连。 李善长作为一手提拔胡惟庸的人,如果追查下去,肯定难辞其咎,因此不少大臣上疏请求处死李善长。 但朱元璋并没有应大臣所请,置李善长于死地,只是再次削减了他的年禄,以示警告。 那么,是朱元璋不愿追究李善长的责任吗? 并非如此。 “擅权植党”这个罪名用来杀胡惟庸绰绰有余,但如果想要攀扯功勋卓著的李善长,却有些小题大做,更何况他手上还有“免死铁券”,所以,朱元璋要等待一个更大的罪名。 十年后,胡惟庸的罪状由“擅权植党”升级为“通倭通虏”,也就是与日本、蒙古勾结“谋反”。既然是“谋反”,那必然要有帮手,于是,胡惟庸的儿女亲家李存义,也就是李善长的弟弟被牵扯其中。 李存义父子被抓后,供述曾应胡惟庸所请,游说李善长一同谋反,李善长虽没有答应,但也没有及时向朱元璋奏报此事。 朱元璋因此怪罪李善长:“身为开国元勋,明知胡惟庸‘逆谋’却隐瞒不报,实属大逆不道!”并亲自定案:“李善长串通胡惟庸谋反。” 既然定了李善长“谋反”,那么先前被赐予的“免死铁券”也保不住他了,于是乎,77岁的李善长和他的家眷七十余人全部被处死,唯独他的儿子李祺,因为娶了公主而幸免于难。 有史学家认为,李善长根本没有“谋反”的意图,是朱元璋担心自己死后,生性宽厚的太子朱标继位,会压不住这些功高盖主的老臣,于是索性先下手为强,替儿子扫清障碍。 据说,朱标曾因朱元璋大肆屠戮功臣而建言:“滥杀大臣,恐伤朝廷和气。” 朱元璋闻言,将一截长满尖刺的树干扔在地上,要朱标去捡,朱标面露难色。 朱元璋于是告诉他:“倘若将树上的刺都去除,你便可以捡了,而我现在诛杀功臣,就是在为你消除隐患。” 父母为子女,则为之计深远。 朱元璋虽对功臣心狠手辣,但面对儿子却是实实在在的“慈父”,只可惜,朱标最终死在了他前面,这或许就是对他最大的打击与惩罚吧。 你如何看待李善长的死呢?欢迎在评论区留言。