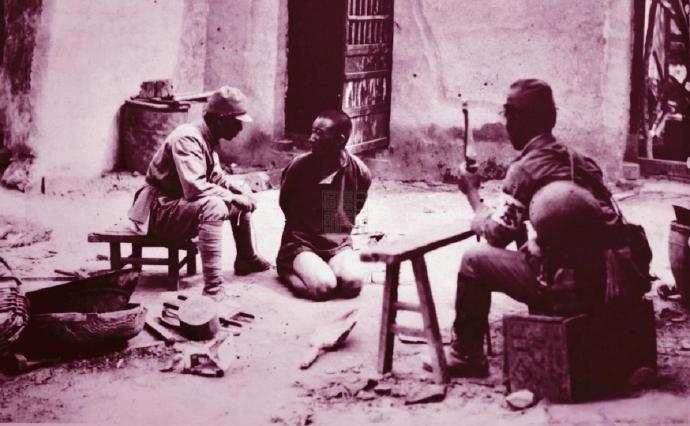

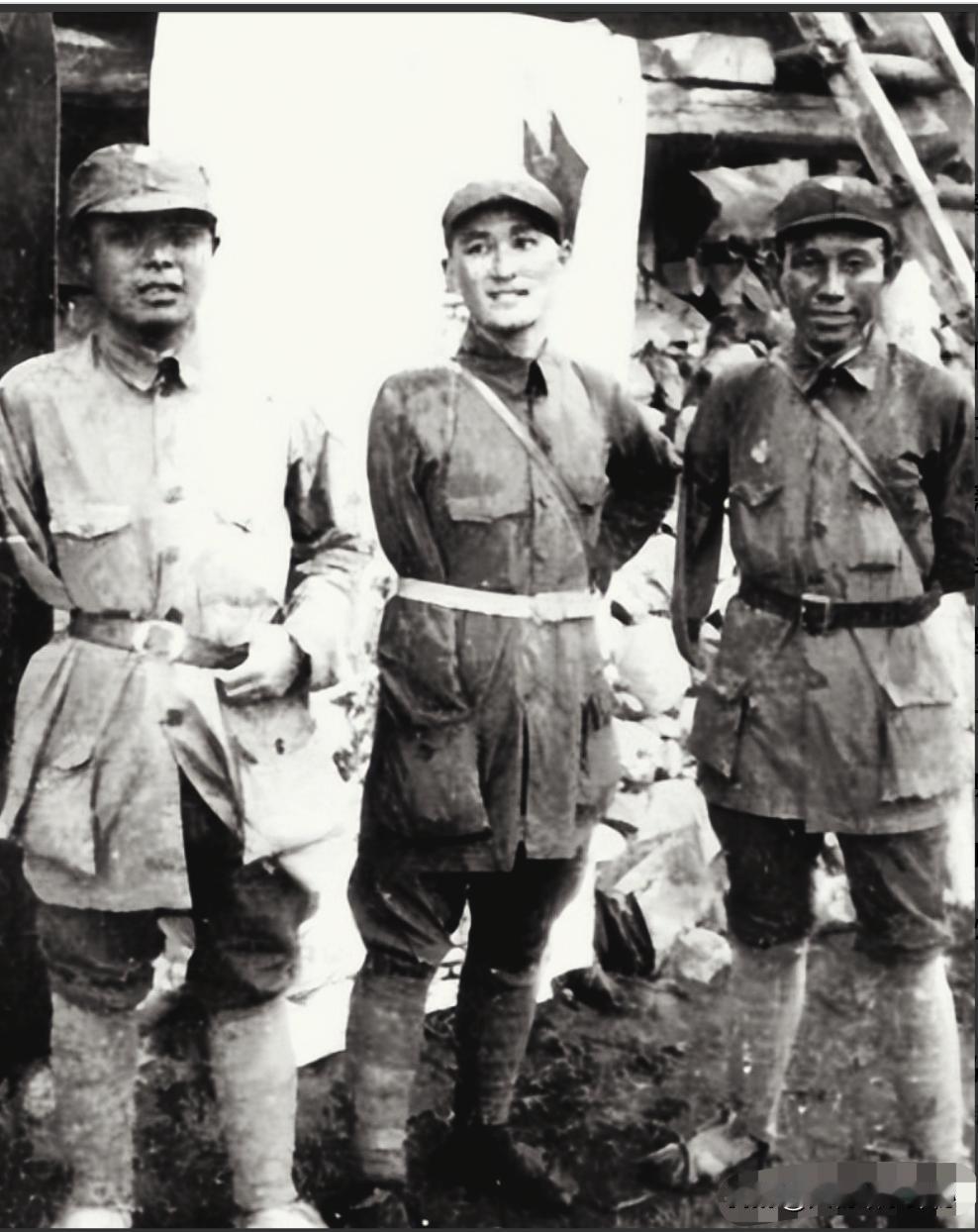

1943年,地下党员李振远遭遇日军严格盘查,眼看身份即将要暴露,这时他两岁的女儿突然跑了过来,只说了一句话就直接救了他一命! 1943年的春天,战火中的中国大地风雨飘摇,东北已沦为日军的牢笼,盘查严密,情报工作困难重重,在这样一个节骨眼上,一位名叫李振远的地下党员接到了组织下达的绝密任务,前往东北开展敌后情报工作。 彼时的他已潜伏多年,有丰富的实战经验,既熟悉东北的地形民情,又操一口不易分辨的北方口音,是理想的人选,但也正因为他的战绩累累,早已被日军列入重点通缉名单,画像更是张贴于各大车站和岗哨,悬赏高达十万元。 考虑到此次任务的特殊性和高度风险,李振远原打算独自出行,可妻子周梅影坚持同行,理由不仅仅是夫妻情深,更在于任务本身的掩护需求,她曾多年从事情报联络工作,深谙潜伏之道,自愿以普通妇女身份陪同行动,并建议将年仅两岁的女儿也带上。 组织最终还是批准了这一特殊安排,对于夫妻二人来说,带着年幼的孩子同行并非轻率之举,而是一次用家庭伪装掩护任务的冒险决策。 那日清晨,他们带着简单行李来到车站,他一手提着藤箱,一手牵着女儿,站在人群中,刻意保持低调。 妻子则穿着布衣,神情平静,肩头背着布褡裢,内里混装着些草药和生活用品,每一件物品的摆放都细致入微,既要遮掩身份,也要应对临时可能发生的突发情况。 车站里人流如织,进站口几名日军宪兵正逐一检查旅客身份,对照手中册子上的通缉照片,其中一名戴眼镜的宪兵格外细致,站在队伍一侧,不时用冰冷的目光扫视每一个经过的人。 李振远见状,轻轻将帽檐压低,尽量不与宪兵目光接触,他知道一旦被盯上,哪怕只是多看一眼,也可能万劫不复。 正当李振远一家准备登上车厢时,忽听身后一声日语怒喝,紧接着两名宪兵举着册子快步走近,周围人群顿时骚动起来,一些人下意识往两侧闪避,气氛骤然紧张。 李振远心中一紧,知道对方多半是盯上了他,他下意识地侧身挡住脸,左手缓缓探向怀中证件,一边准备应对盘问,一边暗中观察宪兵动向,那一刻他已暗下决心,若是情况不对,便宁可以身殉国,也不能将情报机密落入敌手。 就在这千钧一发之际,原本靠在妻子腿边的女儿却突然从人群中跑出,迈着蹒跚步子扑向李振远,她小手高高举起,嘴里喊着“叔叔”,声音稚嫩清脆。 李振远霎时反应过来,俯身将女儿抱起,孩子的身子恰好挡住了他半张面孔,他顺势拿出假证件递向宪兵,态度镇定,宪兵略一扫视证件,又斜眼看了看怀中孩童,似乎对这一“家庭旅客”失去了兴趣,最终摆了摆手,转身走向下一位旅客。 直到宪兵的背影彻底消失在人群中,李振远才慢慢呼出一口气,他低头看了看怀中的女儿,眼中满是复杂情绪,那一刻他明白,如果没有孩子突如其来的那一声“叔叔”,自己恐怕已经暴露。 这个两岁的孩子,也许并不明白自己做了什么,但她天真的一句话,却实实在在地救了父亲一命。 列车终于启动,穿过重重封锁驶向东北腹地,车厢内仍旧紧张,李振远与妻子刻意分坐不同位置,互不搭话,避免引人注意,他们心知肚明,这次任务不仅关乎个人安危,更关系到整个东北情报网络的重建。 几日之后,李振远一家顺利抵达奉天,他们隐入城市中的中药铺后院,与当地地下组织汇合,开始紧锣密鼓地恢复断裂的联络点。 在接下来的几个月里,他们昼夜不息,通过情报往来不断破译敌方布防布局,为抗战大局输送了关键资料。 不久他年幼的女儿在一次寒潮中染上重病,药品短缺、环境恶劣,使得她最终未能熬过那个冬天,李振远与妻子默默承受着巨大的痛楚,却未曾放慢半分脚步。 他们将悲痛转化为决心,继续埋头工作,誓要早日驱逐侵略者,为更多的中国家庭赢得真正的安宁,在无数如他们一样的无名英雄的拼搏下,中国的抗战最终走向胜利。 信源:潍坊融媒——谍战尖兵李振远——团结一切力量建情报站