1997年,《雍正王朝》开机前一小时,导演胡枚接到了主演张丰毅的电话:“对不起,我不演了,我得去给陈凯歌的电影演荆轲。”胡枚听到后气得手都抖了,但也不敢得罪张丰毅,说道:“那以后有机会再合作。”

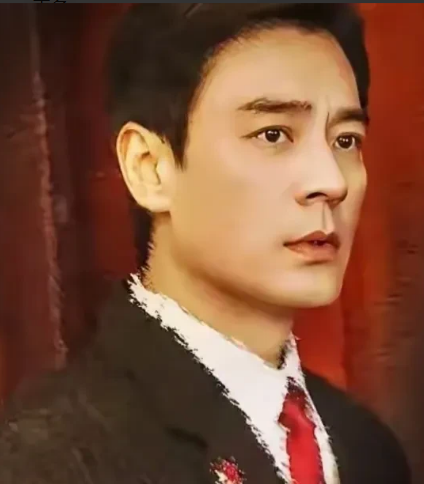

1997年,对中国影视圈来说,是个充满变数的一年。那时候,历史剧还没像现在这么火,但《雍正王朝》已经备受关注。这部剧改编自二月河的小说,讲的是雍正皇帝的治国故事,剧本厚实,投资不小。胡玫作为导演,早就盯上了张丰毅来演雍正。张丰毅那时候可是大牌,演技硬朗又有观众缘,之前在《霸王别姬》里演段小楼,名气正旺。胡玫觉得他能把雍正那种复杂又强势的性格撑起来。

可就在开机前一小时,张丰毅一个电话打过来,说不演了,要去演陈凯歌的《荆轲刺秦王》。这事儿来得太突然,胡玫当时就懵了。她心里肯定不爽,毕竟剧组都准备好了,钱花了不少,张丰毅这一走,整个计划都得推倒重来。但她也明白,张丰毅不是故意耍大牌,而是陈凯歌那边临时出了状况,急需他救场。

其实,张丰毅会走,也不是没原因。陈凯歌那会儿正拍《荆轲刺秦王》,投资高达七千万,阵容豪华,巩俐、王志文都上了。可原定的主演姜文跟陈凯歌因为剧本意见不合吵翻了,姜文直接撂挑子不干。陈凯歌没办法,只能找张丰毅顶上。张丰毅跟陈凯歌合作过《霸王别姬》,关系好,又是老搭档,他一咬牙就答应了,把《雍正王朝》这边给放了鸽子。

胡玫虽然气归气,但她不是那种乱发脾气的人。她知道跟张丰毅翻脸没用,时间紧迫,剧组不能停摆。于是她立马开会,跟制片人商量对策。当时有人提议推迟开机,但胡玫觉得不行,预算和档期都卡得死死的,只能立刻换人。她想到了唐国强。

唐国强那时候虽然不算顶级大牌,但演技扎实,之前演过不少历史角色,尤其是《三国演义》里的诸葛亮,挺有口碑。他早就跟胡玫说过,自己特别想演雍正,还私下研究过不少清史资料。胡玫一合计,觉得唐国强靠谱,就让人赶紧联系他。唐国强接到电话,二话不说就答应了,带着一堆笔记赶到剧组。

这边唐国强接手,那边张丰毅去了《荆轲刺秦王》。两边剧组都忙开了。《雍正王朝》这边,唐国强上手很快。他不是那种光靠脸吃饭的演 员,特别用心。为了演好雍正,他翻了不少史书,连雍正的书法都临摹过。拍摄的时候,他把雍正那种孤傲又勤政的感觉拿捏得特别准。比如有一场戏,雍正处理政务到深夜,唐国强演得眼里全是疲惫,但语气还是硬邦邦的,特别有说服力。胡玫看了直点头,觉得这回没选错人。 《雍正王朝》的拍摄过程挺顺利,1999年播出后,收视率直接冲到16.7%,后来在豆瓣上拿了9.2的高分。观众都说这剧节奏紧凑,演员演得好,尤其是唐国强的雍正,简直成了经典。焦晃演的康熙,李卫、年羹尧这些配角也都特别出彩。胡玫靠这部剧彻底站稳了历史剧导演的地位,后来还拍了《汉武大帝》《乔家大院》,都挺成功。

《荆轲刺秦王》那边就没这么好运了。陈凯歌本来想靠这部片子再创《霸王别姬》那样的辉煌,可结果不尽如人意。电影1998年上映,七千万的投资只收回一千多万票房。观众吐槽节奏太慢,人物也没立住。张丰毅演的荆轲虽然尽力了,但整体效果还是差强人意。陈凯歌后来也没能重回巅峰,虽然《梅兰芳》这样的片子还行,但跟《霸王别姬》比,总觉得差口气。

这事儿回头看,还真挺有意思。张丰毅的选择,直接影响了两部作品的命运。他走了,《雍正王朝》没垮,反而因祸得福,找了个更合适的唐国强。而《荆轲刺秦王》虽然靠他救了场,却没救回票房。这背后,其实也能看出点门道。影视圈这地方,演员和导演的决定,有时候真能决定一部戏的成败。

胡玫的冷静是个关键。她要是当时慌了,或者跟张丰毅撕破脸,估计《雍正王朝》就没这么顺利。唐国强的努力也得点赞,他不是临时凑数的,而是真把角色吃透了。至于张丰毅,他后来在节目里说过有点后悔,但也没多解释。毕竟那时候,他也是在两边权衡后做的决定,谁能想到结果会差这么远呢。