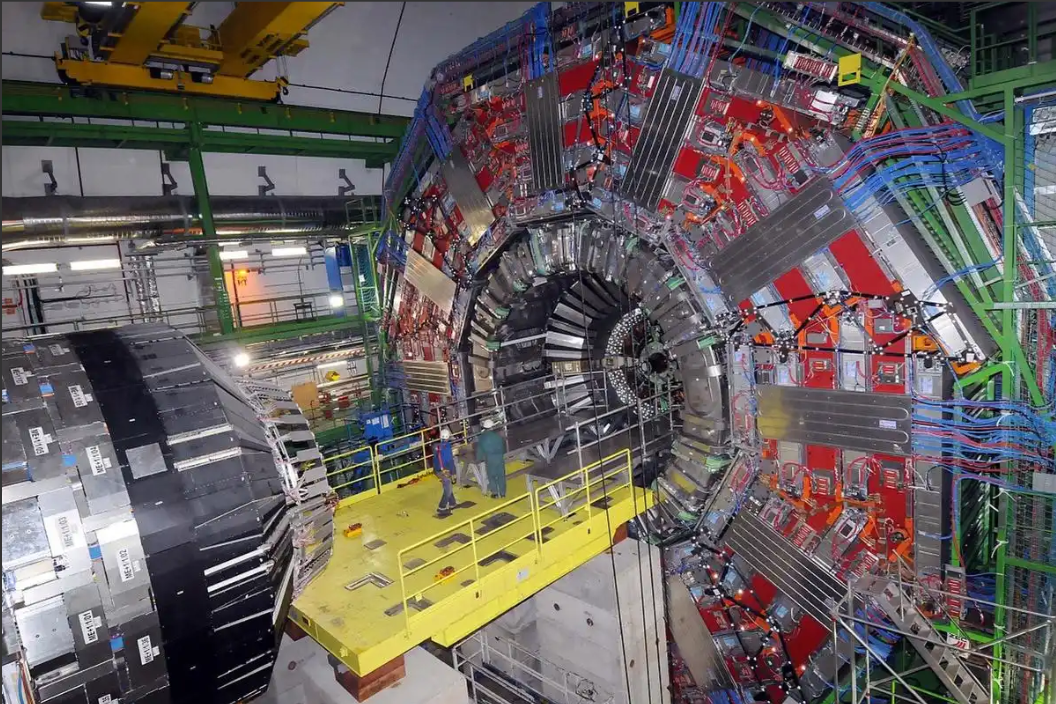

2012年,杨振宁曾顶着骂名阻止建造2000亿的大型粒子对撞机,这也惹怒了中科院院士王贻芳,气得他不顾形象大声道:一定要建!不建中国落后30年! 其实事情的经过比想象中还要复杂得多。 王贻芳院士提出这个想法,是想让中国趁着机会窗口,把科学实力一步提到全球前列。 他认为,只要有这样的对撞机,世界任何顶级物理学家都会有兴趣来中国。 对于他来说,这不仅是科学上的突破,也是中国建设世界科研中心的绝佳机会,他反复说,这点投入国家花得起,回报也不会小。 可就在大家都觉得要上马的时候,杨振宁却站了出来,他年纪很大了,但态度绝不含糊。 他直接甩出一系列问题,提醒所有人别光盯着蓝图不看现实。 他说,这样一个超级工程,花钱太多,时间太长,三十年里会遇到多少变数,谁敢保证? 他说得特别直接,美国当年搞类似设备,投资一直往上涨,到最后不得不全盘叫停。 欧洲也一样,巨资砸下去,但结果并不理想,最怕的就是我们跟着一起栽倒,钱花了,人和资源都没跟上,啥都没落下。 杨振宁还抛出了一个更实际的建议,现在不如把钱多分一些给教育、医疗、脱贫、航天和基因技术。 毕竟大部分老百姓最关心的还是这些直接影响生活的东西。 中国正处在关键发展阶段,在他眼里,把钱投入到用得着、见效快的地方,比追赶最前沿的理论研究更加务实。 他强调了最大的问题——人才,中国虽然进步快,但在高能物理领域顶级人才依然不多,和欧美差距明显。 真要有了对撞机,也未必轮得到自家科学家做主,设备再先进,没有本土团队沉淀、研究就会被外人主导。 他不认同“科学无国界”这句话,觉得科学家也有国家,要把科技成果扎扎实实留到中国,这才是搞科学最现实的出发点。 这种担忧其实源于教育,他清楚地看到,国内基础教育招法太单调,创新能力不够。 杨振宁一直建议小学和初中设立物理必修课,让孩子们早点培养兴趣和科学思维。 如果没有自己的人才,再好的实验室和设备也得靠别人来用,到头来,利益落在外人手里,自己反倒成了帮忙的。 所以,这场关于对撞机的大争论,本质上是两种思路的拉锯。 一边急着弯道超车,希望通过超级项目抢占科学高地;另一边主张踏实打基础,先提升人才和教育,把地基打牢了再谈飞跃。 这两种策略都有自己的理由,谁也不敢说哪种绝对对,会议投票时支持和反对的人各有立场。 虽然赞成的票更多,但这个计划最后还是被搁了置。 回头再看,大家讨论的不只是这个对撞机到底该不该建,更关心的是中国到底最缺什么? 争议让很多人注意到,真正最迫切的问题也许真的不是设备,而是高水平科学人才和扎实的教育基础。 如果没有这些支撑,其它一切计划都可能只是空中楼阁。 对于这场争议,你怎么看?不妨在下面说说你的看法,一起聊聊你的观点。

张生

王这个鸟毛私心重

用户15xxx27

王贻芳和孙凝晖都是一路货色!

DaoZi

2000亿只供几个人搞科研?开玩笑。外国人来使用,租金咋算?免费给外国人用?那不是卖国贼吗?

用户12xxx30 回复 07-03 13:09

免费,得倒贴

君子

我支持杨振宁先生说法:设备再先进,没有本土团队沉淀、研究就会被外人主导。利益落在外人手里,自己反倒成了帮忙的。浪费中国资金最可耻。钱用在最需要地方。

屋檐听雨

王就是来骗钱的

张生

王是叫兽

信任自然可求真

自然科学服从自然,不能服从名利和假说!❌跟屁虫名利孔乙己,看不起牛顿辩证归纳/实践出真知/短衣帮,更爱假说诠释相对论之乎者也/长衫子,举人自居指桑骂槐曰民科(人民搞实践不知为不知/不搞假说),狗咬人污蔑人民!假说“天鹅是黑的”,找到黑天鹅,写论文发顶刊号称证明!假说科学不算假/读书人偷书不算偷,物理革命!❌瞎编高低速不同,宏微观差异,测光速不要参考系,时空相对皆放羊,粒子无质量,二象性,数学量子鬼,祸害绝对真理,空间弯曲挤脑袋,相互作用不同时,运动是物质,不确定当科学,有最小目的,纠缠宇宙唯一女朋友,表象波场数学解释冒充物理/追不上芝诺乌龟,,,诠释应用,天鹅不确定对称性有巨大贡献……打了一个响臭屁,比蝴蝶效应更猛,果然下雨了应用广泛。诠释一切,万能骗术!水流万变是真实表象,水往低处流/指南针/不变现象是真理/知道。⭕️三次工业革命,演绎卫星运动,蒸汽机和汽车,电力电信导体电子运动,半导体电子运动,,,必须用牛顿力学(必要充分真实之真理),弯曲空间木法搞,数学量子鬼也没用。假说求雨理论有应用,可比天气预报精度高,骗子的买卖!崇洋媚外假大空祸害子孙祸害国家沾沾自喜?

信任自然可求真

可怜的孔乙己,狡猾的白骨精,唯物主义的敌人,崇洋媚外长衫子,背叛人民,背叛不知为不知,鼓吹假说/长衫子,鼓吹实验证明理论,全是骗术!祸害子孙祸害国家,沾沾自喜,钻营画饼造势法术,干劲很大!!

倾城之恋

2000多亿的对撞机只会是给外国人做嫁衣!

用户14xxx24

杨老这个观点点赞,没有自己的人才,啥都是虚的,有自己的人才队伍,比如空间站,老外排队抢着来,还能不让老美来。

用户10xxx55

和射电望远镜一样,只是肥了一群人罢了

信任自然可求真

悖论斯坦五大骗术V3: ——1.蔑视自然搞反公理假说。绝对速度,相对时空,无源场,, ——2. 数学冒充物理追不上芝诺乌龟,假说演绎数学相对时空、数学质量、数学能量。相对速度无穷多,哪有高低速之分?光是绝对速度钉子户?有宏观微观两套法则?笑死人。 ——3. 以具体复杂现象精度(苹果有差异)祸害普遍抽象绝对真理1+1=2,万有引力定律。宏观电磁理论描述微观粒子电磁现象当然不行,两朵乌云和光电效应矛盾都是证伪,骗子却借机祸害伽利略变换,以骗诠释骗! ——4. 指鹿为马,混同空间与物质,搞二象性,以干涉衍射否定光是粒子,又去解释粒子/电子干涉衍射,祸害认知自然的确定性根基。水波沙丘波都是介质质量运动,波是啥子? ——5. 解释稀奇号称证明无中生有(鬼),回避悖论证伪搞连续骗,诱骗别人证明没有鬼,搞万能骗术!……水星进动证明的大笑话:(A).号称证明理论是欺骗。 (B).忽略水星电磁力等等(1974地外探测),居然弄出高精度?活见鬼。❌假说求雨理论有应用,可比天气预报精度高,是标准骗术!应对第六次地球生物大灭绝不可能依靠经验,需要科学理论,悖论斯坦是最危险的人类公敌。

信任自然可求真

❌证实/证明理论是骗术::需要证明的理论是骗,号称实验证明理论也是骗!!理论是预测未来的全称命题,证伪当然有效,证明/证实当然无效。实验只能证明具体现象真实,号称证实证明XX论和万有引力定律,都是骗。认知自然/想知道能不能趟过一条河?只能依靠观测归纳/实践出真知。自然规律都是对过去的归纳“万有引力”,未来不变,不变的原因不可能知道,只能信任自然/唯物主义,瞎编假说诠释都是骗!——否定“绝对真理”也是骗,普遍真理是客观存在的绝对真理,人类诞生之前引力有没有?显而易见!仰望星空信任自然的地心说需要认知进化,地心说依据的现象变了吗?没有!能否定绝对真理吗??号称相对真理是悖论斯坦欺师灭祖为了骗。❌大胆假设/细心求证,都是骗术,是悖论斯坦发家的“两头骗”!假说求雨理论有应用,可比天气预报精度高,是标准的骗术!