村里有俩当兵回来的人,有一个刚回来那阵,天天张口闭口就是我们部队如何厉害,村里谁

村里有俩当兵回来的人,有一个刚回来那阵,天天张口闭口就是我们部队如何厉害,村里谁家请客办酒,喜欢谈论部队轶闻趣事,有时一讲起就眉飞色舞。他叫赵大刚,军装还没洗几次就迫不及待地穿在身上走街串巷,胸前的军功章被擦得锃亮,在阳光下晃得人睁不开眼。另一个叫周小林,退伍时悄无声息地背着旧迷彩包回村,进家门时连隔壁张婶都没发现。

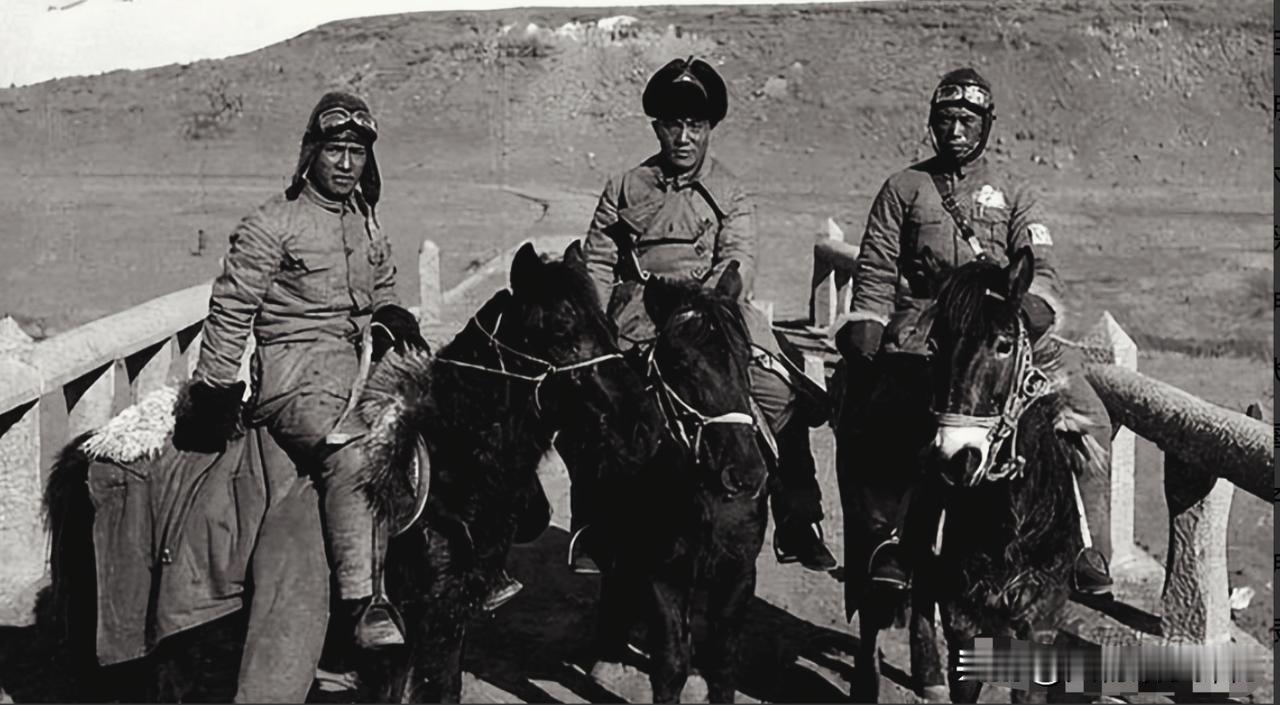

宴席上,赵大刚拍着胸脯讲自己在边疆站岗的故事,唾沫星子溅到酒杯里:“零下三十度的天,我们照样在界碑前站得笔直!你们见过野狼的眼睛吗?绿幽幽的,就盯着我们......”满桌人听得入神,小孩们扒着桌沿直往他身边凑。周小林缩在角落,低头扒拉着米饭,偶尔抬头看一眼赵大刚,又迅速把目光移开。

有人起哄让周小林也讲讲,他涨红了脸摆摆手:“我就是普通兵,没啥可说的。”这话惹得赵大刚哈哈大笑:“小林啊,你在后勤喂猪的日子,确实比不了我们前线!”哄笑声中,周小林的筷子在碗里搅来搅去,最后默默放下碗筷,借故离开了。

村里修路时,支书想让两个年轻人带头出力。赵大刚穿着锃亮的皮鞋站在工地上指挥:“这路得按部队标准修!你们干活得有纪律!”可没到晌午,他就躲进树荫下擦汗,抱怨太阳太毒。周小林二话不说,扛起铁锹就往最泥泞的路段走,汗水浸透的迷彩服干了又湿,结出一片片盐渍。

某天暴雨冲垮了村东头的土桥,赵大刚在微信群里发语音:“这要是在部队,一个连的兵力半天就能修好!”可等村民们赶到现场,却看见周小林已经挽着裤腿跳进湍急的河水里,用肩膀扛着木桩固定桥基。等赵大刚慢悠悠赶来时,桥身已经架起了雏形,他挠挠头:“我这不是来出谋划策嘛!”

渐渐地,村里人发现了蹊跷。赵大刚的军功章边角开始掉漆,有人在镇上旧货市场见过同款;他描述的“边疆野狼”故事,和电视里的纪录片情节如出一辙。而周小林家的墙根下,整整齐齐码着十几个磨破的迷彩胶鞋,每双鞋底都磨得能看见线头。

转机出现在县武装部组织的民兵集训。赵大刚穿着笔挺的“军装”第一个报名,誓要让大家见识“真正的军人风采”。可三公里跑下来,他瘫在地上大口喘气,迷彩服后背洇出大片汗渍;战术训练时,他连持枪姿势都不对,引得教官连连摇头。

反观周小林,匍匐前进时碎石划破了手掌,鲜血渗进泥土里,他咬着牙愣是完成了全程;紧急集合哨响起时,他在黑暗中用最快的速度打好背包,连教官都忍不住夸:“这才是老兵该有的样子!”

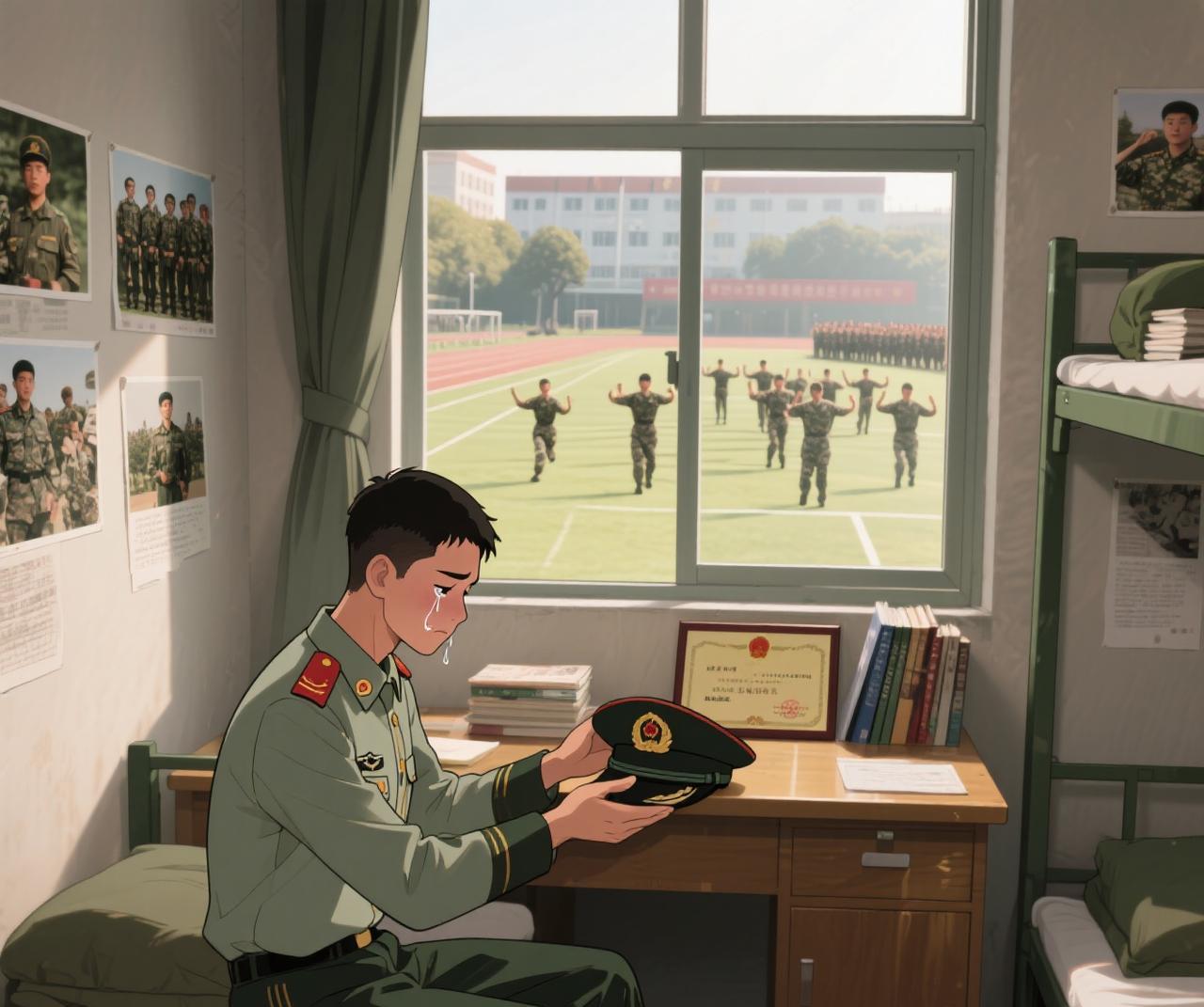

集训结束那天,赵大刚偷偷把褪色的“军装”塞进了衣柜最底层。他红着眼眶找到周小林:“兄弟,我......我给当过兵的丢脸了。”周小林递给他一瓶水,拧开瓶盖时发出“啵”的轻响:“大刚哥,我在炊事班给全连做过饭,在抗洪前线背过八十岁的老奶奶,这些事我从来没觉得丢人。部队教会我们的,不是炫耀,是脚踏实地。”

第二年开春,村里来了投资建厂的老板。周小林带着几个年轻人,用部队学来的工程知识做规划;赵大刚跟着跑前跑后,用当兵时练出的口才谈合作。当工厂的第一根钢架立起来时,两人站在尘土飞扬的工地上击了个掌。夕阳把他们的影子拉得很长,像极了曾经站在训练场上的模样。

如今村里人再提起这两个退伍兵,不再议论谁更风光。谁家老人病了,周小林会背着往卫生院跑;哪家孩子调皮,赵大刚就给讲部队里的纪律故事。村口老槐树下,偶尔还能听见他们聊天,只是这次,那些关于部队的回忆,不再是炫耀的资本,而是刻进骨子里的骄傲。

评论列表