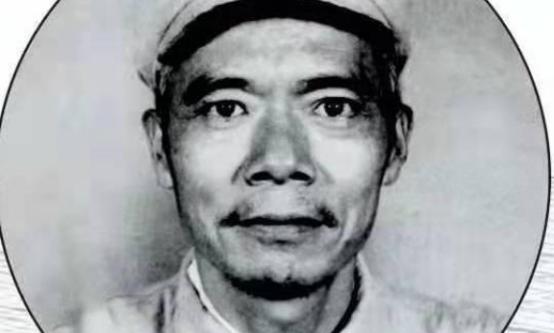

1937 年,34 岁王牌特工让组织给安排媳妇,除需满足 “真夫妻假同志” 苛刻条件外,还得符合三条标准:会生孩子、有现成孩子、文盲。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年的上海租界,威海卫路上那家不起眼的无线电修理铺,每天都飘散着机油和松香的气味,店主老涂是个闲话不多的手艺人,蜡黄的脸庞总是低垂着,布满老茧的手指在各种零件间穿梭。 邻里们都说这个"木匠"手艺好得很,他能把坏掉的收音机修得像新的一样,连那些昂贵的进口机器也不在话下,修理铺的橱窗里总是摆着几台半拆的收音机,零件整齐地排列在木板上,活像是什么现代艺术品。 但很少有人知道,这位技艺精湛的手艺人,其实是我党潜伏在上海最重要的特工之一,那些被他修理的收音机里,有不少都被改装成了秘密电台,他用木工的手艺,在敌人眼皮底下架起了一座通向延安的无形桥梁。 老涂原本姓名叫涂作潮,出身湖南一个贫苦木匠家庭,年轻时在工人夜校接触革命思想后,他改了这个充满革命意味的名字,后来,组织派他去苏联学习无线电技术,他凭着一双巧手,把木工手艺和电子技术完美结合。 不过,再完美的伪装也会有破绽,一次,常来修收音机的米店老板随口一句:"你这单身汉,收支又说不清,跟地下党似的,"这句玩笑话让老涂警醒,在特务遍布的上海,任何反常都可能致命。 为了让身份更有说服力,他向组织提出了一个不同寻常的请求:他需要一个家庭作为掩护,组织很快为他物色到了张小梅,这个纱厂女工带着五岁的儿子,不识字,正符合安全需要。 在这个特殊的家庭里,老涂把地下工作和日常生活编织得天衣无缝,修理铺的二楼成了他的秘密电台,而楼下依然是个普通人家的烟火气,邻居们只看到一个勤恳的修理工,天天在店里捣鼓那些"会唱歌的匣子"。 但实际上,那些看似普通的收音机零件,却是革命事业的关键,老涂能用最简单的材料,制作出性能优良的秘密电台,关键时刻,只要拆掉一个零件,电台就能立刻变回普通收音机,让敌人找不到任何破绽。 他甚至开创了我军最早的电子对抗战术,巧妙利用不同波段发送真假情报,让敌人疲于应对,而这一切,都在那间小小的修理铺中完成,每当日本宪兵路过店门,看到的永远是个专注修理收音机的木匠。 修理铺的橱窗逐渐成了他的最佳掩护,那些摆放整齐的零件,既是手艺人的门面,也是特工的伪装,日复一日,老涂就这样在钳子、螺丝刀和电子元件之间,完成着看似不可能的任务。 这个被称作"木匠"的特工,用他的智慧和专注,在战火纷飞的上海为革命事业撑起了一片天空,而他的故事,也在证明着一个真理:最好的伪装,往往就藏在最普通的日常之中。 在修理铺后院那场简单的婚礼后,老涂的生活有了新的变化,张小梅带着儿子住进来,让这个特工的隐蔽工作有了更真实的掩护,家里多了油盐酱醋的烟火气,门前也时常传来孩子的笑闹声。 不识字的张小梅每天忙着操持家务,从不过问丈夫的工作,但她那双操持家务的手,却在关键时刻显示出惊人的智慧,有次日本宪兵突击检查,她装作泼妇骂街,一边照顾发烧的孩子,一边把特务的注意力完全转移。 老涂虽然话不多,却总在细节中流露对这个家的关心,他会在深夜发报结束后,轻手轻脚给熟睡的孩子盖好被子;会在阴雨天里多囤些煤球,让张小梅不用为生火发愁;还会在孩子生病时,想办法弄来稀缺的药品。 1939年,张小梅怀孕后,老涂把发报天线巧妙地安置在婴儿床上方,他知道,孩子的啼哭声能干扰敌人的测向仪器,当第二个孩子出生时,他给孩子起名"电波",这个特殊的名字里,藏着一个特工父亲的温柔。 日子就这样在惊险与平淡中交织,白天,老涂是个专注修理收音机的手艺人;夜晚,他是个守着电台发报的特工;但在家人面前,他更多的是个默默付出的丈夫和父亲。 1942年,形势突变,特务的搜查越来越频繁,老涂不得不准备撤离,分别那晚,他终于告诉张小梅自己的真名,叮嘱她带着孩子去找组织,这个从未说过"爱"字的男人,用行动诠释了什么是责任。 战争结束后,组织信守承诺,安排张小梅和孩子们去了延安,这个特殊的家庭终于在新中国的土地上团聚,但老涂依然保持着艰苦朴素的作风,甚至主动申请降低工资,始终用最严格的标准要求自己。 晚年时,老涂常常翻看一张泛黄的全家福,照片里,张小梅和两个孩子站在窑洞前,大儿子胸前别着少先队徽章,小儿子手里还握着块黑煤球,这个朴实的画面,是他最珍贵的人生馈赠。 信息来源:本文史实依据中央文献出版社《中国共产党隐蔽战线研究》、上海市档案馆《租界时期特别档案》、国家安全部《无名丰碑》等权威资料,人物对话均引自已公开的回忆录及口述史料