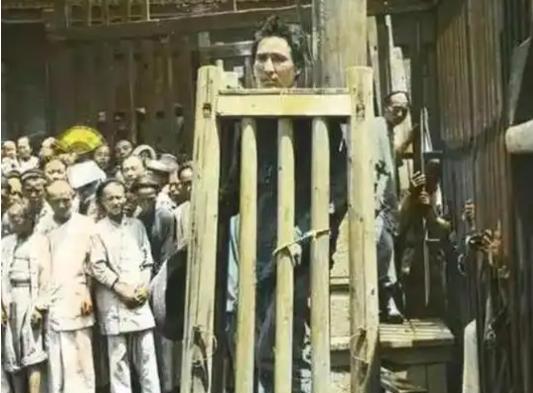

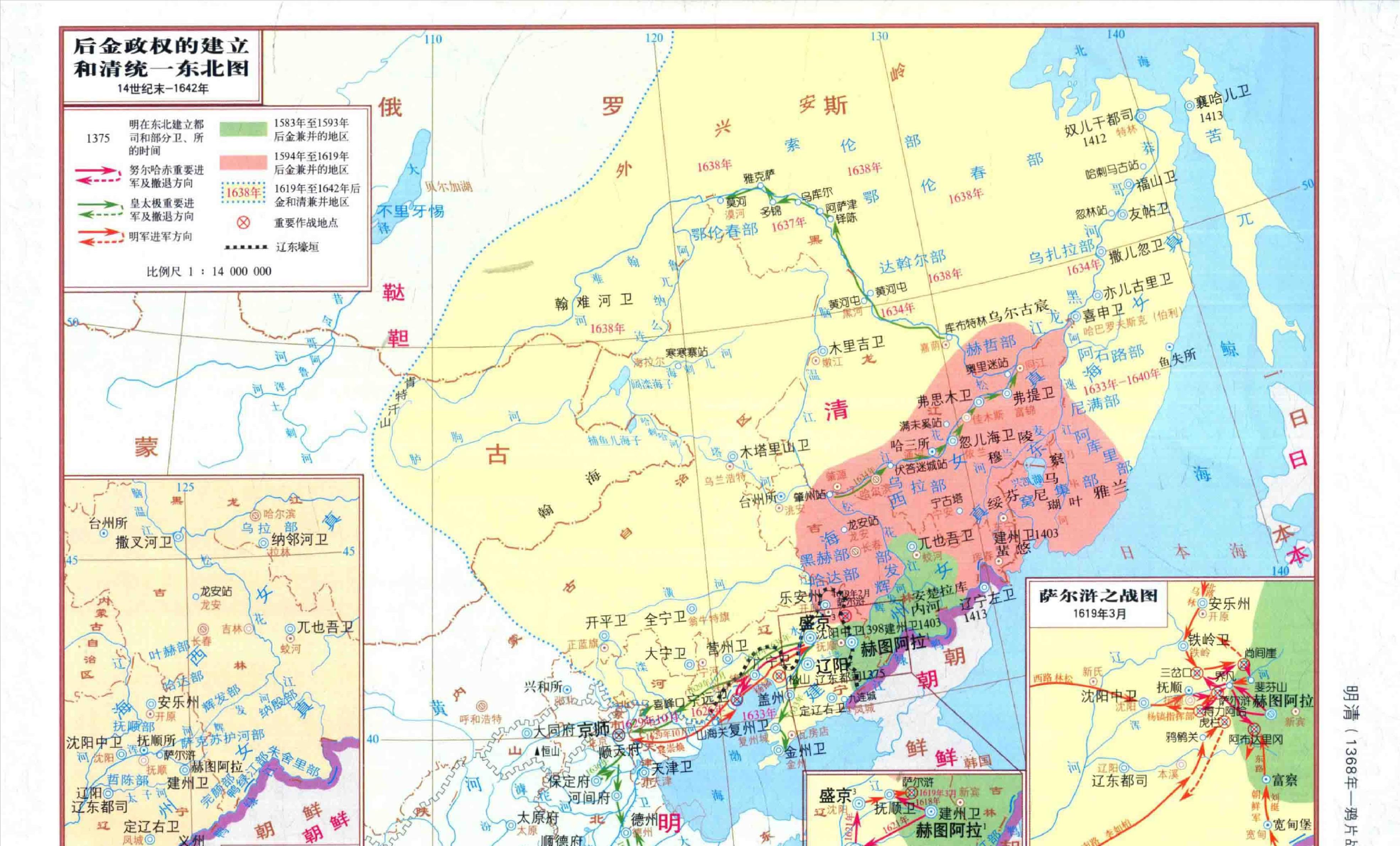

1630年,46岁袁崇焕被凌迟处死,挨了3543刀,直到皮肉已尽头,袁崇焕依旧哀嚎不断,过了半天才咽气,可没成想,袁崇焕的首级竟凭空消失,直到150年后,才揭开真相! ( 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!) 1630年秋末的北京菜市口,木栅栏外挤满了黑压压的人群。 46岁的袁崇焕被绑在刑柱上,刽子手握着薄刃小刀走上前。 这个曾让努尔哈赤饮恨宁远的将军,此刻要挨三千多刀。 血水渗进青石板缝的时候,围观百姓竟争相掏钱买他的肉块,蘸着烧酒生吞下肚。 直到日头偏西,刑场上只剩孤零零的头颅高悬旗杆。 可当夜半三更刮过一阵寒风,那颗头颅竟不翼而飞。 看守刑场的卫兵提着灯笼四处搜寻,连墙根老鼠洞都掏过了。 九门提督下令全城戒严,五城兵马司的差役挨家拍门,终究没能找回这桩要犯首级。 从此悬案埋进史册,直到乾隆四十五年修撰《明史》,紫禁城里的老翰林们才在故纸堆里翻出惊天内情。 时间倒回万历四十七年,广东书生袁崇焕背着行囊进京赶考。 这个生于东莞的年轻人本该走科举正途,却总盯着兵部衙门张贴的辽东军报。 中进士后放着江南肥缺不要,偏要去山海关当个监军。 天启六年正月,他站在新筑的宁远城头,用红衣大炮轰得努尔哈赤重伤退兵。 捷报传到京城,满朝文武才记住这个擅使火器的文官。 可惜沙场得意换不来官场太平。 崇祯元年平台召对时,新皇帝问他平辽方略,袁崇焕伸出五根手指: “若予方便,五年可复全辽。” 这话让二十岁的天子热血沸腾,当场赐下尚方宝剑。 可督师府的幕僚们都捏着冷汗——后金铁骑纵横关外多年,满朝宿将都不敢夸此海口。 转年开春就出了祸事。为掌控东江防务,袁崇焕乘船渡海登上皮岛。 守将毛文龙在酒宴上炫耀伤疤:“末将身上三十八处刀箭,全是为大明挨的!” 岂料酒杯还没放下,尚方宝剑已架在脖颈。 翌日卯时,皮岛将士看着主将首级悬于辕门,整个东江防线军心涣散。 杀毛文龙的蝴蝶翅膀,在崇祯二年冬扇出滔天巨浪。 皇太极亲率十万八旗兵绕道蒙古,破长城喜峰口直扑北京。 袁崇焕星夜驰援却在蓟州按兵不动,任凭后金军如入无人之境。 十一月初一德胜门外炮声震天,大明精锐与八旗兵杀作一团时,城头太监杨春突然跪倒哭喊: “袁督师早与鞑子议和了!” 崇祯在乾清宫摔了茶盏。锦衣卫从袁营搜出几封满文书信——虽说是皇太极的反间计,可对多疑的少年天子已经足够。 十二月朔日寒风中,袁崇焕被绳捆索绑押进西市,剐刑持续整整六个时辰。 更残酷的是京城市井流传,说袁督师通敌卖国,连刽子手割下的碎肉都成了百姓泄愤的祭品。 夜色吞没刑场时,有个黑影掠过旗杆。佘姓侍卫裹着头颅奔回家院,在枣树下挖了深坑。 这个广东同乡辞去军职,将自家小院改名“广东义园”,白日里接待南来北往的客商,夜里守着三尺孤坟。 临终前把三个儿子叫到床前立誓:佘家子孙永不做官,世代守墓不回岭南。 大清铁骑踏破山海关那年,佘家人把墓碑埋进菜窖。 直到乾隆四十七年编纂《贰臣传》,大学士纪昀查到袁崇焕旧档。 乾隆朱批“忠烈可嘉”四个字送到佘家时,守墓人已传到第七代。 朝廷要赐佘家子弟顶戴花翎,白发族长却摇头:“祖训在耳,不敢违逆。” 转眼到了民国五年,岭南学者张伯桢寻访至墓园。 只见荒草半人高,守墓的佘老汉从炕洞捧出族谱,泛黄纸页记载着十三代守墓人的生卒。 张先生含泪捐资重修坟茔,亲题“明袁大将军墓”。 新碑立起那天,佘家人从院井里挖出埋藏百年的香炉。 1952年推土机开到广渠门外,城建局要修工人新村。 佘幼芝攥着家谱闯进文化局:“三百年的守墓世家,总不能毁在咱们手里。 ”时任副市长的吴晗收到联名信,毛笔批了“特予保留”四个字。但浩劫年月终难幸免,红卫兵砸开坟茔寻“金脑袋”,只见腐朽颅骨静静躺在柏木匣中。 留着及腰长发的佘幼芝奔走十年。 1984年重修墓园时,她跪在车间工具箱前剪下发辫。 青丝落入红绸那刻,香港商人捐的汉白玉碑正从房山运来。新碑拓着民族英雄字样,守墓人却迎来新难题——市政扩路要迁坟。 2003年东莞袁崇焕纪念园来人相邀,佘幼芝独子焦平主动请缨南下守衣冠冢。 谁料临行前在长春遭遇车祸,二十七岁生命永远停在北国风雪中。 佘家母女捧着骨灰盒走进岭南新墓园,石牌坊上“夙夜匪懈”的匾额映着斜阳。白发母亲轻抚石碑:“三百九十三年的约,到底没断在佘家手里。”