宫斗剧里的巫蛊之术:古人为何谈之色变?真实历史比电视剧更残酷

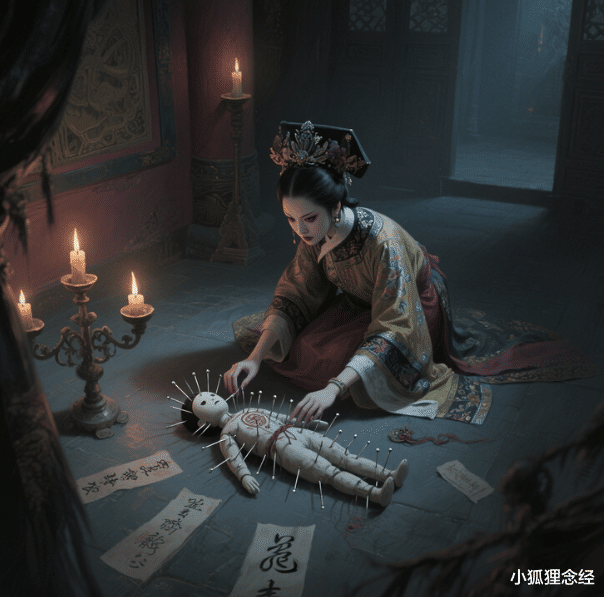

最近《甄嬛传》又重播了,剧中妃子们躲在屋里扎小人的情节,让不少观众看得直揪心。其实啊,这扎小人的 “巫蛊之术” 可不是编剧瞎编的,历史上真有这回事,而且比电视剧里演的更残酷 —— 在古代,一旦被查出用巫蛊,那可是掉脑袋的大罪。为啥古人对这玩意儿这么忌惮?咱们今天就来掰扯掰扯。

巫蛊到底是啥?老祖宗的 “神秘诅咒” 这么玩要说巫蛊的起源,得追溯到远古时期。那时候的人信鬼神,觉得能用超自然力量害人,慢慢就琢磨出一套 “组合拳”:最常见的就是 “诅咒” 和 “偶人厌胜”,说白了就是嘴上念毒咒,手里扎小人。电视剧里演的扎木偶其实只是冰山一角,真正的巫蛊讲究可多了 —— 得弄来被诅咒者的头发、指甲或者贴身衣物,缝进木偶里,再用针扎心、眼、关节这些要害部位,一边扎一边念叨 “让某某遭灾”。古人迷信,觉得这样能把灾祸转移到对方身上。

为啥不用下毒呢?您想啊,下毒得近身,容易被发现,而扎小人神不知鬼不觉,特别适合躲在幕后搞阴谋的人。就像《红楼梦》里的马道婆,收了赵姨娘的银子,弄了两个木偶,写上宝玉和王熙凤的生辰八字,往针上一扎,俩人立马发疯便血,差点丢了命。这事儿看着玄乎,却实实在在反映了古人对巫蛊的深信不疑 —— 哪怕没科学依据,大家也愿意信,因为心里的怨恨需要个 “出口”。

汉武帝的 “扎小人” 大案:一场巫蛊搞死半个朝廷要说历史上最狠的巫蛊案,非汉武帝晚年的 “巫蛊之祸” 莫属。当时汉武帝老了,身子骨不好,疑心病也重,总觉得有人用巫蛊咒他。宠臣江充跟太子刘据有仇,趁机在太子宫里 “挖” 出一堆木偶,硬说太子诅咒皇帝。刘据没办法,只能起兵反抗,最后兵败自杀,连母亲卫子夫都被逼得悬梁自尽。

这案子有多惨?卫家当年多风光啊,卫青、霍去病都是战神级人物,就因为几个木偶,整个家族被连根拔起。汉武帝后来反应过来自己错了,建了 “思子宫” 反省,可人死不能复生,朝廷重臣被杀了一大半,汉朝国力都被拖垮了。您看,巫蛊这东西,一旦被权力斗争利用,比真刀真枪还可怕,根本不是简单的 “迷信”,而是成了政敌互相倾轧的工具。

三、后宫为啥最爱玩这招?隐蔽性强到皇帝都头疼电视剧里的后宫争斗,巫蛊几乎是 “必备技能”。唐高宗时期,武则天就用这招扳倒了王皇后。她悄悄在木偶上刻了王皇后的生辰八字,埋在宫里,然后让人 “发现”,说王皇后诅咒皇帝。唐高宗信以为真,直接把王皇后废了,武则天顺势上位。您瞧,不用刀不用枪,几个木偶就能搞垮对手,这么低成本高回报的事儿,后宫嫔妃能不爱吗?

而且后宫里女人多,怨气也重。得宠的怕失宠,失宠的想翻盘,可皇帝就一个,怎么办?扎小人成了最直接的 “泄愤” 方式。哪怕明知不一定灵验,也要试试,万一灵了呢?更关键的是,这事儿太隐蔽了,除非当场抓获,否则死无对证。所以后宫里隔三差五就有人被举报用巫蛊,其实很多都是栽赃,但皇帝宁可错杀一千,也不放过一个,因为后宫乱了,皇权根基就不稳了。

四、皇帝为啥宁可错杀?这招能断了所有人的念想有人可能觉得,皇帝日理万机,难道真信这些神神鬼鬼的?其实皇帝心里门儿清 —— 巫蛊本身不可怕,可怕的是它背后的人心。汉武帝、唐高宗这些皇帝严惩巫蛊,根本原因不是迷信,而是要 “杀一儆百”。您想啊,如果有人用巫蛊陷害政敌成功,那以后大家都这么干,朝廷还不乱套?所以必须定成死罪,让所有人知道:敢碰巫蛊,不管有没有真凭实据,先掉脑袋再说。

这种 “宁可错杀” 的做法,本质上是维护统治的手段。古代皇权至上,任何可能威胁到皇帝权威的行为,都要扼杀在摇篮里。巫蛊虽然是迷信,但它能挑动人心、引发动乱,皇帝自然要下重手。就像汉武帝,明知道巫蛊案有冤情,还是杀了几万人,因为他要借此清洗朝廷,巩固权力。说白了,巫蛊之祸从来不是单纯的 “迷信事件”,而是权力斗争的遮羞布。

结语:巫蛊背后的人性镜子,照出千古不变的争斗从远古的部落诅咒,到后宫的扎小人,再到朝廷的血案,巫蛊之术贯穿了整个中国历史。它看似是迷信的产物,实则是人性恶的放大镜 —— 人们总想着用歪门邪道打败对手,却忘了 “害人终害己”。汉武帝因为巫蛊失去了儿子,武则天靠巫蛊登上后位,最终也没逃过身后的骂名。

现在回头看,巫蛊之术的荒唐,恰恰反映了古代社会的无奈:当制度无法解决矛盾,当人心被权力扭曲,人们就会寄希望于这些 “神秘力量”。但历史告诉我们,靠阴谋诡计得来的东西,终究会被阴谋诡计夺走。巫蛊之祸留下的教训,不止是古人的迷信,更是对后人的警示:任何时候,都别想着走歪路,脚踏实地、问心无愧,才是最靠谱的 “护身符”。