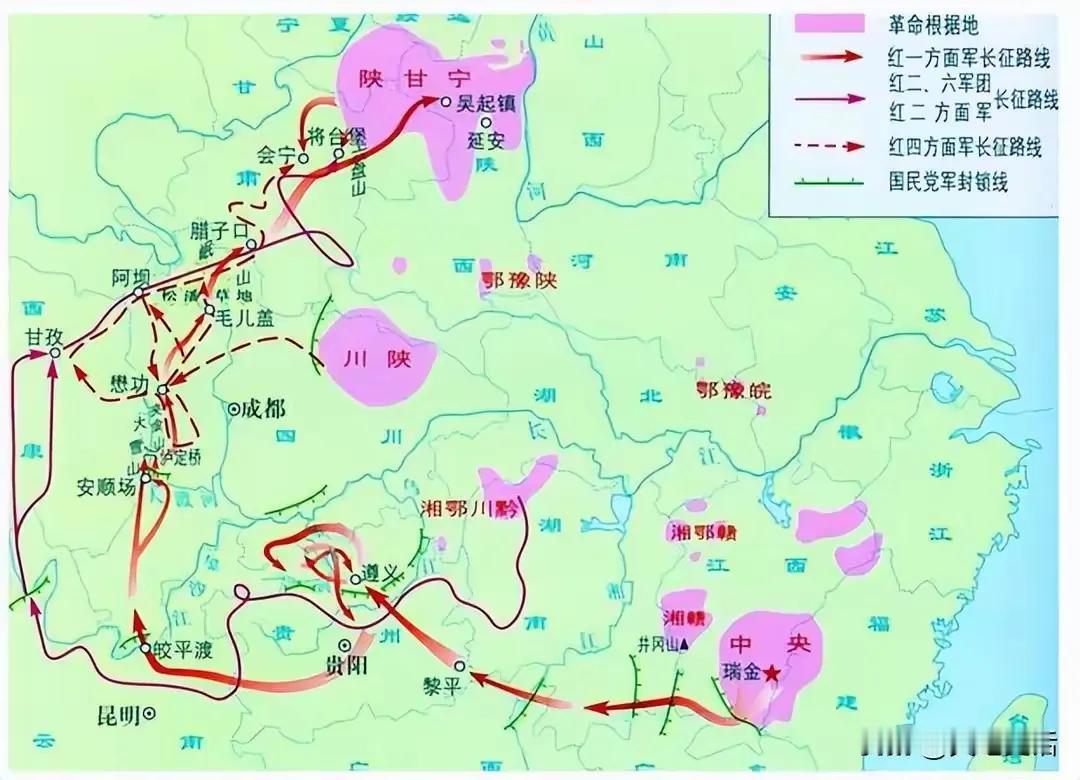

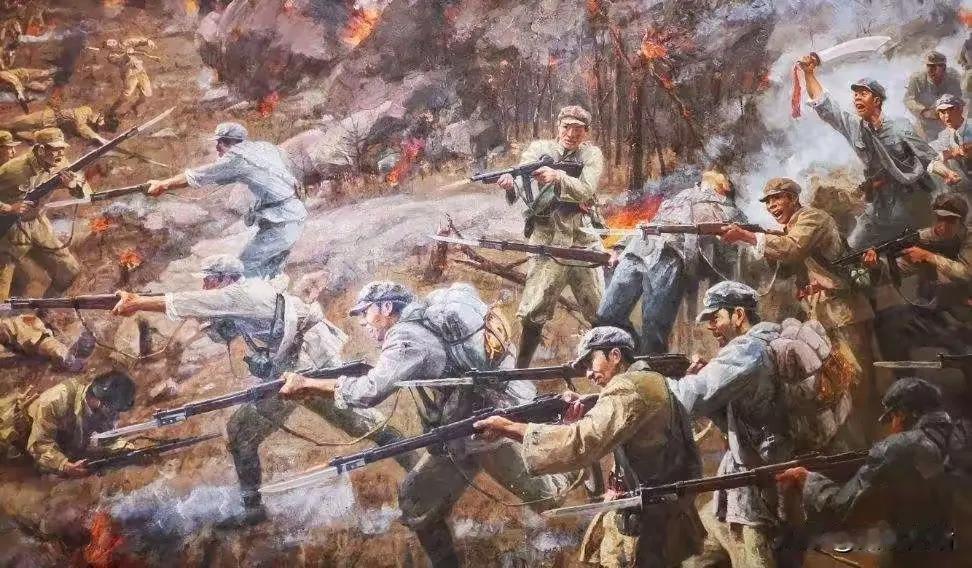

中央红军长征:从8.6万人锐减到7千人,兵力损耗的深刻历史纪实 自1934年10月中央红军踏上漫漫长征路以来,其间的艰辛与牺牲举世瞩目。面对强大的敌军和错综复杂的地理环境,红军展现出了惊人的毅力和英勇的战斗精神。然而,令人痛心的是,在长征过程中,红军的兵力也从最初的8.6万人锐减到了约7千人。那么,这些兵力究竟损耗在何处?今天,让我们透过历史的尘埃,回顾这段血与火的岁月,探寻红军兵力损耗的深层次原因。 长征的起点,是中央苏区面临的严峻形势。当时,国民党军对中央苏区发动了疯狂的第五次“围剿”,倾尽全力构筑了严密的封锁线。在“左”倾错误路线的指导下,红军在突破三道封锁线的战斗中付出了惨重的代价,减员达两万两千人。特别是湘江之战,更是让红军遭受了前所未有的打击,兵力锐减至四万余人。这一系列惨痛的失利,无不暴露出指挥层面的失误和战略战术的不足。 在此背景下,红军开始了艰苦卓绝的战略转移。他们穿越了十几个省份,行程数万里,经历了无数次的生死考验。恶劣的自然环境、敌人的围追堵截以及内部的种种困难,无时无刻不在消磨着红军的战斗力。特别是在一些关键战役中,如四渡赤水、巧渡金沙江等,红军付出了巨大的牺牲,许多英勇的战士永远地倒在了征战的道路上。 除了战斗减员外,疾病和饥饿也是导致红军兵力损耗的重要原因。在长征途中,由于医疗条件有限且食物供应匮乏,许多战士因伤病和饥饿而丧生。这些非战斗减员同样给红军带来了巨大的损失。 值得一提的是,尽管面临着极其严峻的困境,但红军始终保持着坚定的信念和高昂的斗志。他们在长征中不仅锤炼了坚韧不拔的意志品质,更铸就了伟大的长征精神——这种精神激励着每一位红军战士勇往直前、不怕牺牲。 当然,我们也必须正视红军在长征过程中所面临的种种困难和挑战。除了上述提到的因素外,还有许多复杂多变的因素共同导致了红军兵力的损耗。例如,内部政治斗争的复杂性、敌军的不断追击和打压、以及不断变化的战争形势等。这些因素都在不同程度上影响了红军的战斗力和生存空间。 值得一提的是,在长征即将结束的阶段,红军面临着极为严峻的形势。许多部队已经精疲力竭,士气低落。然而,正是在这样的关键时刻,毛泽东等领导人提出了北上建立川陕甘革命根据地的战略方针,为红军指明了前进的方向。这一决策不仅极大地鼓舞了士气,也在实践中得到了验证——最终,红军成功会师并走上了新的征程。 回顾长征的历史,我们不禁为红军的英勇和坚韧所感动。他们在极端艰险的条件下进行了长达两年的战略转移和斗争,跨越了十几个省份,总行程达到了惊人的数万里。这是一次人类历史上的伟大壮举,更是中国革命转危为安的关键所在。 长征不仅是一次军事上的胜利进军,更是一次精神上的洗礼和升华。在长征中,红军所表现出来的坚定的共产主义理想、革命必胜的信念、艰苦奋斗的精神和一往无前、不怕牺牲的英雄气概,构成了伟大的长征精神。这种精神成为激励共产党人和人民军队胜利前进的强大动力,也为我们后人留下了宝贵的精神财富。 在今天这个和平的年代里,我们仍然需要铭记和传承长征精神。它提醒我们要坚定信念、勇往直前;要勇于面对困难和挑战;要保持艰苦奋斗的优良作风;更要珍惜来之不易的幸福生活,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗! 综上所述,中央红军在长征过程中兵力从8.6万人锐减到7千人,这一残酷的损耗是多方面因素共同作用的结果。然而,正是这些英勇无畏的红军战士用鲜血和生命谱写了人类历史上的壮丽篇章,铸就了伟大的长征精神。我们应该铭记这段历史,传承这份精神财富,为祖国的繁荣富强贡献自己的力量! 具体数字可能因史料解读的差异而有所不同,但红军兵力的损耗以及他们所表现出的英勇顽强精神是毋庸置疑的。希望这篇文章能够生动地展现出红军长征的艰辛历程和他们所展现出的伟大精神,同时也为读者提供了一些关于兵力损耗原因的深入思考。在未来的学习和研究中,我们将继续深入挖掘这段历史,以更加全面、客观地呈现长征的伟大意义和价值。