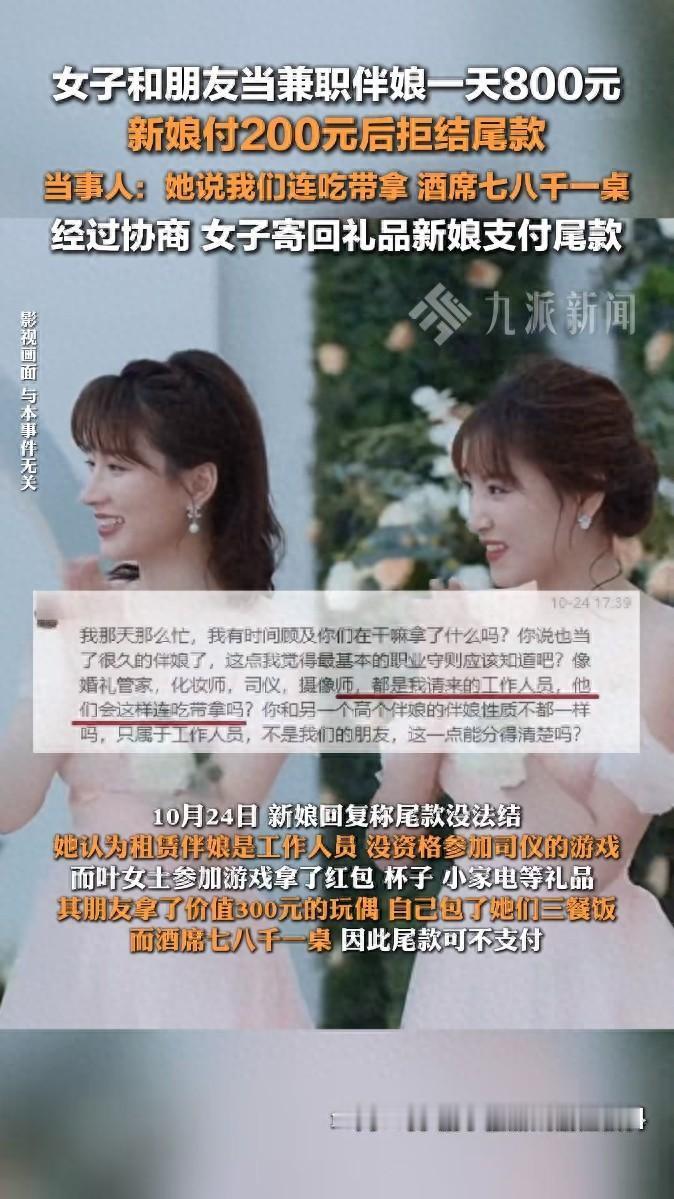

确实过分了!10月20日,女子和朋友兼职伴娘一天800元,可等婚礼礼成,新娘却在付200元后,拒结尾款!当事人:她说我们连吃带拿,酒席七八千一桌。 (信息来源,红星新闻) 新娘小陈(化名)为了让自己的婚礼更加完美,决定聘请两名兼职伴娘。这个决定,在当时看来再平常不过,但却成为了日后争议的导火索。 婚礼当天,阳光明媚,宾客如云。兼职伴娘叶女士和她的朋友如约而至,穿着精心挑选的礼服,妆容精致。她们热情地参与了整个婚礼过程,从迎宾到敬酒,从游戏互动到送别宾客,无不尽心尽力。婚宴上,叶女士更是积极参与各种互动游戏,为婚礼增添了不少欢乐气氛。 然而,欢乐的背后却埋下了纷争的种子。婚礼结束后,当叶女士期待着如约定般,收到800元/天的酬劳时,却遭遇了意想不到的变故。新娘小陈并未当场结清尾款,这让叶女士感到疑惑和不安。 接下来的三天里,叶女士多次尝试联系新娘,却始终未能得到回应。这种沉默不仅让叶女士感到困惑,更让她开始回想整个婚礼过程中是否有什么地方做得不妥。 终于,在多方周旋下,新娘小陈打破了沉默。然而,她的回应却让这场纠纷更加复杂化。小陈提出,作为"租赁"来的伴娘,叶女士和她的朋友不应该参与婚礼游戏,更不应该接受任何礼品。她强调,婚宴的每桌价格高达七八千元,而且还为伴娘们提供了三餐,因此认为已经足够慷慨。 这番言论无疑让叶女士感到震惊和受伤。在她看来,积极参与婚礼活动是为了调节气氛,让婚礼更加圆满。至于收到的礼品,不过是一个10元的红包,和一个询问后获得的玩偶而已,远远不及新娘所说的"小家电"等贵重物品。 随着事件的发酵,这场纠纷很快在社交媒体上引起了热议。有人支持新娘的观点,认为兼职伴娘应该有清晰的职责界限;也有人同情叶女士,觉得她们的付出值得应得的酬劳。这场争议不仅涉及到金钱,更触及了人们对婚礼文化、职业道德和人情往来的认知。 在舆论的压力下,双方最终达成了一个折中的解决方案。新娘同意支付600元的尾款,而叶女士则承诺归还,所有在婚礼上收到的礼品。这个结果虽然让双方都有所让步,但似乎并没有真正解决问题的本质。 这起事件引发了,人们对兼职伴娘这一新兴职业的深入思考。在传统观念中,伴娘往往是新娘的闺蜜或亲友,她们的出席更多基于情谊而非金钱。然而,随着社会的发展,兼职伴娘这一职业应运而生,旨在为那些没有合适伴娘人选的新娘提供服务。但这种职业化的服务究竟应该如何界定?他们的权责边界在哪里?这些问题都值得社会各界深入探讨。 从法律角度来看,这起纠纷本质上是一个合同履行的问题。根据我国《民法典》的相关规定,口头协议同样具有法律效力。在这个案例中,新娘与兼职伴娘之间就服务内容和报酬达成的口头协议,应当被视为一份有效的合同。双方都有义务按照约定履行各自的义务。 然而,这个案例也暴露出口头协议的局限性。由于缺乏明确的书面条款,双方对于服务内容的理解存在差异。例如,新娘认为兼职伴娘不应参与游戏,而伴娘则认为这是工作的一部分。这种理解上的分歧正是纠纷产生的根源之一。 此外,从劳动法的角度来看,兼职伴娘这种临时性的工作是否应该受到劳动法的保护,也是一个值得探讨的问题。虽然这种短期的服务可能不构成正式的劳动关系,但是否应该建立相应的保障机制,确保兼职伴娘的权益不受侵犯,这都是需要进一步思考的问题。 这起事件也为婚庆行业敲响了警钟。随着兼职伴娘等新兴职业的出现,行业内部可能需要建立更加完善的规范和标准。例如,制定统一的服务协议模板,明确规定服务内容、权责界限和报酬标准等,以避免类似纠纷的发生。 总的来说,这起兼职伴娘纠纷不仅是一个简单的报酬争议,更折射出了在社会快速变迁中,传统习俗与现代职业之间的碰撞。它提醒我们,在拥抱新事物的同时,也要注意处理好传统与创新之间的关系,在法律和道德的框架下,为新兴职业的发展寻找一个平衡点。