海南,三亚。邓先生到店里买东西,支付了10010元后,老板却没收到钱,邓先生拿出凭证查看,发现收款方确实不是老板,可收款码却是老板提供的,这是怎么回事? 邓先生是来自内陆城市的游客。他原本只是想随便逛逛手机店,却被一款玫瑰金色的新款智能手机吸引住了。"这款手机怎么样?"邓先生询问正在招呼其他顾客的店主。而店主很快转过身来招揽他,还热情地介绍起这款手机的各项性能,表示目前正在促销,优惠价10010元。 邓先生仔细考虑后决定购买。他掏出手机按照惯例,扫描了贴在收银台上的二维码,输入金额后点击了确认支付。然而,当他示意店主查看是否收到款项时,店主却面露困惑之色。反复刷新后,店主的支付宝账户,仍未显示任何到账信息。 这一发现顿时让原本和谐的氛围,变得紧张起来。邓先生坚称自己已经付款,并出示了手机上的支付成功界面。店主则表示没有收到任何款项,无法交付手机。双方你来我往,争执不下,整个商铺都笼罩在一片嘈杂之中。 正当事态即将失控之际,一位年轻的女顾客突然插话:"我刚才注意到那个收款码好像有些不对劲。"她指着收银台上的二维码说道。店主闻言仔细查看,这才惊觉二维码竟然被人偷偷替换了! 原来,真正的收款人并非店主,而是一个陌生的账户。这个发现犹如一道惊雷,瞬间点醒了在场所有人。邓先生意识到自己可能已经上当受骗,脸色顿时变得煞白。店主则如梦初醒,懊恼自己居然没有及时发现这一疏漏。 事态至此已经超出了,简单的民事纠纷范畴,邓先生当即决定报警。很快,警方便赶到现场进行初步调查。经过仔细取证和询问,警方认定这是一起有预谋的诈骗案件,立即立案侦查。 随后的调查显示,犯罪嫌疑人可能是在店主不注意的情况下,将原有的收款码覆盖掉,换上了自己的收款码。这种手法虽然简单,但因为大多数人在支付时,并不会仔细核对收款方信息,往往容易得手。 这起事件在当地引起了不小的反响,也给其他商家和消费者敲响了警钟。许多店铺开始加强对收款码的管理,定期检查以防被人调包。消费者们也更加注意在支付时核实收款方信息。 从法律角度来看,这起事件涉及多个方面的责任认定。首先,根据《中华人民共和国民法典》第1198条规定,经营场所的经营者未尽到安全保障义务,应当承担侵权责任。在这个案例中,店主未能及时发现收款码被调换,在一定程度上未尽到安全保障义务,需要承担相应的民事责任。 其次,根据《中华人民共和国刑法》第264条,偷换收款码并非法获取他人财物的行为涉嫌盗窃罪。犯罪嫌疑人不仅要承担刑事责任,还需要按照《刑法》第64条的规定退赔违法所得。 对于邓先生而言,虽然他是这起事件的受害者,但在整个过程中也存在一定的疏忽。在进行大额支付时,未能仔细核对收款方信息,这一点值得警惕。 事件发生后,当地工商部门也介入调查,并向辖区内的商户发出了安全提醒。他们建议商家采取更加安全的收款方式,比如使用专用的收款设备,或者将收款码放置在顾客难以触及的位置。同时,也呼吁消费者提高警惕,养成付款前核实收款方信息的习惯。 随着调查的深入,警方发现这可能是一个有组织的犯罪团伙所为。他们专门针对游客较多的商业区域下手,利用人们在旅游时容易放松警惕的心理,实施诈骗。这一发现使得案件的性质更加严重,也引起了更高层执法部门的重视。 面对这样的局面,店主陷入了两难境地。一方面,他深感愧疚,认为是自己的疏忽给顾客造成了损失;另一方面,作为一个小本经营者,10010元的损失对他来说也不是小数目。经过深思熟虑,店主最终决定先行垫付这笔钱,将手机交给邓先生,以挽回商店的信誉。 这一决定赢得了邓先生的理解和感激。尽管遭遇了这样的插曲,但店主的诚意和责任感,让邓先生对这座城市的印象,又有了新的改观。他表示,等警方破案后,一定会协助店主追回损失。 随着社交媒体的发酵,这起事件很快在网络上引发热议。许多网友纷纷分享类似的经历,也有人提出了各种防范建议。一时间,"扫码支付安全"成为了热门话题,引发了人们对移动支付安全问题的深入思考。 这起看似普通的购物纠纷,实则折射出了在移动支付盛行的今天,商家和消费者都面临的新挑战。它不仅暴露了现有支付系统的潜在漏洞,也凸显了提高公众安全意识的重要性。 最终,这个案件得到了圆满解决。警方通过调取监控录像和大数据分析,成功锁定了犯罪嫌疑人,并在一周后将其抓获。失窃的资金也被追回,店主和邓先生的损失得到了弥补。 这起事件给我们的启示是,在享受科技带来便利的同时,我们也要时刻保持警惕,注意保护自己的财产安全。对于商家来说,定期检查收款设备、加强员工培训显得尤为重要;而对于消费者而言,付款时多一份谨慎、多一次确认,就能为自己的财产安全多一份保障。

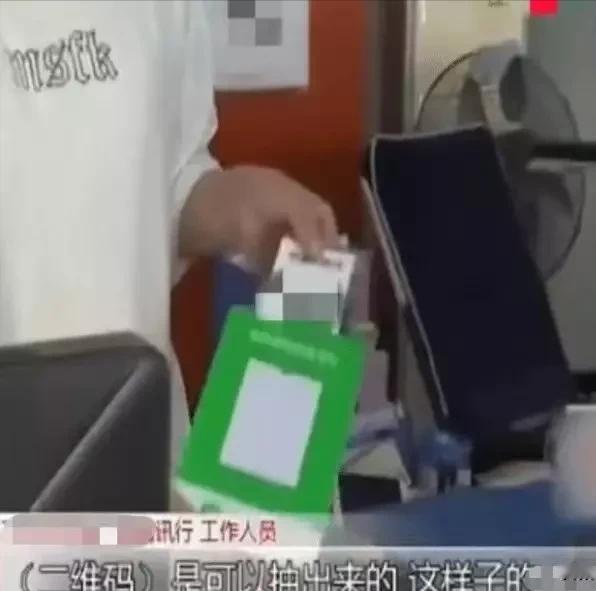

评论列表