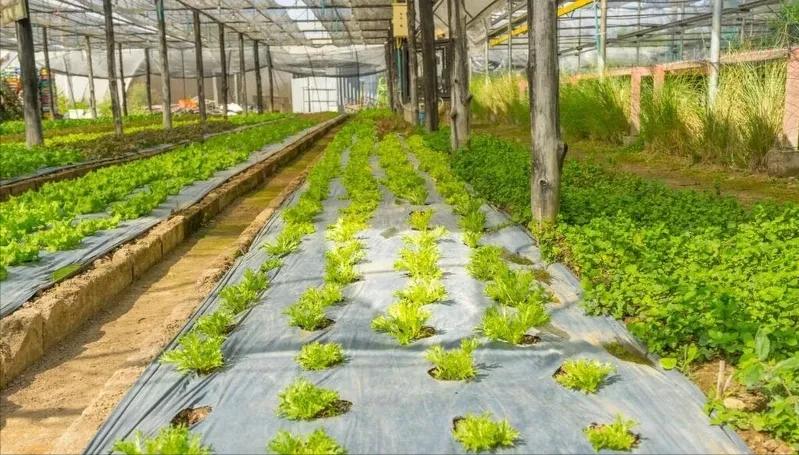

北京,小伙跟人签订90亩地,期限18年的租赁转让合同,修建大棚。经过辛苦种植,3年后开始盈利。不曾想,园林绿化局却说他非法改变林地用途,罚款55万余元。男子不服,把园林局告上法庭。要求撤销对他做出的行政处罚。案子先后经过两审,最后法院这样判了! (信息来源,北京三中院) 一片绿意盎然的大棚蔬果园里,农民赵旭波正忙着采摘新鲜的西红柿。三年前,这片曾经荒芜的土地,在他的辛勤耕耘下焕发了新生。然而,就在赵旭波为丰收欢欣鼓舞之际,一纸行政处罚决定书,却给他浇了一盆冷水。 "非法改变林地用途,罚款55万余元,限期恢复原状。"赵旭波反复阅读着,这份来自市园林绿化局的文件,难以置信。他回想起三年前签下的90亩地18年租赁合同,当时充满希望地规划着如何将这片荒地变成产出丰富的果蔬基地。如今梦想成真,却被告知这是"非法"行为? 带着满腹疑问,赵旭波决定拿起法律武器,为自己讨个说法。他找到当地一位经验丰富的律师,准备起诉园林绿化局,要求撤销这份行政处罚决定。 案件很快进入法律程序。在庭审中,双方就土地性质展开激烈辩论。园林绿化局援引《森林法》和《森林法实施条例》,坚持认定赵旭波非法占用林地。他们出示了一份多年前的土地规划图,上面将该地块标注为"林地"。 赵旭波则提供了租赁合同,强调自己合法取得了土地使用权。他还请来多位附近村民作证,称该地块多年来一直是农田,从未种植过树木。赵旭波质疑园林局未充分听取他的申辩意见,就作出处罚决定,违反了行政程序。 法庭调查期间,法官亲自前往实地查看。只见大片温室大棚整齐排列,里面种植着各种蔬菜水果,与周围的农田并无二致。法官还调取了近年来的卫星图片,发现该地块一直呈现出农田的特征。 经过多轮庭审,一审法院最终作出判决:撤销园林绿化局的行政处罚决定。法院认定,涉案土地实际上是一般农用地而非林用地,园林局在事实认定和证据采信上存在明显不足。 不过,园林绿化局不服判决提起上诉,但二审法院维持了原判。至此,历时近一年的法律诉讼落下帷幕,赵旭波终于卸下了心头的大石。 这起看似普通的行政处罚案件,实则折射出诸多值得深思的问题。首先是行政机关在执法过程中的举证责任。《行政处罚法》第四十五条明确规定,行政机关在作出行政处罚决定之前,应当告知当事人违法事实、处罚理由及依据,并充分听取当事人的陈述和申辩。本案中,园林绿化局似乎未能完全履行这一法定义务。 其次是土地用途认定的重要性。本案的核心争议在于涉案地块是否属于林地。园林局仅凭一份陈旧的规划图就认定为林地,而忽视了土地实际使用状况,这种做法显然缺乏说服力。在快速城镇化的今天,许多地方的土地利用状况早已与多年前的规划大相径庭,相关部门在执法时应当更加审慎,充分考虑实际情况。 再者,本案也体现出行政诉讼制度对公民权益的重要保护作用。面对高额罚款,赵旭波并未屈服,而是选择通过法律途径维护自身权益。最终法院秉持客观公正立场,依法撤销了不当的行政处罚,彰显了司法正义。 值得一提的是,在整个诉讼过程中,赵旭波表现出了可贵的理性和克制。他没有采取过激行为,而是冷静地收集证据,通过合法途径表达诉求。这种依法维权的态度无疑值得肯定和提倡。 案件结束后,当地政府也从中吸取教训,着手优化行政执法流程。他们组织相关部门开展专项培训,强调在作出重大处罚决定前必须全面调查取证,充分听取当事人意见。同时,政府还启动了新一轮土地利用现状调查,以确保执法依据与实际情况相符。 对赵旭波来说,这场官司虽然赢了,但也付出了不小的代价。诉讼期间,他无法专心经营果蔬基地,造成一定经济损失。所幸最终结果是好的,他表示今后将更加珍惜来之不易的耕种权利,努力把基地办得更好。 回顾整个事件,我们不难看出:一个小小的行政处罚,牵扯出土地规划、行政执法、司法审查等一系列复杂问题。这也从侧面反映出,在城乡发展日新月异的今天,很多基层治理工作面临着新的挑战。如何在严格执法与保护民生之间找到平衡点,考验着每一个行政部门的智慧。 同时,这个案例也为其他面临类似困境的农民提供了借鉴。在遇到不公平对待时,要学会理性维权,善用法律武器。即便官司打赢了,也要以平和心态面对,继续专注于自身事业发展,这才是长久之计。 总的来说,赵旭波的维权之路,不仅是他个人的胜利,更是法治建设进程中的一个生动注脚。它告诉我们:在法治社会里,公平正义并非遥不可及;只要我们共同努力,美好的法治理想终会变为现实。