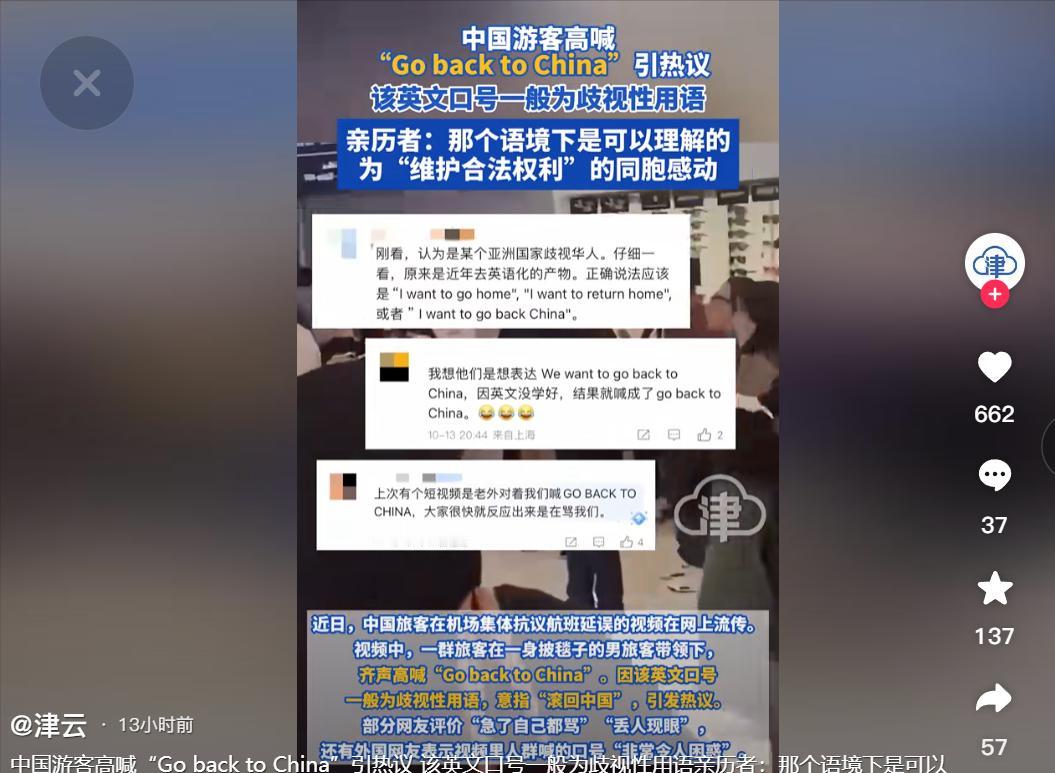

“滚回中国!”:当航班延误成了文化失误的尴尬瞬间。 “Go back to China”这一幕,折射出的是语言与文化的碰撞,同时也警示我们:作为一名中国公民,不论身在何处,都应保持理性和尊重。 我们可以理解情绪的波动和压力下的失误,但更应学会在任何情况下,维护自己的尊严与国家的形象。语言是沟通的桥梁,但素养才是最重要的底线。 当然,我们不能要求每个中国游客都精通外语或掌握国际礼仪,但至少,我们可以做到在任何时候都保持冷静和理性。维护中华民族的形象,不仅仅是语言的问题,更是一种素养的体现。无论在什么情况下,毁坏民族形象的言行都是不可接受的,这是底线,也是基本能力。 为什么他们不直接用中文喊?毕竟,在那样的环境中,用母语表达愤怒和不满会显得更加自然。但现实是,很多人在海外遇到问题时,常常会不自觉地使用外语,试图与外界进行沟通。但这次事件证明,错误的语言使用不仅会导致误解,还可能产生更大的文化误会。 周围的外国游客目瞪口呆,在他们看来,这句话带有**强烈的自我贬低意味**,通常用于种族歧视的情境,仿佛中国游客是在对自己喊“滚回中国”。 对于英语母语者来说,“Go back to China”通常是种族主义者驱逐外来人口的歧视性口号,而并不是表达想回家的正常诉求。在当时的情况下,愤怒的中国游客们显然并没有意识到这一点。正确的表达方式应该是“I want to go back home”或“I want to go back to China”。 中文作为中国人的母语,本应成为在海外旅行时自我表达和文化认同的核心工具。当我们在用外语表达情绪时,如果没有掌握好语言的文化背景和细节,就可能让人们产生误解。 不成熟的语言使用、不合时宜的言行,都会影响他人对中国人的看法。语言的使用不仅是个人素养的体现,更是民族形象的象征。在全球化的今天,每个中国人的行为都代表着中国的形象,如何在国际舞台上展现一个文明、理性的中国,是我们每个人需要思考的问题。