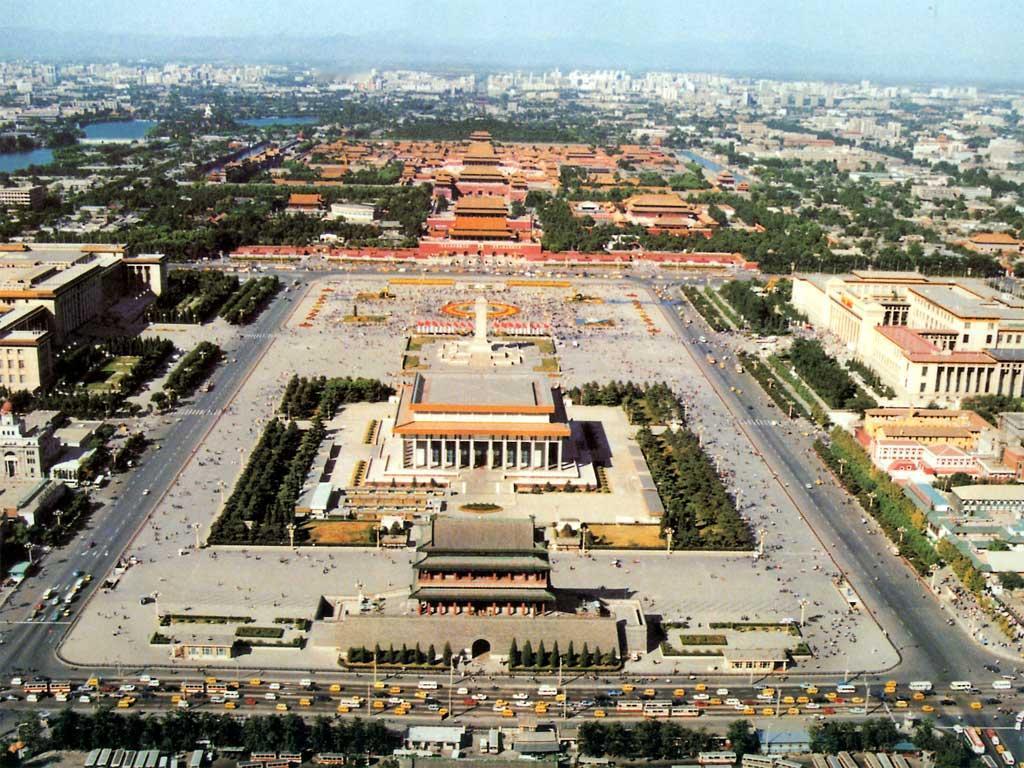

世界在变,社会在发展,这是铁律,没人能否认。可是,当我们挥舞着“发展”的大旗,砍掉旧建筑、抹去历史痕迹时,问题真的就这么简单吗?如果一切都是“旧不去,新不来”的套路,我们是不是该反思一下,什么是真正的进步? “这是天安门原来的样子,若当年不拆除,光旅游收入每年就能达到一百亿。”这么一听,咱们心里是不是一咯噔?可问题来了,旅游经济真的是评判历史价值的唯一标准吗?如果当年不拆,我们现在是不是还该住在茅草房里,点着煤油灯,幻想着手机能降临? 聊聊所谓的“拆”,这事听起来挺直截了当的,对吧?毕竟,旧东西不拆,哪里有立足之地?可是,天安门的原貌已经不复存在,很多人甚至没有亲眼见过。它不只是一个建筑,它是曾经岁月的象征,是那个时代的见证。我们拆的每一块砖,背后都是几代人的文化积淀。在这个“破”与“立”的过程中,我们丢掉的东西,真的能用新的换回来吗? (信息来源:央视新闻客户端——文化中国行丨北京中轴线的中是中国的中) 有人算过账,说天安门原样保留下来,每年旅游收入就能达到一百亿。好嘛,这可是笔巨款!但问题是,真的只用“钱”就能衡量历史价值吗?如果今天我们仅仅因为旅游业的经济账目而后悔,是不是显得有点太肤浅了?我们是不是该问问自己,历史的文化价值、记忆中的精神财富,能被量化为票房和收入吗? 当然,钱是社会发展的动力之一,我们都认同。但要是一切都变成“GDP高于一切”的追求,那我们是不是把一些更重要的东西丢了?就像天安门,它早已不仅仅是一个地标,它象征着某个特定时代的精神,而这种精神,值多少钱都买不回来。 所以,天安门拆了,好吧,事情已经发生了。但当我们面对未来的选择时,是不是应该多想一想,那些陈旧的东西,真的只有表面的破烂,还是有着深层的历史意义? 发展当然好,科技当然妙,但千万别忘了:当我们追求新世界的同时,也别把过去一脚踢得太远。要不然,未来某天,我们可能会发现,自己站在高楼大厦中,却感受不到脚下的土地。