“英军不善陆战”?鸦片战争最大的谎言,坑惨了整个大清!

1839年的广州,空气里弥漫着不安与躁动。

一边,是态度强硬、决心禁绝鸦片的清廷钦差大臣林则徐;另一边,是固执己见、绝不妥协的英国驻华商务监督查理·义律。两人因为“交凶”和“具结”这两件事儿,彻底杠上了。这看似程序性的外交摩擦,却像两块不断相互撞击的燧石,即将迸发出燎原的火星。

林则徐大概是真的想不通。他在给广东巡抚怡良的信里,满是困惑:“替义律设想,总无出路,不知因何尚不回头?”在他看来,杀人偿命、遵守地方法规,这不都是天经地义的事吗?这个“英夷”头子,怎么就这么“冥顽不灵”呢?

远在北京紫禁城的道光皇帝,和远在伦敦的英国外相巴麦尊,也在盯着广东。

林则徐把虎门销烟、义律被迫撤到澳门、甚至珠江口的小规模武装冲突,都包装成了“捷报”送上去。道光帝看了,龙心大悦,对这些远道而来的“蛮夷”更添了几分天朝式的鄙夷——看吧,不过如此。

而在伦敦,情况有点不一样。那个外号“铁头老鼠”的大鸦片贩子渣甸,因为禁烟丢了生意,早就跑回国,添油加醋地控诉东方的“暴行”和“不公”,想鼓动政府开战,可惜效果一般。渣甸气得不行,抱怨英国政客们“愚蠢至极”,分不清中国的“侮辱、暴行和非法贸易”,竟然觉得无所谓,连赔偿都不想要。直到义律的求援信抵达,说大批英国人被困在海上,日子没法过了,那位强硬的巴麦尊才终于坐不住了,觉得是时候“帮帮”义律了。

你看,前线传回大后方的消息,一旦失了真,决策者的心态就容易飘。北京和伦敦,都开始变得更加激进,火药味越来越浓。

1840年4月,英国下议院吵翻了天。要不要为了遥远的中国开战?一些托利党的绅士们想站在道德高地上,阻止这场听起来就不太光彩的战争。但当那个号称“中国通”、在中国待过很久的小斯当东,还有在珠江口冲突中被打掉一只耳朵的水手茂斯出来现身说法后,舆论的天平开始倾斜。

最终,271票对262票,微弱的优势,主战派赢了。战争的阴云,瞬间笼罩在了东方帝国的上空。

在鸦片战争之前,大清和英国的交道,基本只停留在“买买买”的层面。马戛尔尼、阿美士德,还有那个倒霉的律劳卑,都曾想把关系升级到政治外交层面,奈何高高在上的大清皇帝,压根儿瞧不上这些“红毛番”,不想跟他们平起平坐。建交?门儿都没有!律劳卑甚至因此憋屈得一病不起,客死澳门。

军事,说到底还是为政治服务的。既然决定开打,英国人派来了乔治·懿律,挂着全权代表兼远征军总司令的头衔,还揣着一封《巴麦尊致中国宰相书》,浩浩荡荡杀奔中国而来。他们的算盘打得很清楚:用武力让清廷为之前所有的“不愉快”买单——赔钱、割地、建交、多开几个口岸做生意,还得建立平等的政治联系。

要想让北京那位皇帝陛下听话,就得离他近一点。有人说英军是因为怕了林则徐在广州的布防才没直接打广州,其实不完全是。比起离京城几千里的广州,天津,这个京畿地区的海上门户,才是“秀肌肉”的最佳T台。

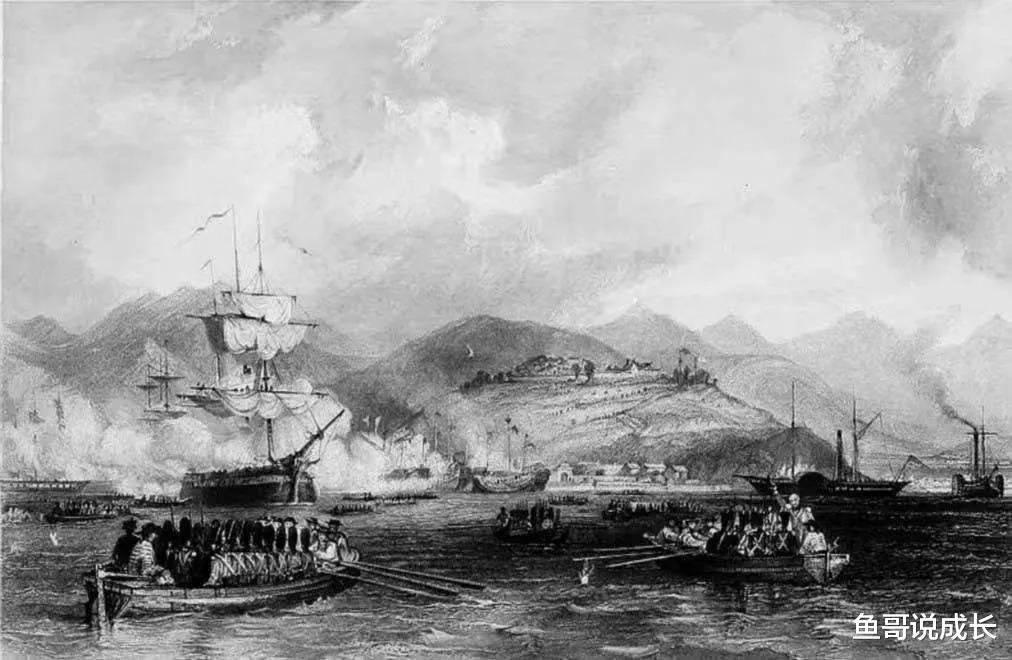

1840年6月,两支英军舰队先后到达珠江口。海军主将伯麦带领先头部队一路北上。一周后,懿律的大部队也跟了上来,留下几艘船封锁珠江口,主力舰队继续扬帆。

路过厦门外海,懿律派人送那封《巴麦尊致中国宰相书》上岸,想请当地官员转交给中央。可清廷早有死命令,不准代投洋人的文书。厦门同知蔡观龙不仅拒收,还让人放箭阻止英国人登岸。这下可捅了马蜂窝,英舰“布朗底号”当即开火,厦门就这样稀里糊涂地挨了炮轰。7月3日的这场炮战,成了英军北上打响的第一枪,颇有些意外。

厦门沿海炮台被打得稀巴烂,英军耀武扬威地走了。更离谱的是,时任闽浙总督邓廷桢,竟然把这场败仗粉饰成了大捷报上去,道光帝看了还挺高兴,特意批了“所办好”三个字。

真是山高皇帝远啊!这遥远的距离,简直是给撒谎和圆谎提供了天然的土壤。于是乎,从邓廷桢开始,各地官员仿佛找到了“通关密码”,纷纷学会在奏折里“粉饰太平”,把败仗说成胜仗,把敌人说得不堪一击,好让皇帝觉得自己很能干,免于责罚。这种操作,在后面的战事中简直成了标配。

厦门之后没几天(7月5日),英国先遣舰队就到了定海(现在的浙江舟山)。定海总兵张朝发和知县姚怀祥闻讯,乘船去看看这帮不速之客到底想干嘛。伯麦仗着船坚炮利,想吓唬他们投降。姚怀祥倒是硬气,怼了回去:“没错,你们强我们弱,但我们还是要打!”话不投机,开打!

然而,定海这一仗,残酷地揭示了双方战力的巨大鸿沟。开战当天,英国人只用了5艘战舰和部分陆军,就把拥有大约2600名守军的清朝部队打垮了,张朝发和姚怀祥双双战死。英军士兵冲上定海的道头洋炮台时,竟然发现一门炮上刻着“Richard Philip 1601”的字样——一件240年前的老古董!英国人在惊讶之余,怕是心里也充满了嘲讽吧。

拿下定海,懿律他们又想递那封信,这次是给驻扎在镇海(今宁波市镇海区)的浙江巡抚乌尔恭额。乌尔恭额哪敢碰这烫手山芋,立马原封不动退回,还赶紧向朝廷汇报。英国人一看,得,跟在厦门一样,别浪费时间了。留下一小部分兵力守着定海,大部队继续北上。当年8月11日,终于抵达了天津大沽口外。

这时候,天津地面上的最高长官,是直隶总督琦善。

其实,在英军到达之前,道光皇帝已经收到了林则徐6月底发来的关于英军北上的警报,只是他没想到对方来得这么快。嗅到一丝危险气息的皇帝指示琦善:如果英国人态度还算恭顺,就告诉他们“天朝制度,向在广东互市”,把他们劝回广东去;要是还敢嚣张,那就发兵剿灭。皇帝对“英夷”的态度似乎松动了点,同时,他对之前乌尔恭额说英国人想递信这事儿也挺好奇,就让琦善:“要是他们再投递禀帖,不管是夷字还是汉字,都赶紧给我送上来。”他倒要看看,这帮英国佬葫芦里到底卖的什么药。

当那封汉文译本的《巴麦尊致中国宰相书》摆在道光面前时,他只看了个开头,心里就松了口气。

“兹因官宪扰害本国住在中国之民人,及该官宪亵渎大英国家威仪,是以大英国主,调派水陆军师,前往中国海境,求讨皇帝昭雪伸冤……”

这翻译,简直是艺术!也许是怕措辞不当惹祸上身,翻译人员有意无意地偷换概念,加了不少对道光皇帝的恭谦之词。汉译本跟英文原版比起来,那态度和气势,差了十万八千里。

道光一看,嗨,闹了半天,原来是这帮英国人在广东受了林则徐的气,跑京城来告御状了!他甚至天真地觉得,只要在英国人面前装模作样处罚一下林则徐,之前那些乱七八糟的事儿就能一笔勾销了。于是,9月17日,皇帝下旨,任命琦善为钦差大臣,“赶紧去广东查办”,顺便让琦善转告英国人:“那个叫懿律的头头,赶紧带着你的人回南方去,等着处理结果就行了。”

英国人那边呢,得到了道光皇帝的“承诺”,又跟钦差大臣琦善搭上了线,加上也担心北方冬天港口结冰不好待,就答应回广东接着谈。

这一趟北上兴师动众,英国人出兵的目的虽然一个没达成,但好歹靠着“炮舰外交”的威力,把那封屡次被拒的国书成功递到了大清皇帝手里,总算是让两国政府高层勉强通上了话。

琦善和懿律,一个走陆路,一个走海路,晃晃悠悠南下。1840年11月下旬,两人几乎同时抵达广东。巧的是,当月懿律就病了,回国养病去了,接替他工作的,正是老熟人——查理·义律。

12月3日的广州谈判桌上,义律甩出了巴麦尊的五点要求:赔鸦片损失、官员平等交往、割让岛屿、赔偿商欠、赔偿军费。说实话,巴麦尊原来准备的单子比这长多了,义律怕一下子把琦善吓跑,没敢全亮出来。可就算只有这五条,也跟琦善接到的“圣意”差得太远了——道光皇帝的底线,顶多是惩办林则徐,再恢复广州贸易(之前林则徐为了施压,停了中英贸易)。

道光皇帝的想法很拧巴:“既要谈和,又不能让步”。这就注定了琦善不可能在皇帝划定的框框里,跟英国人谈出个和平来。道光远在千里之外的紫禁城里发号施令,哪能体会到前线琦善面对坚船利炮时的压力?再说,道光很大程度上只把琦善当个传声筒,没给他多少自主权。而琦善的对手义律,也挺无奈——顶头上司巴麦尊的要求太多太硬,也没给他留多少回旋余地。

所以啊,接下来的谈判,琦善和义律不约而同地达成了一个“默契”——要想谈成,就得把北京和伦敦那些“不切实际”的指令先放一边。于是,这两位谈判代表,心照不宣地开始“自由发挥”,在谈判桌上相机行事,试图绕开各自的老板,达成一个双方都能接受(或者说,不至于完全无法接受)的方案。

双方的分歧实在太大,讨价还价自然是免不了的。琦善和义律甚至都觉得,只要自己有足够的耐心,对方总会松口的。于是,两人又开始逐条磨叽。

赔鸦片这事儿,琦善心里清楚,道光皇帝出了名的“抠门”,想让朝廷掏钱,门儿都没有。但他也明白,要是一点甜头都不给,义律肯定翻脸不认人,到时候还得打。磨来磨去,两人把赔偿金额定在了600万银元,琦善打的主意是让广州那帮行商们出这笔钱。

割让岛屿,这是最难啃的骨头。琦善深知大清的政治底线,他跟义律摊牌:割地?“天朝从来没有过这种事,绝对不行!”不过,琦善也松了口,说可以多开几个通商口岸作为交换,这一点义律倒是能接受。

谈来谈去,总得给皇帝一个交代。琦善小心翼翼地把谈判情况写成奏折报上去,同时还不忘旁敲侧击地提醒皇帝,英国人的武力确实厉害。谁知道光帝看了奏折,勃然大怒:“这些蛮夷要求太过分了,太嚣张了!既然讲道理没用,那就狠狠地打!什么开厦门福州通商,什么赔烟价,统统不准!”皇帝一声令下,谈判彻底黄了。

1841年1月7日,义律终于失去了耐心。既然谈不拢,那就打吧!英军向广东珠江口的大角、沙角炮台发起了进攻。这一仗,英军只伤了38人,清军却伤亡744人,副将陈连升也战死了。

义律用炮火告诉琦善:我的耐心是有限的,你的底牌并不硬。被打醒了的琦善,顾不上皇帝的禁令,赶紧主动找义律,表示还想谈。而义律呢,也不想把琦善逼得太死,毕竟谈崩了对他也没好处。他后来在一封信里说:“我希望我们不用再流血就能解决问题。钦差大臣(琦善)知道,只要我们想,我们能得到的会比他愿意给的多得多。”

对于这俩人不顾上级指示私下搞交易的行为,后来的历史学家茅海建在《天朝的崩溃》里评价:“所谓的广东谈判,实际上是义律越权、琦善违旨的活动,其中义律走得比琦善更远。” 确实,虽然分歧巨大,但这两人当时都有一个共同的愿望——别再打了。在接下来的一系列私下磋商中,这两人都在违背北京和伦敦指示的情况下,互相妥协——琦善答应割让香港岛(当时还是个荒凉小岛),义律则承诺归还之前占领的定海。双方就这么私下达成了协议,这就是后来充满争议的《穿鼻草约》。

虽然私下里谈妥了,但琦善一想到这结果跟皇帝的期望差得太远,迟迟不敢在正式文件上签字画押。对琦善这种拖延战术,义律觉得有必要再“提醒”他一下。2月下旬,英国舰队开进了虎门水域。

守虎门的是广东水师提督关天培。自从1834年律劳卑舰队硬闯广州后,清廷对广州这个海上门户就特别上心,特地从江苏调来了关天培整顿防务。关天培到任后,在当时两广总督卢坤的支持下,利用虎门的地形,修了三道防线:大角—沙角是第一道;芦湾、横档岛、武山(也叫亚娘鞋岛)是第二道;大虎山是第三道。1838年,关天培又在武山加修了炮台,还在横档岛和武山之间拉了两条粗大的铁链,想锁住江面。

虎门要塞,可以说是当时中国最强的海防工事了,可真打起来,还是没能挡住敌人。之前大角、沙角失守,已经让守军士气低落。关天培甚至把自己当掉衣服换来的钱拿出来激励士兵,效果也不大。5月26日,英舰开始猛攻第二道防线。清军的炮台射程不够远,大多没法互相支援,结果被英军的炮火逐个摧毁。坐镇武山靖远炮台的关天培,最终也死在了炮火之中。更让人心寒的是,上横档岛的一些将领一看形势不对,竟然丢下部队自己跑了!被抛弃的士兵气得不行,掉转炮口对着逃跑的将领们就是一通猛轰,把他们当成了靶子。

第二道防线一丢,大虎山那道防线自然也守不住了。英舰赢得了虎门之战,继续沿着珠江深入,直逼广州城下。

琦善在广州谈判中的“让步”,最终还是让道光皇帝知道了。龙颜大怒,琦善被撤职查办,灰溜溜地下线了。接替他的是“靖逆将军”奕山和参赞大臣杨芳。同时,从周边各省调来的1.7万大军,也正陆续开往广东支援。

杨芳比奕山先到广州。

这位杨芳,可是个沙场老将,贵州人,15岁就从军,打过川楚白莲教,平过河南天理教,战功赫赫。后来,他还参与平定了让道光头疼的新疆张格尔叛乱,深得皇帝赏识,被夸作“黔省之英,自幼知兵,战功久著,谋而后行”。

1841年,杨芳已经七十多了,但道光帝急着用人,相信这位老将军一定能在剿灭“英夷”这件事上,再现当年的勇武。

3月5日,杨芳抵达广州,暂时和被革职留任的林则徐等人一起负责广州的军务。

眼看英军步步紧逼,杨芳亮出了他的克敌“绝招”。他神神叨叨地说:“夷炮老是打中我们,我们的炮却打不中他们。我们在陆地上,他们在风浪里摇来晃去。这主客形势明显对我们有利,怎么会打不过呢?一定是他们用了邪术!” 既然是邪术,那就得破。于是,他下令:“传令各家各户,赶紧收集妇女用过的马桶尿盆,越多越好,装在木筏上,推到乌涌口去,用污秽之物镇压邪气!”

嗯,这操作……结果可想而知,那些承载着特殊“法力”的尿桶木筏,并没能挡住英军的炮火。广州东部和南部的沿江炮台,在英军精准的炮击下,很快就哑火了。可即便这样,发往北京的“捷报”依旧源源不断,继续编织着胜利的幻象。

实在没辙的杨芳,大概也觉得这仗没法打了,于3月20日和义律签了个《停战贸易协定》,同意恢复已经停了很久的中英贸易,“准许各国商人……照常贸易,不要再生事端”。

广州东边的战事暂时消停了。靖逆将军奕山终于在4月14日抵达广州。虽然身后有援军撑腰,但奕山很快就发现,自己面临的困境跟之前的琦善一模一样:手头这点兵力,根本没法跟英国人叫板。这位奉旨来剿灭“英夷”的将军,对英国人的态度也渐渐软了下来,甚至对杨芳之前那种“曲线救国”的做法也表示了默许。

可问题是,杨芳之前那些“捷报”把远在北京的道光皇帝给忽悠瘸了,让他信心爆棚。5月初,皇帝连下两道死命令给奕山:必须全力剿灭英夷,不得迟疑!

这下奕山没退路了,只能硬着头皮部署对英军发动偷袭。可广州城内外两万多部队的大规模调动,怎么可能瞒得过英国人的眼睛?5月24日,义律抢先下手,广州大战再次爆发。

结果,清军败得一塌糊涂,广州城外的防御工事全被英军占领。面对如此惨败,奕山哪里敢跟皇帝说实话?他怕步琦善后尘,也只能硬着头皮,违心地向道光发去了“捷报”:“逆夷被我军炮火击中和落水淹死的不计其数。总兵张青云等在西炮台奋勇开炮,冲上岸的逆夷都被杀光了!”

然而,事实却截然相反。被赶鸭子上架的奕山,也结结实实地尝到了败仗的滋味。5月27日,实在撑不住的奕山,派广州知府余保纯当代表,偷偷用绳子从城墙上缒下去,找到英军,完全按照对方的要求,签订了《广州和约》(也称《广州停战协定》)。

说来也怪,清军和英军打得你死我活的时候,广州城里和周边的老百姓,好像大多是看热闹的心态。但很快,他们也被卷了进来。停战后,一些没事干的英国士兵闲逛到城北的三元里一带,据说还闯进了寺庙,出于好奇(也可能是无知),打开了庙里存放的棺材。这下可捅了马蜂窝!消息传开,英国人的冒犯行为被迅速放大,演变成了“开棺戳尸”、“挖掘祖坟”,还有英军抢劫、欺负妇女的传闻也跟着四起。愤怒的村民们自发组织起来,上万人围攻了落单的英军。要不是广州知府余保纯及时赶到调解,冲突还不知道会怎么收场。

这次冲突中,据说因为下大雨,英军的火枪受潮打不响,结果在手持棍棒农具的平民面前吃了亏,伤亡人数竟然不比之前跟正规军打仗少多少:死了5个人,伤了23个(这是英方的记录)。

不过,这个后来被称为“三元里抗英斗争”的小插曲,并没有打破双方已经达成的“和平”。

奕山和义律私下达成的这个“和平”,只限于广东这一块儿。

这一年(1841年),北京和伦敦方面,都对自己派在前线的代表不满意,觉得他们在“广州谈判”中对敌人让步太多。于是,两边都换人了。就在奕山取代琦善后没几个月,8月初,英国那边也用一个更强硬、更忠于巴麦尊的璞鼎查,换掉了相对温和(或者说更务实)的义律。

8月下旬,新上任的璞鼎查,按照巴麦尊的指示,集结兵力,准备第二次北上。他的目标很明确:打到道光皇帝承认为止,让他认清现实,乖乖接受巴麦尊开出的所有条件。

璞鼎查北上的第一个目标,就是厦门。守在那里的,是时任闽浙总督颜伯焘,这也是个强硬派。

之前那个闽浙总督邓廷桢,因为“禁烟不力”惹出麻烦,在1840年9月和林则徐一起被皇帝革了职。颜伯焘是从云南巡抚任上调过来的。他很清楚,英军第一次北上天津时,第一仗就是在厦门打的,加上广东那边又传来风声,说英国人想把厦门开辟成通商口岸,所以颜伯焘判断,英国人要是再北上,厦门肯定是个重点目标。

颜伯焘是1841年3月2日到的厦门。这个时间点很关键,当时英军还在珠江口跟清军拉锯,璞鼎查还在来中国的路上。也就是说,颜伯焘有好几个月的时间可以安安心心搞海防。他也确实这么干了。

颜伯焘这人,对洋人一向没什么好脸色,之前还弹劾过对英国人比较“友善”的伊里布。到了厦门,他憋着一股劲儿,要给“英夷”一个狠狠的教训。于是,在厦门岛掀起了一场声势浩大的海防工程建设运动。

邓廷桢在的时候,用沙袋修过一些临时炮台。颜伯焘根本瞧不上这些玩意儿,大手一挥,全拆了重建!他看闽南这地方盛产花岗岩,就下令就地取材,在厦门岛南岸,沿着海岸线修筑了一条长达1.6公里的花岗岩石壁,差不多每隔16米就安一门炮。为了形成交叉火力,他又在对面的鼓浪屿和附近的屿仔尾岛上也加修了好几座炮台。三处加起来,总共安了279门大炮,火力网看起来是相当密集。

搞完这些,颜伯焘信心满满,觉得自己的这条“海上长城”固若金汤,英国人来了准得碰一鼻子灰。

1841年8月25日晚上,英国舰队抵达厦门外海。第二天下午,他们沿着南水道发动了进攻。

然而,现实再次打脸。英国人的坚船利炮威力太大了。不到一个半小时,鼓浪屿和屿仔尾岛上的清军炮台就基本瘫痪了。唯一让颜伯焘稍微“欣慰”点的是,他花大价钱修的那道石壁防线确实硬,硬是扛住了英国舰队的持续炮轰,一度让英军的正面进攻没什么效果。一个亲历此战的英国人后来回忆说:“虽然有两艘各装74门炮的战舰对着那炮台轰了足足两个小时,但没什么用,没打哑他们一门炮。我们的士兵冲进炮台后,发现里面被打死的士兵也很少。”

可惜,英国陆军不跟你硬碰硬,人家选择了从侧后方登陆,绕到了石壁后面。这座用花岗岩打造的“海上长城”,最终还是失守了。颜伯焘亲眼看着这一切,战前的自信瞬间灰飞烟灭,慌忙乘船逃离了厦门岛。

厦门丢了,颜伯焘事后赶紧写奏折“甩锅”。他跟皇帝报告说,自己“亲自督战,奋力抵抗,开炮打沉了敌人火轮船一只,兵船五只。但敌人一边回炮,一边像潮水一样冲上来。那天又刮大南风,敌船占了上风,我们的士兵被硝烟熏得睁不开眼,所以厦门才失守了”。意思就是:我尽力了,奈何天公不作美,风向不对!在推卸责任的同时,还不忘给自己脸上贴金,无中生有地编造战功,试图把自己摘干净。

厦门的失守让道光很郁闷,但也并非全无收获。至少,他从颜伯焘的奏折里get到了一个新信息:哦?原来英国人也挺擅长陆战啊!于是,道光赶紧下旨提醒各地的督抚大员们:“这帮蛮夷非常凶悍,行踪诡秘。以前大家都说他们只擅长水战,要是引诱他们上岸,就没什么能耐了。所以大家就觉得,只要把海口守严实就行,不用考虑陆地上的战斗。可这次福建厦门这一仗,英国人竟然敢登陆抢占炮台,杀伤我们的官兵……所以,各地都要好好想想,岸上怎么布兵接应?敌人要是登岸了,怎么从四面八方包围剿杀?都要仔细谋划,有备无患。”

道光的这个“新发现”和警示,后知后觉。而且,就算这道旨意通过驿站快马加鞭送到那些还没经历战火的前线官员手里,等他们消化理解,再调整战术部署,也已经来不及了。帝国的反应速度,远远跟不上战争的节奏。

在厦门击败颜伯焘后,璞鼎查继续挥师北上。他的下一个对手,是驻守浙江的两江总督裕谦。这又是一位和颜伯焘脾气相似的强硬派。

定海,这个在1840年7月英军第一次北上时就被占领过的地方,后来在广东议和时,被义律自作主张在第二年(1841年)2月底还给了清廷。这一让步让英国外相巴麦尊很不爽,所以璞鼎查接到的命令之一,就是必须重新夺回定海。

对于定海的防务,裕谦还是挺上心的。跟颜伯焘一样,裕谦一上任就开始大搞海防建设。不同的是,定海这地方不像厦门那样盛产花岗岩,裕谦就让人用泥土掺上石灰,在定海县城南边的海岸线上,夯筑了一道长约4.8公里的土城墙,上面安了80门炮。此外,他还让人修复了定海县城的城墙,设了40门炮,又在城东边的东岳山上修了个镇远炮台,配了15门炮。他还把定海的守军从原来的3000人增加到了5600人。做完这些,裕谦也觉得自己这防御够可以了,放出话来:“那帮逆夷要是敢开到我们口岸附近,或者冒险登陆,保管让他们有来无回,片帆不得返!”

然而,真正见识过英军厉害的林则徐,却给他泼了盆冷水。据说,林则徐当时正好被“发配”到浙江,协助裕谦。他巡查定海防务后,多次跟裕谦说:“定海这个岛孤零零地悬在海上,以前朝廷都放弃过的地方,把重兵和好将领放在这绝地死守,不是好办法。不如把兵力撤到内陆,守住要害门户。”

林则徐的担心,不是没有道理。他能说这话,是裕谦自己请来的。裕谦接任两江总督后,就向道光要来了已经被革职的林则徐当“顾问”,这才有了两人一起视察定海防务的事。

可惜,裕谦没听进去。林则徐的担心,最终变成了现实。

1841年9月26日,英国舰队陆续抵达定海。接下来的五天里,他们一直在对定海进行侦察。光是这侦察活动,英军舰船来来往往,就把清军折腾得够呛,神经高度紧张,疲惫不堪。仗还没正式开打呢,粉饰过的“捷报”就已经发往北京了,期间发生的一些小规模冲突,在给皇帝的奏报里都变成了“击杀夷匪无数”。

等到10月1日,正式开打的那一天,谎言的回旋镖狠狠地砸中了清军自己——他们口中那个“英夷大败”的剧本,主角竟然变成了他们自己。英国陆军在海军炮火的掩护下,势如破竹,杀得清军溃不成军,很快就再次夺占了定海。

定海又丢了,裕谦给皇帝的奏报依旧是避重就轻,强调客观困难:“敌人分三路进攻,我们前队的士兵都牺牲了,后面的顶上继续打,抬炮都打得发红没法装填了,还在拼命轰击。总兵他们苦战了六天六夜,连打了好几个胜仗。可没办法啊,接连几天刮大风,浪也大,敌人的船堵在外面,我们增援的部队过不去,兵力实在顶不住了……所以定海才失守。” 总之就是一句话:我打得很英勇,也赢了好几仗,最后输了主要是天气不好,援军来不了,不是我的错。

十天后,10月10日,几乎是复制粘贴,防御战术毫无新意的镇海也失守了。这下,连失两城的裕谦,想起了自己战前放出的那些狠话,羞愤难当,选择了投水自尽。主帅一死,浙江提督余步云也慌了神,连宁波城都不要了,直接开溜。浙东三座重镇,就这样全部落入了英军之手。

裕谦殉国,英军的战力终于让道光皇帝感到了切实的担忧。但他表面上还得强装镇定,又派出了自己的侄子奕经,封为“扬威将军”,统领从各省抽调的1.2万援军,开赴浙江,要“征讨逆夷,收复失地”。

对于皇帝的这个任命,奕经心里其实也没多少底。史书记载他“或战或抚,游移两可”,心里一直拿不定主意。大军走到苏州后,他硬是找各种借口,在那儿待了足足两个月。当时,浙江巡抚刘韵珂急得不行,生怕英军继续往里打,把战火烧到他坐镇的杭州,隔三差五就派人催这位大将军赶紧进军。

奕经的对策就一个字:拖。理由嘛,现成的:奉调来支援的四川、陕西的精锐部队还没到齐呢!

拖延终究解决不了问题。实在拖不下去了,奕经又开始寄希望于神佛保佑。据说,1842年2月10日,也就是正月初一那天,奕经跑到杭州西湖边的关帝庙求了个签,得了个上上签,签文说:“不遇虎头人一唤,全家谁保汝平安。” 奕经一看,恍然大悟:这是让我“以虎制羊(洋)”啊!洋人就是“羊”,羊碰到老虎那还不是死路一条?这么一想,这位清军统帅竟然信心大增起来。

他还特意挑了个良辰吉日:道光二十二年正月二十九日四更(也就是1842年3月10日凌晨3点到5点)。为啥挑这个时间?因为按照农历干支纪法,这个时间点正好是“四寅”相会——壬寅年、壬寅月、戊寅日、甲寅时。而在传统文化里,“寅”对应的生肖就是虎。

更巧的是,就在这时,一支头戴虎皮帽的四川援军正好赶到。这简直是天意啊!奕经兴奋得不行,宣称:“建功立业就在此时!”

3月6日,奕经把他这份充满玄学的“四寅佳期,五虎制敌”作战计划上报给道光。道光帝看了也挺高兴,充满期待地批了一句:“看你布置得这么周密,仰仗老天爷和祖宗保佑,一定能成此大功!”

四天后,这场被寄予厚望的大反攻,就在奕经选定的“黄道吉日”(3月10日)如期上演了。奕经兵分三路,同时进攻宁波、镇海和定海三地。为了给胜利再加一层“保险”,奕经还特意任命了一个属虎的贵州将领段永福,担任进攻宁波的主将。

然而,结局从一开始就注定了。当天凌晨,摸进宁波城里的清军,在巷战中被打得晕头转向,损失惨重,狼狈逃回。进攻镇海那一路,清军的先头部队因为主力部队在黑夜里迷了路,迟迟不到,结果失去支援,很快就被英军击溃。而进攻定海的那路清军,更是倒霉,行踪早就暴露了,还没靠近目标,就被巡逻的英舰发现,一顿炮火给打散了。

清军恐怕到死都不知道,其实开战时战场形势一度对他们有利——当时英军的三位最高指挥官都不在前线:总司令璞鼎查远在香港,海军和陆军司令则都在定海。可即便如此,清军也没能抓住这稍纵即逝的机会,反而被留守的英军从容应对,成功反击。双方军队的素质和应变能力,高下立判。

不到四个小时,清军对浙东三城的反攻就全线溃败。撤退途中还被英军追着打,损失更重。后人评价这场反攻时,不无痛心地说:“全局损失,军威大挫,亡国之由,基于此役。”清军最后的有组织的反击力量,就这样被近乎儿戏般地葬送了。

在浙东挫败了清军的反攻之后,英军方面是又喜又忧。

喜的是清军的反扑被轻易瓦解,忧的是他们自己也意识到了一个严重问题:远道而来,兵力本就有限,补充兵员远不如清廷方便。现在兵力分散在宁波、镇海、定海三处,既不利于防守,也不利于下一步组织进攻。

于是,海军司令巴加和陆军司令郭富及时调整了策略:放弃宁波,只在镇海城外的招宝山留下少量兵力驻守,主力则集结起来,准备向长江下游、更靠近内陆的地方进军,目标是掐断“中华帝国的主要内陆交通线”——也就是京杭大运河与长江的交汇处。可笑的是,英军的主动撤离,竟然被奕经理解为“计穷智竭”,又写成了“捷报”送给皇帝邀功。

1842年5月,调整部署后的英军舰队北上,抵达乍浦并发起了进攻。和之前的虎门、厦门、定海这些重点设防的海防要塞相比,乍浦城的防御可以说相当薄弱。英军原以为这会是一场轻松的战斗,没想到的,却在这里付出了自1840年开战以来最惨重的伤亡代价——9人战死,55人负伤,还有一名陆军中校被打死。造成这些损失的,主要是常年驻防在乍浦的八旗官兵。这些世代居住于此的旗兵,眼看家园被侵犯,爆发出了惊人的勇气,为了保卫家人和祖坟,与英军展开了殊死抵抗,给英军制造了相当大的麻烦。

然而,勇气和决心,终究没能改变乍浦沦陷的命运。

战后,关于乍浦城破后的惨状,中英双方的记述有所不同。英方的记录说,城破之后,乍浦居民出现了大规模的自杀现象——“妇女们杀死她们的孩子,先把他们扔进井里淹死,然后自己也跳下去;丈夫们勒死或毒死他们的妻子,然后从容自刎”。而乍浦本地人沈筠在《壬寅乍浦殉难录》一书中则记载,英军破城后纪律极差,到处抢劫百姓财物,奸淫妇女。

小小的乍浦只是个跳板,并非英军的最终目标。他们继续沿江而上。陆军和海军协同配合,于6月16日攻占了长江口的重镇吴淞。这一仗,江南提督陈化成力战殉国,新上任的两江总督牛鉴被打得弃军逃跑。随后,英军占领了上海。

就在攻占吴淞的当天,英国远征军总司令璞鼎查也从香港赶到了长江口,与部下会合。他们的兵锋,已经直指南京——当时清廷在南方最重要的城市。不过在此之前,他们需要先拔掉南京的门户——镇江。

负责镇江防务的将领叫海龄,这是个颇具争议的人物。

7月中旬,两江总督牛鉴听说英军要打过来了,吓得赶紧从镇江逃往南京,把镇江的指挥权丢给了海龄。面对气势汹汹的英军,海龄倒是显得很“自信”,他贴出告示安抚城中百姓:“我已经有了克敌制胜的妙计,你们老百姓不要惊慌,也不要乱跑!” 这一纸安民告示,反而让许多镇江百姓错失了逃生的机会。

更让人匪夷所思的是,海龄在加强城防上似乎没花多少心思,反而把主要精力用在了抓所谓的“汉奸”上。史书记载,他“除了在城门上加了几门炮朝外,整天就在城里抓过路的人当汉奸”。“经常有妇女小孩看见旗兵吓得跑,旗兵就追上去杀了”,然后拿着人头去海龄那里报功领赏。这种不分青红皂白的滥捕滥杀,给城内百姓带来的恐惧,恐怕不亚于城外的英军。此外,被派到城外去壮声势、实际上没什么战斗力的清军,也因为伙食太差而怨声载道,差点哗变,甚至有人公开嚷嚷:“不如开炮打进城去,把那个都统(海龄)抓来生吃了!”

在这种混乱局面下,当英军真的打过来时,镇江外围的清军几乎是一触即溃,作鸟兽散。这对海龄来说无疑是雪上加霜。但城内,还有一支和他一样驻防在此的八旗兵。他们的家族大多已经在镇江生活了近两百年,这里就是他们的家。为了保护城里的家产和亲人,这些八旗兵在与英军的巷战中,同样表现得异常悍勇。

当然,结果还是一样。镇江,只不过是乍浦命运的重演。7月21日,镇江失守。南京城彻底暴露在英军的炮口之下,危在旦夕。

吴淞和镇江的惨败,彻底击垮了牛鉴等清朝官员的抵抗意志。他们不断上书皇帝,请求赶快议和。

当英军占领了长江与京杭大运河交汇点的镇江,就等于掐住了清朝漕运的咽喉,经济命脉被牢牢掌握在对方手里。在一连串如同降维打击般的军事失败面前,“天朝上国”的架子终于撑不住了。道光皇帝,也不得不低下那颗曾经高傲的头颅,选择妥协。

1842年8月29日,南京下关江面上,停泊的英舰“皋华丽号”上,钦差大臣耆英等人,在沉重而屈辱的气氛中,在那份改变了中国历史走向的条约上,盖上了印章。《南京条约》签订,鸦片战争以清朝的完败而告终。

第二年,清廷又被迫与英国签订了《虎门条约》,作为《南京条约》的补充,进一步出让了治外法权等主权。天朝,真的崩溃了。

回看这场持续了两年多的战争,清军的表现,用“一触即溃”来形容,恐怕不算过分。这迅速溃败的背后,原因错综复杂,绝非一两句话能说清。但有个现象特别扎眼:军事上越是无能,官场上的谎言就越是无耻。与战场上的节节败退形成巨大反差的,是那些粉饰太平、虚报战功的“捷报”竟然能堂而皇之地从各地前线发出,层层上报,最终蒙蔽了紫禁城里的最高统治者,也麻痹了整个帝国。

仅仅从军事层面来看,清军面对英军,确实是在承受一场代差巨大的降维打击。

贯穿整场战争,清军始终被一个极其滑稽却又根深蒂固的战术误判所困扰,那就是——“英军不善陆战”。

即便是被后世誉为“开眼看世界第一人”的林则徐,在当时也未能免俗。受限于那个时代对外部世界的认知水平,他也曾对英军做出过错误的判断。1839年,林则徐在给道光的奏折里就写道:“夷兵除了枪炮厉害之外,白刃格斗、步兵队列这些都不行,而且他们腿脚都用布裹着,绑得紧紧的,弯曲伸展都不方便。”

这种今天看来荒诞不经的观点,在当时的清廷上下竟然得到了广泛认同,其中就包括后来接任两江总督、以强硬著称的裕谦。

裕谦在定海布防时,之所以把防御重点死死放在靠近城南那一小片滨海区域,而几乎放弃了舟山本岛的大部分地区,就是因为他觉得那些地方地势起伏不平,正好是“我大清步兵最能发挥优势的地方”。在他想来,擅长海战的英国人,总不至于傻到用自己的短处来碰清军的长处吧?然而,事实恰恰相反,英军能迅速攻占定海的关键,正是被裕谦所轻视、认为“不善陆战”的英国陆军部队。

道光皇帝起初对此也深信不疑,直到1841年8月收到颜伯焘关于厦门失守的奏报后,才猛然惊醒,意识到这个判断错了。可惜,为时已晚。

迷信“英军不善陆战”的代价是惨痛的。整个鸦片战争期间,清军的海防工事大多只考虑了用炮火对付海上的舰船,普遍缺乏对付敌人登陆作战的纵深防御和准备。从战术角度看,英军对清军的进攻模式其实并没什么特别高明之处,无非就是老一套:军舰正面炮火压制,陆军侧翼迂回登陆包抄。可就是这简单的战术,从广州到镇江,英军屡试不爽,清军几乎是每次都吃同样的亏。

武器装备上的代差,更是清军惨败的硬伤。

自从明末清初之后,清军的火器发展基本上就陷入了停滞状态。士兵们手里拿的主要还是“兵丁鸟枪”,这玩意儿实际上是仿制几百年前葡萄牙火绳枪的产物,点火得靠那根火绳,受天气潮湿影响很大,操作繁琐,射速慢,射程近,精度差。而同时期的英军呢,从1800年左右就开始逐步换装前膛滑膛的燧发枪和后来的击发枪了,无论是在射速、射程、可靠性还是受天气影响程度上,都远远优于清军的鸟枪。

再说大炮。按理说,在近代战争中,岸防炮对舰炮通常是有优势的。但在鸦片战争中,清军岸防炮的表现却完全颠覆了这条“定律”。

清军的岸防炮,很多都是几十年前甚至上百年前留下来的“老古董”。就像前面提到的,1840年7月第一次定海之战,英军缴获的那门刻着1601年字样的炮,简直是文物级别的。加上平时管理和保养极差,这些库存火炮的性能早就大打折扣了。

就算是新造的大炮,问题也一大堆。由于冶铁技术和铸造工艺(还在用落后的泥模铸造法)都跟不上时代,造出来的炮合格率很低。1835年,关天培为虎门要塞订购了40门新炮,试射的时候竟然当场炸了10门,还炸死炸伤了两个士兵!检查发现,炸膛的炮“碎铁渣滓太多,炮膛里面高低不平,还有很多砂眼”,其中一个砂眼甚至“大到能装四碗水”。为了防止炸膛,唯一的办法就是把炮管造得特别厚,同时减少火药的装填量。这么一来一回,清军的大炮就变得异常笨重,威力却大大缩水。

更要命的是,清军的岸防炮大多缺少能够方便调整射击方向和角度的炮架,基本是固定死的,瞄准全靠缘分。火药的配方也还停留在“硝八硫一炭一”的老经验上,质量堪忧。1841年1月大角沙角之战后,英军清理缴获的清军火药库时,曾不无嘲讽地记录:“里面存着几千磅粗火药,装在木桶或泥罐里,我们全都扔海里了。因为虽然中国火药的成分跟我们差不多,但做得实在太粗劣了。” 炮架不行,火药不行,导致1841年9月第二次定海之战时,英军描述他们的对手“用劣质的侧舷炮开火,炮既不能抬高打,也不能压低打,而且因为火药太差,根本没对我们造成任何伤害”。

兵力方面,清朝虽然号称常年维持着八十万大军,但在鸦片战争中却完全发挥不出“人海战术”的优势。因为在清朝立国的两百多年里,这支军队的主要任务,早就从对外征战变成了对内维稳——镇压各种反清活动、民变、匪患。它的职能,更像是一支遍布全国的武装警察部队。把这八十万军队撒在广袤的国土上,分到每个具体地点的兵力就非常薄弱了。再加上长途调兵需要耗费大量的时间和金钱,这对于自我标榜“节俭”的道光皇帝来说,是很难接受的。所以,即便是像后来的广州之战和浙江大反攻这样规模相对较大的战役,清廷实际投入的援军也就各自一万多人而已(广州奕山得到1.7万人,浙东奕经得到1.2万人),在局部战场上,清军甚至常常是以少打多。

清军内部的种种弊病,远不止这些:军纪涣散、训练废弛、将领无能、士兵惜命、贪污腐败、指挥混乱……乱象丛生,不胜枚举。难怪连林则徐这样力图有所作为的能臣,在被福建汀漳龙道张集馨问及如何“整顿军务”时,也只能无奈地摇头叹息:“就算是诸葛亮来了,恐怕也只能束手无策。”

就在清朝的军事机器锈迹斑斑、因循守旧的时候,它的对手英国,却早已搭上了工业革命和近代军事变革的快车。当这两种处于不同时代的力量猛烈碰撞时,胜负其实早已注定。

然而,令人扼腕的是,经历了这样一场刻骨铭心的降维打击之后,清廷除了被迫履行那些屈辱的条约外,在接下来的十多年里,对于军事体制和武器装备的改革,反应迟钝,动作寥寥。仿佛雨过天晴,伤痛便可遗忘。

这该死的平静,这忘却了忧患与耻辱的平静,如同死水微澜。一场新的、更大的外患,已在悄然酝酿。天朝的崩溃,还远未结束。