古代战车的三千年,商周靠它称霸,秦汉用它挨打,明朝拿它翻盘

中国古代最早的战车可以追溯到先秦时期,早在记载夏代的史籍中就已经出现了战车,如《尚书・甘誓》记载:“左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非骑马之正,汝不恭命”。

在那个冷兵器时代,骑兵尚不发达的情况下,战车无疑是战场上的大杀器。在战车处于巅峰时期的春秋战国时期,“千乘之国” 乃至 “万乘之国” 是用战车的数量来形容一个国家的国力强盛程度,由此可见战车的重要地位所在。

中国古代使用战车作战具有悠久的历史,我国发现最早的战车,是在河南安阳殷墟车马坑中发现的商代战车,正是商周时期战车作战的佐证。关于中国古代的车战,记载最多的是在先秦时期,交战双方驾驶战车,使用弓箭、戈矛等冷兵器相互攻击。

例如牧野之战中,“武王戎车三百两,虎贲三百人”。“戎车” 指的就是战车。从考古发现的战车完整的、复杂的结构来看,此时的战车已经非常先进。不仅仅是战车这一用途,还有大量车具用做礼仪之用,用以彰显贵族的身份地位,比如马匹的数量,车辆的形制装饰等。

“车战与骑者,分以为三,一在于右,一在于左,一在于后,易则多其车,险则多其骑,厄则多其弩”。作为车步配合的早期战术,凭借士兵手拿各类武器配合作战,根据不同情况增加弩箭或者马匹。

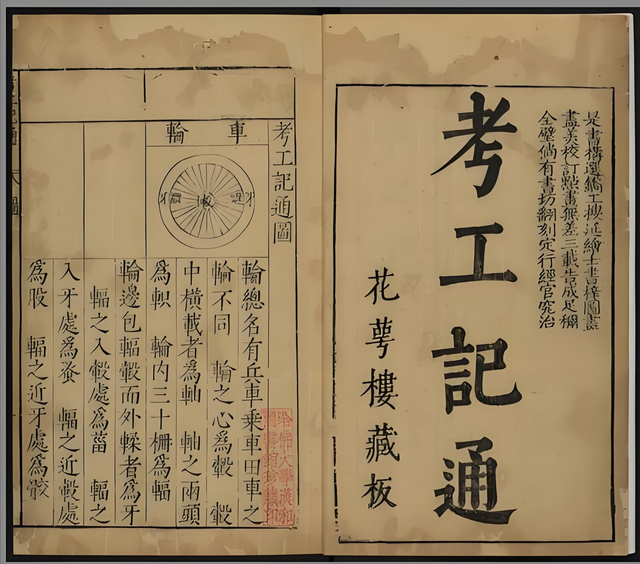

《考工记》中记载多种战车配备使用的武器,如戈、戟、酋戈、夷矛等,显而易见,戈当时最方便使用的,可以刺、钩、劈砍多种操作方式。

《尉缭子・制谈》讲 “古者士有什伍,车有偏列”。二十五辆战车称为偏,五偏为一列。

这就构成了先秦时期的战车基本序列,同时战车除了轴轮等部位用金属包裹,其余皆为木质,金属占比过大会让战车难以移动。

据《周礼》:"轮人为轮,斩三材,必以其时。三材既具,巧者和之"。我们可以看出,不同材质的原料适合制作战车的哪个部位,或是要用有弹性的木头,或是金属等,这也就构成了古代战车最基本的形制。

春秋时期的战争属于争霸性质,或者说属于君子之争,目的只是为了显示自己的霸主地位或者取胜,并不会赶尽杀绝。

但是到了战国时期,礼崩乐坏,君子之争慢慢不复存在,争霸战争开始变成兼并战争,为了防止战败方积蓄力量卷土重来,胜者会追击杀伤敌军,掠夺对方的土地和人口。

如此,笨重的战车就不再适合当时的战场环境,胜者方战车没有追击能力,败者则只能丢弃战车,各类阴谋的使用使得战车的阵型来不及摆开对方可能就已攻过来。

春秋晚期起,步兵重新崛起,车兵的位置相对降低,战车就仅仅成为步、车、骑协同作战中的一部分,并且实际发挥的作用可能还不如步兵和骑兵,仅仅是作为一个可以移动的盾牌来使用。

战场的更改,骑兵步兵作战方式的变化,战略战术的更改,各种新式武器的出现,都加剧了战车的衰落。

由于战车自身的局限性,战车只适合平原作战,在山地丘陵等不方便移动的地形中,战车只能停在原地作为阻挡敌方弓箭的巨型木盾。

先秦时期的战争是讲究礼让和仁爱的君子之战,战前要等双方摆好阵势,胜利者不能追赶已经溃败的敌人太远,这也契合了当时在广阔平原的方阵作战,战车能摆开发挥作用,双方对向冲锋厮杀,这是先秦时期战车的特点和作战原则。

但是等到了春秋战国时代,礼崩乐坏,兼并战争目的开始变成消灭对方的有生力量,很多战术讲究靠奇袭克敌制胜,各类阴谋战术开始出现在战场上,对排兵布阵时间和地形要求较为严苛的战车慢慢不适应作战形式的变化,步兵作用开始变大,骑兵则逐渐成为了战斗力最强的兵种。

肉体凡胎的步兵在部分情况下还是不如战车,例如由战马带动的战车,冲锋能力更是远胜于步兵,如果是战车向步兵冲锋,不避让的情况下步兵无疑会损失惨重,一旦避让则会破坏阵型。这就使得步兵没有办法完全取代战车作战,仍然有相当一部分战车活跃在战场上。

但是就当时北方少数民族而言,广阔的草原加上游牧为主的生活方式,使得他们并不缺少战马,所以组建了强大的骑兵队伍,机动力强,灵活性高,与战车相比几乎不受地形限制。

中原地区也开始效仿骑兵的组建,首先的开拓事件就是赵武灵王的胡服骑射,骑兵的组建大大打击了战车这种传统作战方式,其他国家见识到这一转变带来的巨大战斗力加成也开始组建自己的骑兵队伍。

虽然战车笨重,但是具有强大的防御力,可以当做可移动的盾牌来放在阵前用来抵挡骑兵的冲锋,等对方骑兵第一波冲锋后气势开始衰退,再动用己方骑兵和步兵配合发起反冲锋,三者相互配合各自发挥优势方能取得战争的胜利。

这一点在宋代的《武经总要》中也有相关记载,即车战 “以车御侮,以骑逐利”。

等到了秦代,迫于北方草原游牧民族的入侵压力,骑兵的规模力量急需发展壮大,尽管骑兵已经登上历史舞台,但是在秦始皇兵马俑仍然出土大量战车,秦始皇兵马俑坑的布列情况是:车兵、骑兵、步兵分别编组,协同作战。

尤其是秦始皇陵二号坑中包含有一个较大规模的战车方阵,战车部队作为一支独立的兵种,仍具有相当的规模。可见战车在秦朝仍然是存在的。

根据秦始皇陵的考古发掘报告来看,战车方阵保卫指挥车而成阵,多为军士俑,极少数为将军俑。且兵器多为弓弩,仅少数有剑之类的短兵器和戈之类的长兵器,这些说明在秦代战车在战场上仍有一定的发挥空间。

西汉末年,夏侯婴利用战车的击败了秦将李由。再如卫青率大军出征时同样采取武刚车自环为营的手段来抵挡敌军,取得了战争的胜利。这也恰恰佐证了战车在面对骑兵的时候,笨重的体型无法与骑兵对决,但是防御骑兵的冲锋却没有任何问题,只需要防止骑兵游走用弓箭杀伤战车后的士兵。

缺点是只能拖延敌方进攻,要取胜还是得冲出车营依靠步兵和骑兵与敌方决战,西汉时期,李陵 “以大车为营”, 一边保护了自己,另一边用弓箭杀伤敌人,但是一旦脱离战车的保护,就只能 “士卒中矢伤”。这也佐证了之前所说战车对抗骑兵的劣势所在。

战车的使用各有胜负,虽然还有一定作用,但已不复先秦时期的荣光。战车作为木质的笨重大型工具,在战场上的作用除了后勤运输之外,最大作用的便是作为屏障,因为与春秋战国不同,面对来自草原的游骑,笨重的战车虽然比战马有更大的冲击力,但是灵活性却远远不如,很难正面与草原上灵活的骑兵对抗。

同样,血肉之躯的战马可以对举盾的士兵造成巨大的冲击,但是对于巨大的木制或者包裹金属的战车却很难有作用,在军队扎营休息时,以战车作为屏障是很理想的保护,战车也自此开始慢慢沦为移动盾牌。

汉朝以后,战车的有关记载在史料上逐渐减少。北魏太武帝北伐柔然,配备战车十五万辆,使柔然安居大漠,不敢南进。再到唐高宗时,叛军突厥阿史德温传被裴行俭讨伐。裴行俭就利用粮车作掩护,笨重的粮车牵制了灵活机动的突厥骑兵,大败突厥。

唐天宝十四年,安禄山反叛,杨国忠建议哥舒翰师出关作战。结果安禄山部用火攻其战车,使得哥舒翰大败而归。唐至德二年,史思明攻打太原,镇守将军李光弼仅仅拥军几千人,通过制造摞石车来抵御敌军,通过发射石头杀伤对面士兵,战车再次发挥了巨大的作用。

唐肃宗时,通过史料上案例的启发,房琯用战车来战斗,用牛车搭配步兵、骑兵战斗。但是由于拉车的牛受惊,加上敌军火攻,使得唐军大败。由于当时还没有大规模的火器使用,所以一般都是将尖刺或者刀刃装备到战车之前用于杀伤敌军。

不过,秦汉以下使用车辆作战,也存在失败的前例,《武经总要》接着提到:“惟唐房管击安禄山,用春秋车战之法,以车二千乘,夹以马步,贼顺风扬尘鼓噪,牛皆震骇,因缚刍纵火焚之,人畜挠败,管遂遁走,此亦古今殊时,而用有利害也。”

不难看出,该失败案例的记载中主要认为房管是仿效 “春秋车战之法”, 以两千辆战车为主力,对安禄山的部队发动攻击,但惨遭挫败,解释其原因时则用到了 “古今殊时”。

在后面的宋代朝堂之上讨论 “以车制骑” 战术也有部分考虑到宋代的现实情况,也暗自契合了南宋提出的战车防守战术,毕竟用笨重但是战车对战骑兵确实很难取得成功,反而用做防守更适合南宋朝堂上大部分人的思想。

在文献中找到使用战车的实例并不少,但是先秦时代之后战车的作战地位明显衰落,很少有大胜的情况出现,但是失败的案例并不少见,大多是面对骑兵或者火攻导致的失败,较为出彩的应用案例也是战车作为防御工事出现。

我们也可以得出结论,战车从战国之后仍然在使用,只不过由于战车应用上的时代局限性,已不能像先秦时代那样在战场上的发挥作用,逐渐的被步兵和骑兵所取代,特别是灵活机动的骑兵以及具有巨大冲击力的重骑兵,战车的作战能力只剩下了防御一途。

宋代之前的战车由于时代的限制,往往与当时的时代特征具有鲜明的联系,例如讲究礼仪的春秋时代,等后来礼崩乐坏之后,战车的作战也开始发生了变化,不再适应瞬息万变的恶劣战场环境。

同时伴随着草原上崛起的少数民族开始将铁蹄踏入广袤的中原大地,给传统的农耕文明造成了极大的冲击,为了维护自己的统治地位,也开始效仿建设自己的骑兵队伍,并且发挥新意,把步兵骑兵和战车有机的结合起来,这样的合成兵种作战才能发挥最大的战斗力。

但由于地形、技术、经济、马政等的影响,战车的历史地位还是不断下降,直至消失在史料中。等到了宋代,火器的出现为战车的再次利用提供了一定机会,面对草原民族的骑兵猛烈攻势,早已不被人们所重视的战车也借此得以重新出现在朝堂的话题之上。

文|萌眼探世界

编辑|萌眼探世界