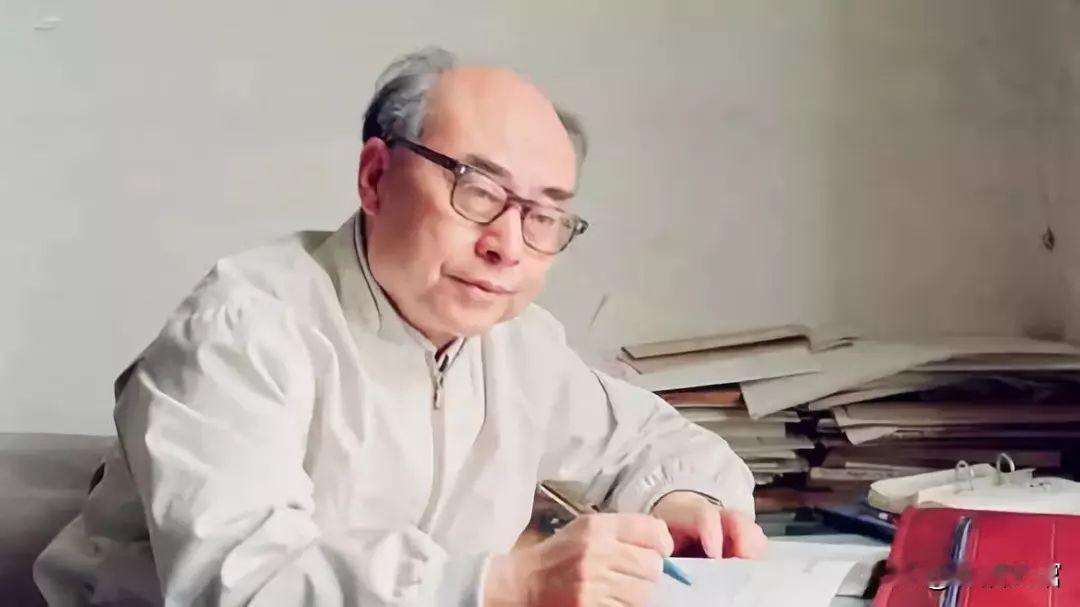

1967年,中国氢弹爆炸成功的消息传到美国,美国中情局就立马开始调查氢弹技术泄密事件?20年后,美国人才知道一个从没留过学的国产土专家,吊打了美苏的科学家,研制出中国特有的“于敏构型”氢弹。 (本文所有内容皆有官方可靠信息来源,具体资料赘述在文章结尾) 在上世纪六十年代的中国,一枚划时代的氢弹在西北部的罗布泊地区成功引爆,这标志着中国正式跻身世界核武器强国之列,这一具有里程碑意义的成就不仅让中国人民自豪欣慰,同时也引起了全球的震惊和关注。 在氢弹研发的背后,有一位默默无闻的科学家功不可没,他就是被誉为"氢弹之父"的于敏,于敏出生于动荡的战争年代,从小就展现出了过人的智慧和对知识的渴求,北京大学理学院的求学经历让他对物理学产生了浓厚的兴趣,他在这一领域的天赋逐渐绽放,成为学院的佼佼者。 1951年,于敏以优异的成绩加入中国科学院,在接下来的九年间,他在科研领域不断取得重大突破,成就斐然,甚至引起了一些国外机构的觊觎,1960年,肩负起国家重任,于敏开始领衔氢弹项目的研发工作。 在那个特殊的时代背景下,于敏和他的团队面临了巨大的挑战,他们不仅要克服物质条件的匮乏,还要应对国际形势的压力和技术的封锁,然而,正是这种艰苦的环境激发了他们的创新精神,使他们更加坚定了为国家争光的决心。 在研发过程中,于敏提出了许多富有创造性的理论设想,并亲自带领团队进行了大量的实验验证,他们通过无数次的数据分析和计算,最终找到了氢弹设计的关键所在。 经过无数次的失败和尝试,他们终于在罗布泊成功地引爆了第一枚氢弹,实现了中国的核力量的重大飞跃,这一成就不仅提升了中国的国际地位,也使得于敏成为了中国科学界的一面旗帜。 他的贡献被载入史册,他的名字永远镌刻在中国人民的心中,而他本人,却始终保持着谦逊和低调,始终坚守在自己的科研岗位上,继续为国家的发展贡献自己的力量。 当时的中国在核武器领域几乎是一片空白,面临着重重困难和挑战,在那个特殊的年代,由于国际形势的紧张和国内条件的限制,中国的科学家们没有现成的技术可以借鉴,也没有先进的设备可以使用。 计算资源的匮乏更是让研发团队陷入了被动,他们只能依赖着人工计算的方式缓慢推进,然而,这并没有阻止他们前进的脚步,在这个关键时刻,于敏和他的团队站了出来。 他们没有因为困难而退缩,反而更加坚定了信念,决心要突破这个难关,于敏凭借着自己扎实的理论功底和顽强的毅力,带领着团队在一片未知的领域中摸索前行,他们夜以继日地进行研究,不断地尝试和失败,终于在理论和实践上取得了突破性的进展。 在这个过程中,于敏的团队遇到了许多意想不到的困难,他们不仅要面对技术上的难题,还要应对资源短缺、设备老化等问题,但是,他们并没有被这些困难所吓倒,而是凭借着坚定的信念和不懈的努力,一步一步地攻克了这些难题,他们的付出和努力,最终换来了丰硕的成果。 随着原子弹项目的渐入尾声和国家计算机建设的稳步推进,氢弹项目终于有了属于自己的"大脑",借助计算机的强大计算能力,加之之前大量的理论储备,中国第一颗氢弹在短短两年后就成功引爆了。 这一成果的取得,不仅标志着中国在核武器领域的重大突破,也向世界展示了中国科技实力的崛起,虽然于敏为国家作出了如此不平凡的贡献,但出于安全考虑,他的事迹很长一段时间内都被国家严格保密。 直到上世纪八十年代,于敏的名字才逐渐为世人所知,这位未曾出国留学的"土博士",凭借着自己的才华和努力,成为了中国科学事业的领军人物,他的故事,激励着一代又一代的科学家为实现国家的科技强国梦而不懈奋斗。 即便在退隐科研一线后,于敏依旧时刻关注着祖国的科技发展,他多次为国家未来指点迷津,被人们亲切地称为"于老爷爷",于敏的一生可谓是为国家、为人民、为科学事业而奋斗,他的故事见证了中华民族在艰难时期奋发向上的不屈精神。#MCN首发激励计划# 信息来源: [1]环球网——《“氢弹功勋”于敏 获国家最高科技奖》