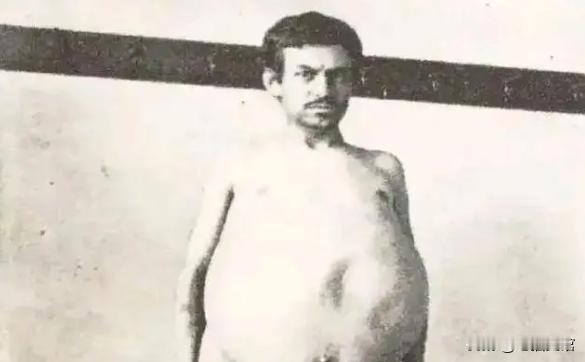

“他是被屎憋死的。”1940年,一美国男人因为三年没有排泄,最终不幸去世,医生检查发现:他体内竟堆积了36斤大便。 (本文所有内容皆有官方可靠信息来源,具体资料赘述在文章结尾) 处于我们科技飞速进步的时代,医疗事业的成就令人瞩目,回溯历史,我们发掘出了许多不为人知的医学故事,展现了人类在抗击疾病的道路上所付出的艰辛与努力。 今天,我们将关注一位名叫约翰的不幸男孩,他生于19世纪初的费城,却不幸患上了罕见的先天性巨结肠症。 先天性巨结肠症,一种在胎儿期形成的病症,使控制结肠运动的神经节细胞发育受阻或不足,因此,患者的结肠比常人更长更粗,蠕动能力也受损,导致人体内废物无法正常排出。 虽然此症早在17世纪已有记载,但直至19世纪末,丹麦医生希尔施普龙才确立了其正式名称,并对其做了详尽的研究。 约翰自幼患有此症,他发现自己的身体出现了许多异常,除长时间的症状困扰外,他也开始频遭腹胀与疼痛的折磨,年轻的约翰承受着难以言表的身体痛苦与心理压力,但他始终保持坚定乐观。 随着时间的推移,约翰的症状日渐加重,十六岁的他已比同龄者高大许多,腹部异常肥胖是疾病最直观的表现之一,每个月仅一次的排便正是病症之一。 为了让约翰摆脱这一困境,家人尝试了各种方法,从草药调理至食疗养生,再到偏方妙招,尽管从未放弃希望,但这些方法仍未能真正改善现状。 那时的医疗条件尚不如今先进,以致医学专家对此束手无策,权衡风险,医生建议采用更为慎重的治疗方式——灌肠以助约翰暂时排毒,然而,灌肠疗法仅能稍解燃眉之急,可能伴随诸多新问题如直肠炎、肠道损伤等。 在此过程中,经历数次灌肠带来的痛苦后,约翰变得愈发坚韧勇敢,面对生活的残酷挑战,他深知只有坚韧不拔才能迎来新生,面对生命的挑战,约翰虽然承受着身心的巨大摧残,但却始终展现出了一颗无比坚忍的心。 令人扼腕的是,约翰并未享受到医学进步的成果,他在1940年因严重的排便困难而不幸离世,在去世后,他的超长结肠被捐赠给了马特博物馆,成为一件珍贵的医学标本,永远展示着约翰的不幸命运。 在那个年代,类似约翰的患者,生活充满了挑战与痛苦,他们需抵抗身体不适,也面临社会对疾病的误解与偏见,幸运的是,随着时间推移,医学技术进步显著,先天性巨结肠症的治疗方法亦大幅改进。 直到现代社会的到来,先进的医疗检测手段才使先天性巨结肠症能够在婴儿期就被发现,更重要的是,现代外科手术已经能够切除患病的结肠段,重建肠道,使患者恢复正常排便能力,彻底摆脱病痛的折磨,避免了过去治疗可能带来的并发症。 今天,每当我们走进医院或是类似的医学博物馆,看到那些过去曾被视为棘手的病症,已经不再是如此艰难应对时,我们应该由衷感谢前人的贡献和医学水平的飞速进步。 约翰的故事提醒我们,要珍惜现代医疗事业带来的福祉,同时也要怀着敬畏之心认识到,人类与疾病的抗争仍将是一个艰辛而漫长的过程。#MCN首发激励计划# 信息来源: [1]凤凰新闻——《第一个被“憋死”的人,3年没上过厕所,肠子重达36斤》 [2]美国马特博物馆

评论列表