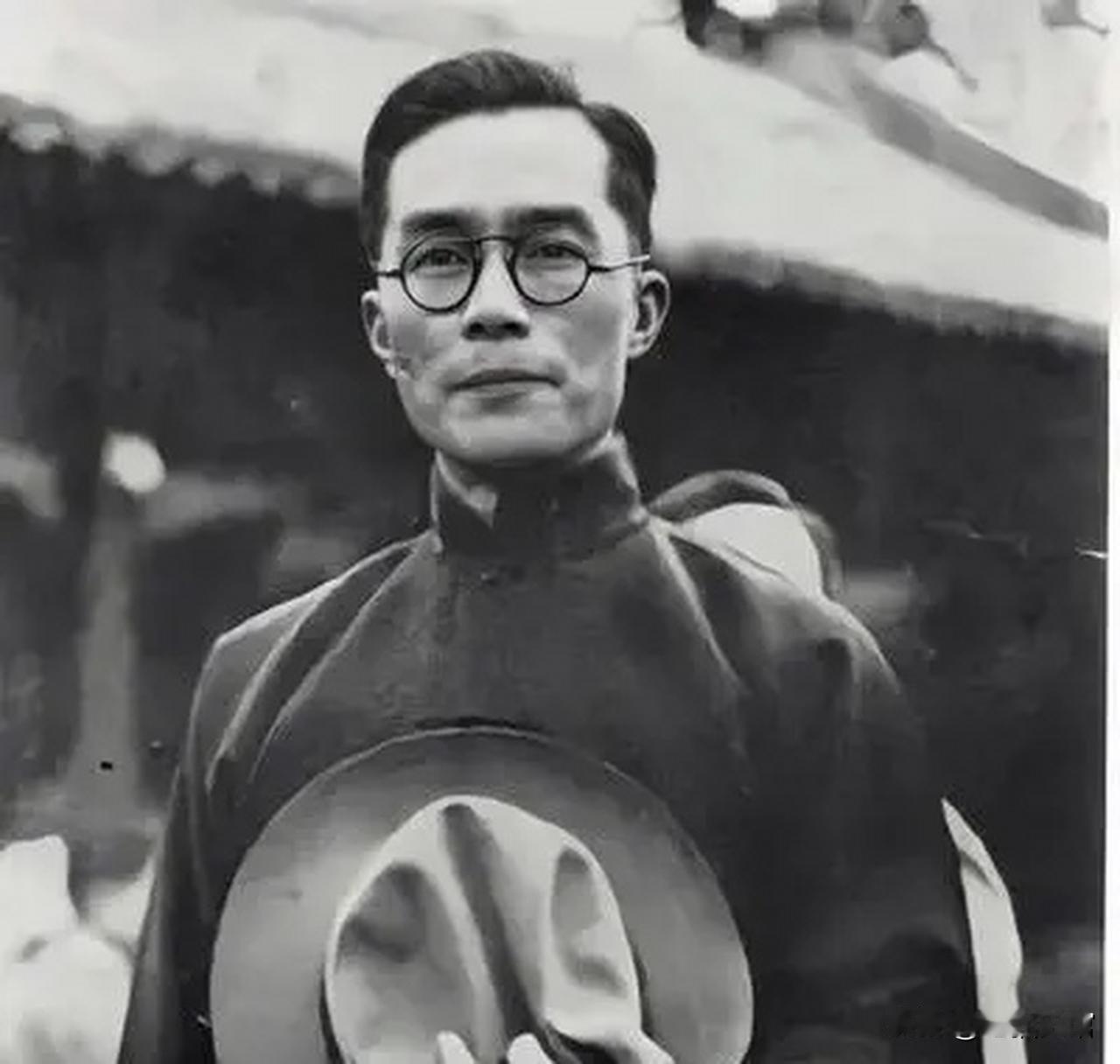

1948年,清华校长梅贻琦不顾众人阻拦执意南渡。6年后,他的儿子却一心返回大陆,临行前梅贻琦握着儿子的手说:“你回去也许会有一番作为,但这就是我们父子最后一次见面了。” (本文所有内容皆有官方可靠信息来源,具体资料赘述在文章结尾) 梅贻琦先生是中国现代史上杰出的教育家、思想家和政治活动家,其生涯横跨晚清和民国两个充满变革的时代,他在美国的留学经历使他吸纳了西方的教育理念,为他日后担当清华大学的领导奠定了深厚的基础。 1915年,梅贻琦学成归来,肩负重任,担任清华大学的校长,实践其教育理想,他以创新勇气和远见卓识,推动了一系列改革,他全面革新了校园行政管理体系,合理分配教学资源,加强了清华的科研实力。 最重要的是,他开创了"任贤为能"的用人风范,打破门户之见,吸引了众多的优秀人才,如华罗庚、沈从文、钱钟书等,他们后来都成为了学术界的翘楚,除了关注人才培养,梅贻琦还致力于校园的文化建设。 他认为,好的大学不仅应培养出色的学生,还要形成良好的学术氛围和社会影响力,因此,他带领清华逐步建立了一套完善的管理机制,实现了民主自治,并鼓励尊重个性和创新思维。 梅贻琦还高度重视提升学生的综合素质,他认为,教育的目的不仅是传授知识,更是培养学生的品质和修养,为此,他在课程设置中广泛推广人文素质教育,让学生接触多元化的知识,拓宽视野,提升综合素质。 正是由于这些深刻的理念和卓越的执行力,梅贻琦赢得了师生们的热烈赞誉,而他自己始终保持谦逊,将自己比作教授的服务员,这样的人格魅力使他备受尊敬,也成为了人们心中的榜样。 日本侵华战争全面爆发时,面对国难当头,身为清华大学校长的梅贻琦决然决策:倾全校之力搬迁至南方,最终,他们在昆明成功创建了西南联大,谱写了一段传奇的历史篇章,在此艰难时期,梅贻琦坚定坚守自己的原则,保护学校的独立自主,力求维持正常的教学质量。 可以说,梅贻琦先生是一位拥有深邃智慧、高尚品质的伟大教育家,他对人才的悉心培养,更在乱世之中坚韧不屈地捍卫着高等学府的精神家园,这些都是他宏大格局和坚定信念的体现,尽管历史已然走过,但他这位伟大人物所树立的光辉典范依旧熠熠生辉,指引着后来者不断进取、不断发展。 不幸的是,战后的动荡局势迫使梅贻琦选择离开祖国,为了保护清华的巨额资金,他一度滞留国外,并在台湾创建了新的清华大学,然而,梅贻琦依旧心系祖国,在异乡他的办学宗旨仍是为中华民族培养优秀人才,他的儿子之所以回到大陆,正是出于对祖国的深厚眷恋。 父子二人的告别场面令人动容:梅贻琦和蔼地对儿子说"你回去也许会有所作为,但这就是我们最后一次相见了"。 晚年的梅贻琦虽然生活窘迫,但他始终保持着高尚的操守,从未动用过任何分文的清华大学资金,即使妻子不得不做些杂务维持生计,梅贻琦也从未亵渎教育事业的神圣。 直至在世的最后一刻,我们仍能在他那里看到一位教育家的风范:那份清楚的基金账目代表了他一生的操守,也昭示了他全身心奉献于教育事业。 梅贻琦虽已离世,但他对中国高等教育发展做出的卓越贡献永垂不朽,他身上体现的教育情怀、民主理念和高洁操守,将永远铭刻在清华大学乃至整个中国教育事业的史册之上,成为后人学习的典范。#MCN首发激励计划# 信息来源: [1]百度百科——梅贻琦 [2]人民政协网——《“寡言君子”梅贻琦》

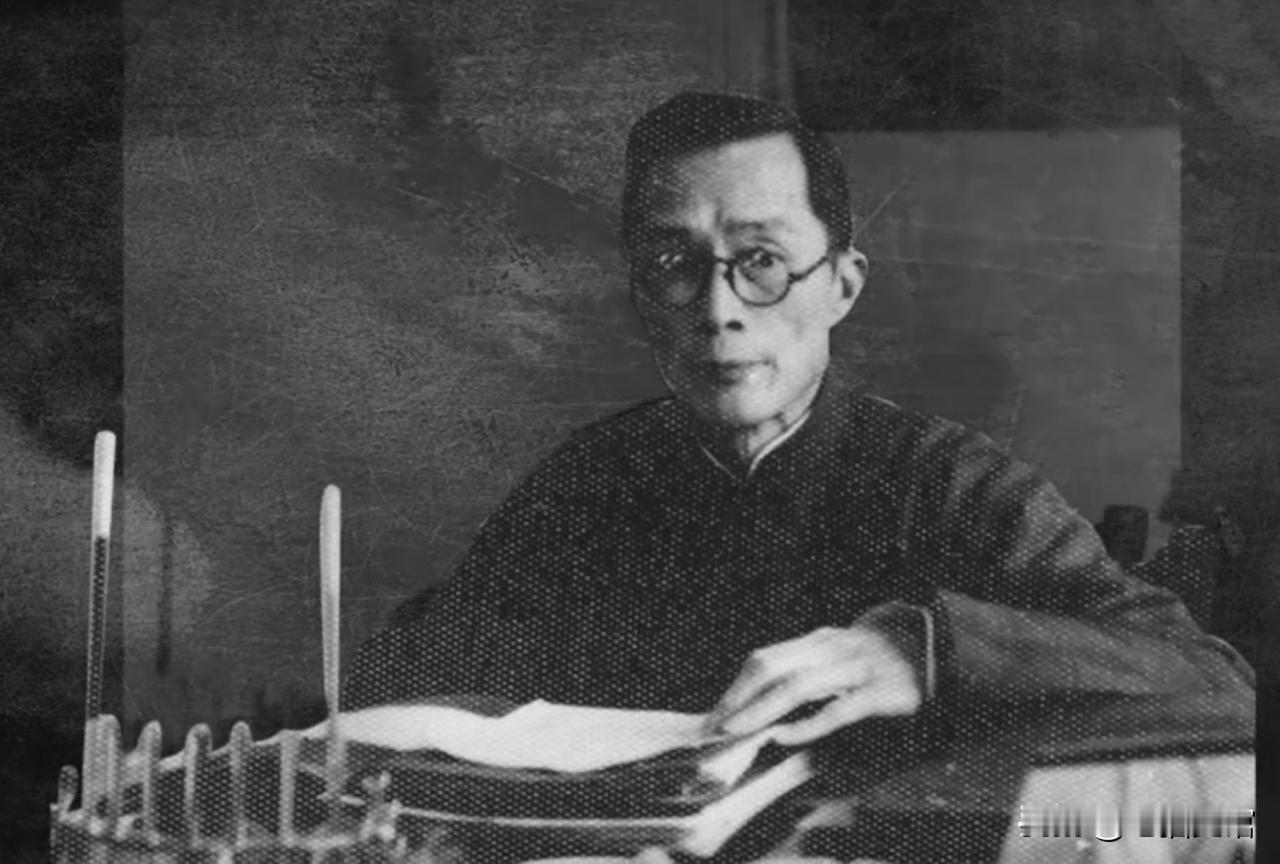

评论列表