75年,鲁迅之子致信毛主席:父亲在他生命的最后一年,总是想念您

【前言】

毛主席一生中有一件始终未能释怀的事。1934年,他对时任中共中央党校副校长的冯雪峰坦言:“‘五四’运动期间我在北京,结识了李大钊、陈独秀、胡适、周作人等新文学界的代表人物,唯独没有机会见到鲁迅。”

【鲁迅致电毛主席、朱德:在你们身上寄托着人类和中国的将来】

1918年初,37岁的鲁迅成为《新青年》的编辑,与李大钊和陈独秀一起负责杂志的编务工作。

1918年5月15日,鲁迅的《狂人日记》在《新青年》杂志首次亮相。这部作品作为中国现代文学史上首部白话文小说,其问世立即在社会各界引发强烈反响。鲁迅凭借这部开创性的小说,迅速跻身于当时最具影响力的文化名人行列,奠定了他在中国现代文学史上的重要地位。

1918年8月,毛主席和一群湖南同乡离开家乡,前往当时众多有志青年梦寐以求的北京。

毛主席在北京暂住时,经杨昌济引荐结识了李大钊。随后,李大钊带毛主席前往鲁迅家中拜访。可惜那天鲁迅正好不在家,两人因此未能见面。

尽管毛泽东和鲁迅从未见过面,但两人其实早就通过不同渠道听说过对方。上世纪20年代,鲁迅曾向茅盾询问毛泽东的情况:“我只知道毛泽东在搞农民运动,没想到他还是个学者,而且已经成家了,不知道他现在多大年纪了?”

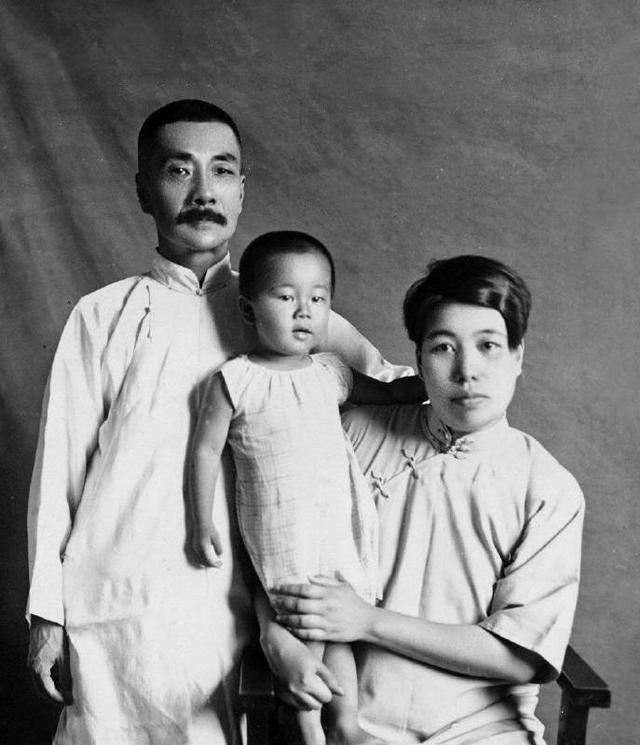

1927年10月,鲁迅带着家人搬到了上海,他们在闸北区的东横浜路景云里安顿下来。

1929年,担任中共中央宣传部部长的李立三对鲁迅高度评价,他深刻认识到鲁迅在国内文坛的重要影响力。基于这一认识,李立三提出与鲁迅合作,共同组建一个推动革命文学发展的组织。

1930年3月,在共产党的积极推动和指导下,鲁迅、冯雪峰、潘汉年、夏衍等文化界人士共同发起成立了中国左翼作家联盟,通常简称为“左联”。

在国民党专制的阴影下,广大民众深感压抑,内心充满苦楚,迫切寻求精神上的寄托与力量。此时,“左联”作家通过他们的作品,发出了民族觉醒的强烈呼声,展现了革命斗争的炽热场景。这些文字如烈火般点燃了无数人的革命激情,促使他们毅然投身革命事业。

1930年,鲁迅因频繁参与社会运动,被国民党政府列入通缉名单,被迫携家人迁居至北四川路194号的拉摩斯公寓。在这处住所,他与红军将领陈赓有过一次秘密的会晤。

1933年初,鲁迅频繁更换笔名,以隐蔽的方式在《申报》副刊《自由谈》上发表文章。他严厉批评国民党政府对日军的妥协和退让,揭露其卖国误国的政策,引发公众对国民党当局的强烈不满。这些文章激怒了国民党当局。

很快,国民党政府找来了他们常用的文化人,这些人通过分析文章的风格和内容,迅速发现了那些笔名背后的人其实就是左翼文化的核心人物鲁迅。一确认这一点,国民党就立即对鲁迅和整个左翼文化阵营展开了打压。

在充满压抑和危险的政治氛围中,鲁迅毫不畏惧地挺身而出,凭借坚定的意志和犀利的文笔,与国民党展开了一场文化上的对抗。在这场斗争中,他以文字为利剑,勇敢地反击文化“围剿”,最终取得了胜利。

作为“左联”的重要成员,冯雪峰不仅与鲁迅建立了深厚的友情,还与毛泽东保持着密切的联系。正是这种双重关系,使冯雪峰成为了连接毛泽东与鲁迅的关键人物,促进了两人之间的相互理解与沟通。

1933年年底,冯雪峰来到江西瑞金,担任中共中央党校的副校长职务。紧接着在1934年年初,毛主席也到达瑞金,为即将举行的第二次全国苏维埃代表大会进行筹备工作。

某日,毛泽东造访冯雪峰的住所。刚一见面,毛泽东便打趣道:“今晚咱们定个规矩:不提红米饭和南瓜,也不聊地主恶霸,咱们只谈鲁迅。”

冯雪峰和毛泽东随即展开了一场轻松的对话。冯雪峰详细向毛泽东介绍了鲁迅的生平事迹,毛泽东全神贯注地倾听,对冯雪峰讲述的内容表现出浓厚的兴趣。

冯雪峰面带笑容地告诉毛主席:“鲁迅曾经读过您写的诗。”听到这句话,毛主席顿时开怀大笑。

1935年,鲁迅因持续对抗国民党及其文化阵营,同时为生活奔波劳累,导致健康状况急剧恶化。他早年患上的肺结核病情突然加剧,身体日渐衰弱。

鲁迅四处求医,可身体状况始终不见起色。只要稍微操劳,就会发出剧烈的咳嗽声。他的肺结核反复发作,病情一天比一天严重。

1935年2月,瞿秋白由于叛徒告密,被国民党当局抓捕。鲁迅得知消息后,立即采取行动,积极联系各方力量,试图通过社会舆论和多方斡旋来解救瞿秋白。然而,尽管他竭尽全力,这些努力最终未能奏效,营救行动以失败告终。

6月,瞿秋白英勇就义后,鲁迅内心深受打击,悲痛欲绝,身心俱疲。然而,凭借顽强的毅力和强烈的责任感,他很快重新振作,不顾自身病痛,着手整理瞿秋白的遗稿,并最终出版了瞿秋白的译作合集《海上述林》。

1935年10月19日,毛泽东带领中央红军成功抵达陕北的吴起镇。当时正在养病的鲁迅听到这个消息后,感到非常振奋。他与茅盾一起,给毛泽东和朱德发了一封充满激情的电报,信中写道:“你们肩负着中国乃至全人类的未来希望。”

1936年初,正值寒冬,鲁迅的健康状况急剧恶化。他不仅承受着肩部和肋骨的剧烈疼痛,还突然出现了严重的呼吸困难。

鲁迅深知自己生命将尽,但他对死亡看得很开,只希望在剩下的日子里尽可能多做些有意义的事。

鲁迅的一生充满了挑战与抗争。他不惧权贵,不贪图名利,度过了无数艰难的日子,经历了无数风雨。他曾被通缉长达七年,这七年里他生活在危险与威胁中。然而,无论环境多么恶劣,鲁迅始终坚定地站在人民一边,关心受苦受难的百姓,担忧国家的内忧外患。他始终是一个勇敢无畏的“斗士”。

1936年,有人写信给鲁迅,批评抗日民族统一战线。鲁迅对此极为愤怒,在6月9日口述了一封回信,请人代笔,严厉驳斥了对方的观点。

你们的所谓“理论”显然比毛泽东先生提出的观点要高明许多,甚至可以说是天壤之别。然而,这种高明虽然值得钦佩,但遗憾的是,它却正中日本侵略者的下怀。这种理论上的优越性,反而成了敌人可以利用的工具,与实际情况格格不入。换句话说,尽管你们的想法看似先进,但它的实际效果却与初衷背道而驰,甚至为侵略者提供了便利。这种理论与现实的脱节,恰恰暴露了其本质上的问题。

1936年10月,鲁迅在生命的最后阶段得知陕北条件艰苦,物资短缺,生活困难。他委托冯雪峰帮忙采购一些必需品送往陕北。冯雪峰后来回忆道:“鲁迅去世前,他留了一些钱在我这里,我用这些钱买了一只很大的金华火腿,送给毛主席。”

可惜天不假年,鲁迅在1936年10月19日清晨5点25分与世长辞,生命定格在55岁。这位文坛巨匠的离世,让中国文学界失去了一位重要的领军人物。他的英年早逝,不仅是个人的悲剧,更是整个时代的损失。鲁迅在文学创作、思想启蒙等方面的杰出贡献,使其成为中国现代文学史上不可磨灭的印记。他的离去,标志着中国现代文学一个重要时期的结束,也给后世留下了无尽的追思与思考。

那天早上,7岁的周海婴刚醒来,佣人轻声告诉他:“你爸爸不在了,现在别下楼。”但周海婴不听,立刻跑下了楼。

得知消息后,萧军立即赶往鲁迅家中。一进卧室,他控制不住情绪,放声大哭。许广平强忍泪水,劝慰道:"别哭了,我们还有事情要处理。"

1936年10月22日,鲁迅先生的葬礼在上海万国殡仪馆举行。各界群众自发前来送别,现场人潮涌动。这场送别不仅是对逝者的追思,更体现了民众对这位文化巨匠的崇敬与追随。人们用实际行动表达了对鲁迅精神遗产的珍视,展现了对这位思想先驱的深切认同。葬礼现场肃穆庄重,充分彰显了鲁迅在中国现代思想文化史上的重要地位。

那天,共有9740人签下了自己的名字,还有不少人悄无声息地来了又走,既没留下姓名,也没留下任何话语。可以说,鲁迅仅凭一支笔,就将那个时代的人们紧紧凝聚在一起......

【周海婴:父亲在他生命的最后一年,总是想念您】

在延安时期,毛泽东首次深入接触鲁迅的作品。他系统地研读了陕西四中图书馆收藏的所有鲁迅著作单行本,逐渐深入理解鲁迅的文学创作。这一阅读经历使毛泽东对鲁迅的思想和艺术有了全面的认识,为他日后对鲁迅的高度评价奠定了基础。通过持续不断的阅读,毛泽东不仅熟悉了鲁迅的作品,更深刻领会了其中蕴含的革命精神和社会批判意识。这一时期的阅读经历,对毛泽东后期的文艺思想和革命理论的形成产生了重要影响。

1937年10月19日,正值鲁迅去世一周年,毛主席在陕北公学发表了一场专门讨论鲁迅的演讲,题目是《论鲁迅》。虽然毛主席之前也提到过鲁迅,但这次是他第一次全面、系统地评价这位文化巨匠。

在这次讲话中,毛主席阐述了他对“鲁迅”的理解和评价。

我们缅怀他,不仅因为他卓越的文学造诣,更因为他在民族解放事业中扮演了先锋角色,为革命提供了巨大支持。他始终坚定地与封建势力和帝国主义抗争,面对敌人的压迫和恶劣环境,他坚持反抗,展现了顽强的斗争精神。

1938年8月,中国首部《鲁迅全集》在上海正式发行。没过多久,武汉的八路军办事处就买了一套,并直接送到了毛主席那里。这套书的出版和传递,反映了当时对鲁迅思想的高度重视。

在战火纷飞的年代,毛主席辗转陕北、进军北京的漫长征程中,始终随身携带着《鲁迅全集》,将其视为珍贵的宝物。这本书陪伴他度过了无数个不眠之夜,成为他精神世界的重要支柱。无论是在行军途中还是驻扎营地,毛主席都细心研读,从中汲取思想力量。这部著作不仅是他的随身读物,更是他在艰苦环境中保持清醒与坚定信念的重要源泉。

1954年,毛主席特意前往绍兴,亲自探访了鲁迅作品中提到的三味书屋和百草园。在参观过程中,他向随行人员表达了自己的看法。

绍兴不仅是越王勾践历经磨难、最终复兴的故土,也是文学巨匠鲁迅的出生地。鲁迅有两句广为流传的名言,或许你听过:“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”这两句话深刻表达了面对强权不屈不挠、为人民无私奉献的精神,这也正是我们共产党人应具备的品格。

1961年,正值鲁迅诞辰80周年,毛泽东怀着深厚的情感创作了《七绝二首?纪念鲁迅八十寿辰》。

这首诗描绘了英勇与悲壮的情感:“无畏的勇气坚如铁石,刀剑交锋间自如穿梭。龙华之夜的鲜血与不眠,仍能谱写出激昂的诗篇。鉴湖与越台,这片孕育名士的土地,深藏着为国家忧虑的痛楚。剑南的歌声与秋风的吟唱,共同融入了那充满诗意的行囊。”

鲁迅在1931年写的《无题·惯于长夜过春时》这首七言律诗中,用“犹制小诗”这个说法来指代自己的创作。在这首诗里,他直接反映了当时国民党统治下人民生活的苦难,毫不掩饰地表达了对国民党的强烈不满,同时也透露出对国家命运深深的忧虑。通过这首诗,鲁迅把那个时代的社会现实和个人的愤懑之情都淋漓尽致地展现了出来。

1966年7月8日,毛泽东致信江青。信中,毛泽东提到:“我与鲁迅心灵相通。我欣赏他的直率。他曾说,自我剖析常常比对他人更严格。经过几次挫折后,我也常有同感。然而,同志们往往不相信这一点,我既自信又有些自我怀疑。”

毛主席一生都推崇鲁迅的作品,从青年到老年,他始终倡导身边的工作人员研读鲁迅的著作。翻阅鲁迅的文章,已经成为毛主席日常生活中的一项重要习惯。他不仅自己经常阅读,还积极向周围的人推荐,将鲁迅的思想和文风视为学习的典范。这种对鲁迅作品的重视,贯穿了毛主席的整个政治生涯,体现了他对鲁迅文学价值的深刻认同。

1971年,毛泽东主席健康状况不佳,长期卧床调养。在难得的闲暇时光中,他常常拿着放大镜研读鲁迅的作品。但随着视力日渐衰退,即使借助放大镜,毛主席也无法看清书上的文字了。

1972年2月,国家出版局应毛主席阅读需要,对上世纪50年代刊印的《鲁迅全集》进行了改版。他们特意将原版文字放大,重新排版印制,最终将这套大字版全集呈送给毛主席阅览。

随着视力逐渐恶化,毛主席开始依赖大字版本的书籍,持续阅读鲁迅的著作,且对其中内容始终保持着浓厚的兴趣。

1975年,82岁的毛泽东正面临视力问题,白内障导致他几乎失明。那年春天,北京顶尖的眼科专家被召集起来,为毛泽东进行全面的眼部检查和治疗。

毛主席在中南海亲切接待了一群眼科医生,包括经验丰富的老医生和年轻有为的新秀,并与他们进行了友好的交谈,向他们表达了感谢。

北京广安门医院的眼科医生中有一位年轻专家,身材高大,在人群中格外显眼。这位医生的独特气质引起了毛泽东主席的注意。

这位学者第一次亲眼目睹毛泽东时,内心难免感到紧张不安。面对这位伟人,他显得有些手足无措,不知该如何应对。

毛泽东察觉到这位专家神情紧绷,便微笑着问道:“请问您怎么称呼?”

这位专家回应道:“是唐由之。”

毛泽东立刻回应道:"这个名字取得不错,你父亲应该是个文化人。他可能读过鲁迅的作品,才给你起了'由之'这个名字。"

话音刚落,毛主席带着浓厚的情感,吟诵了鲁迅的《悼杨铨》:“豪情不再如从前,花开花谢随自然。未料江南雨伴泪,再为百姓哭英才。”

毛泽东在双眼几乎无法睁开的情况下,准确无误地诵读了鲁迅的《悼杨铨》。在场的所有人无不深受触动,对毛泽东的敬意油然而生。

1975年4月,毛主席在重病中提笔,抄录了鲁迅的七言绝句《无题》。诗中有“血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华。英雄多故谋夫病,泪洒崇陵噪暮鸦”四句。这是毛主席临终前最后一次书写鲁迅的诗作。

鲁迅创作的诗文数量虽少,却与其小说、散文、杂文一样具有强烈的感染力。他的作品充满了深刻的思想性和战斗精神,如同一曲激昂的战歌,又似呼啸的狂风,令人心潮起伏。正因如此,毛主席对鲁迅的诗文格外喜爱,反复研读,并将其铭记于心,直至生命的最后一刻。

1975年7月23日,毛泽东接受了眼部手术,由唐由之负责操作。手术时,工作人员用钢丝录音机播放了《满江红》这首曲子。在音乐的伴随下,手术顺利完成,毛泽东的视力得以恢复。

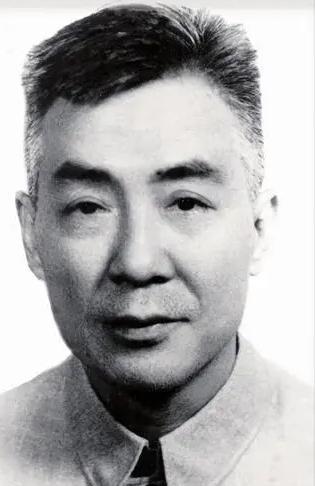

1975年10月28日,周海婴给毛主席写了一封信。周海婴是鲁迅的儿子。

周海婴在信中提到:“据我母亲和一些了解鲁迅晚年生活的老前辈回忆,父亲在临终前那段日子,时常挂念着您……尽管他最终没能与您重逢便离开了人世,但我深信,他内心深处始终与您有着深刻的共鸣。”

周海婴向国家文物局提出了三项具体要求。首先,他建议将鲁迅的手稿交由文物局妥善保存;其次,他呼吁重新编印《鲁迅全集》;最后,他提出由文物局直接负责鲁迅博物馆的日常运营。

毛泽东在审阅这封信后,立即作出批示:“我同意周海婴同志的建议。请将此信分发给政治局成员,组织一次讨论,形成决议后尽快落实。”

【后记】

在革命斗争的漫长岁月里,毛主席和鲁迅从未有过直接的会面,也不曾通过书信往来。然而,鲁迅以其笔下的文字,向世人展现了坚韧不拔的“战斗”精神。这些传世的文章,将文学巨匠鲁迅与历史伟人毛主席紧密地联系在了一起……