九江文史 | 再说宗雷禅师语录中八十二名士

作者:陈新代 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复。

联名请宗雷来东林主持的八十二名士,大部分都有不凡的经历。前已发文列举了许多(见《九江文史 | 东林寺的兴衰轶事》),说明当年九江确是人才荟萃之地。现再补述一位,即排在请帖中第三位的柳文标。

柳文标,字茂士,德化县人。是位很正直的读书人,早年父亲过世,他对母亲极尽孝道,对他人也很有同情心。有年曾遇大灾荒,粮食缺乏。他自己都只有喝点稀粥来充饥,但更加贫困的邻里连粥都喝不上,面临饿死。他将不多的粮食接济给乡邻,和他们共渡难关。

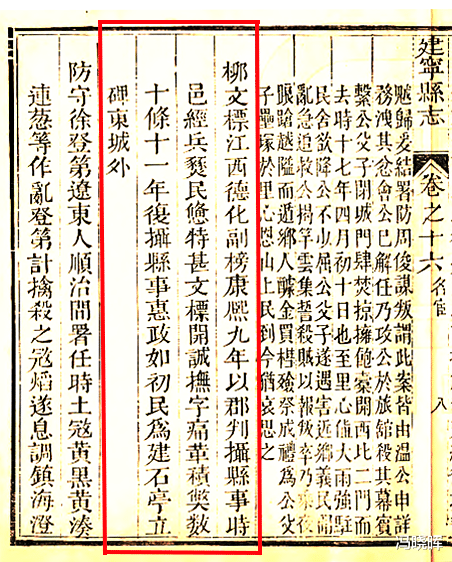

顺治十四年(1657),他考中了乡试的副榜贡生。康熙九年(1670),柳文标到福建邵武府任通判,并于九年和十一年两度兼任建宁县知县。当时,建宁县经历南明末朝战争毁损,百姓疲惫,柳文标来后,实施惠政,如禁革花耗,兴建义仓,葺治郡学,开诚抚字,痛革积弊数十条,使百姓的生产生活大为改善。

他所兼任的建宁县北,有一青云岭,其下一桥取名联云桥,适逢大水冲毁该桥,仅剩一桥尾还存在于东,百姓往来和驿传均受其累。但县里资金有限,很难凑齐修桥的资金。他和县里官绅们商量说:“千钧之鼎,一人负而趋未若,百人负而趋之易也。”特为之捐出自己的俸资,在他的带领下,终于集全了修桥资金,将该桥修缮完好。为此,他写了一篇《修联云桥序》。

他还为建宁县编志写序。当地人们感恩,给柳文标建了纪念石亭,还立了纪念碑于县城东门外。在县志中,将他作为“名宦”列入。

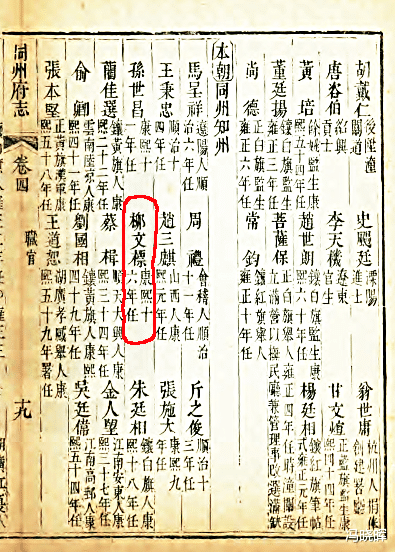

康熙十六年(1677),柳文标升任陕西同州知州。在任中,他响应了黄云师的建议,签署联名请宗雷禅师来衰败了的东林寺作主持。二十二年(1683)调任云南甸州知州,在任地均有政绩。五年后由地方官调中央官,任工部屯田司员外郎。可惜未到任因病而亡。

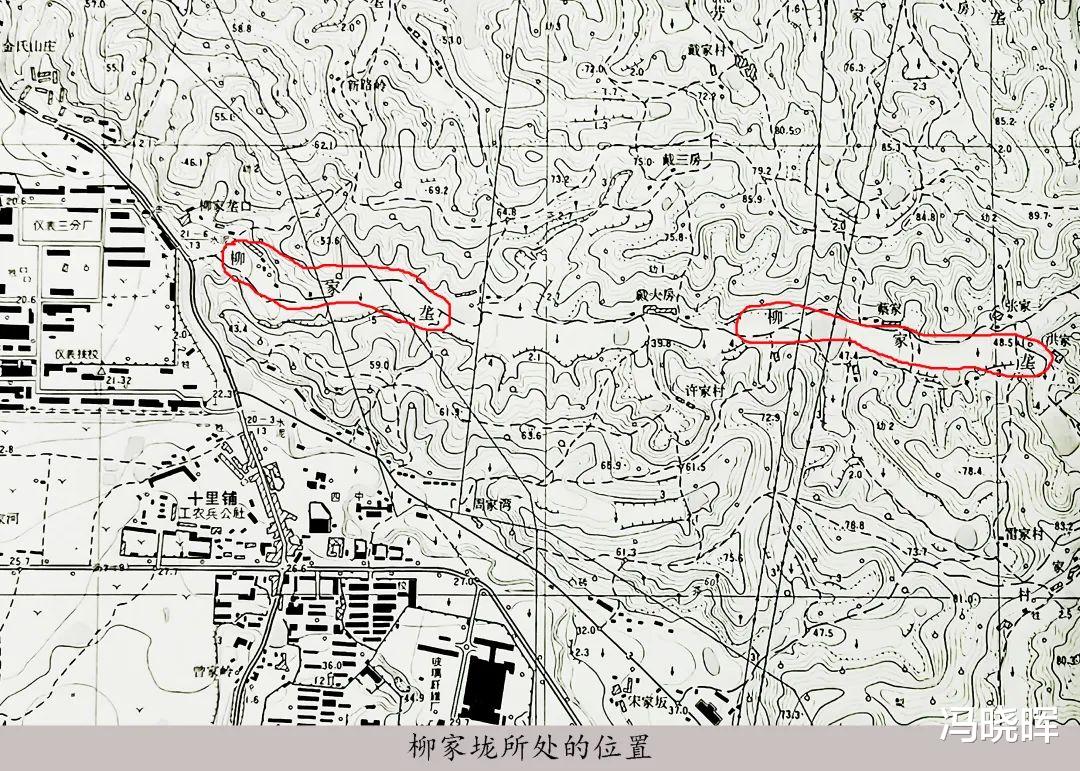

柳文标老家在德化县何地?史未明载,查地名资料只有原德化县南有一柳姓命名的“柳家垅”,该垅长约1公里,有条小溪西向并入濂溪河流进八里湖。1987年的《九江市地名志》载柳家垅:“清初,柳氏居此故名。”现这一带开发改造,地貌变化很大,不知还有没有柳氏后人住此?也不知柳氏宗谱有没有载其先祖这些事迹?

柳文标在家乡的记载不多,但其在外地任职地却有获建亭建碑的事迹可寻。特撰此文以纪念这位九江的乡贤。

作者像

【作者简介】

陈新代,江西九江人,工商银行退休干部,政协浔阳区文史研究员。