太气人了!中国学生遭外籍生群殴得满脸血,网友:必须学学哈工大

我看到那张照片的时候,手都在抖。江西理工大学的学生小王,躺在医院病床上,左眉骨一道3厘米的撕裂伤,脸上六道血痕,衣服上全是血渍。

医生说法医鉴定是“戒指类硬物击打”的痕迹。而这一切的起因,仅仅是因为他在学校健身房用器械时,和外籍留学生发生了争执。

那天晚上,小王在健身房练手臂,中途离开喝水,回来发现自己的器械被一名外籍学生强行占用。

他试图用中文沟通,对方却轻蔑地反问:“Can you speak English?” 周围的留学生跟着哄笑,甚至用英文辱骂他“不会说英语就别争”。

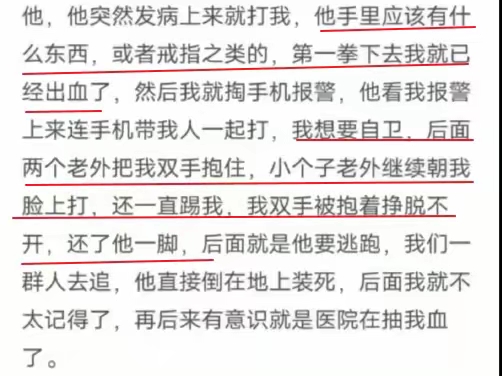

小王忍着怒火离开,却在健身房外被五六个外籍学生围堵。对方一拳打在他脸上,接着是雨点般的拳脚。他试图报警,手机被抢走。想挣脱,却被死死按住。

整个过程持续了3分钟,直到路人报警才停手。

更讽刺的是,校方最初的回应是“理性看待”,而警方表态“不偏袒任何一方”。

网友直接炸了:“在中国的地盘上,自家孩子被打得满脸血,还要‘理性’?这膝盖跪得也太快了!”

1. 超国民待遇,出来的嚣张这根本不是孤例。有网友翻出旧账:某高校留学生宿舍是双人间、24小时供电,中国学生却挤在六人间抢插座。

某校甚至给留学生配“学伴”,美其名曰“文化交流”。江西理工大学的健身房冲突,本质是资源分配不公的缩影。留学生的“优先使用权”成了潜规则,而本土学生连维权都要先掂量“会不会被处分”。

2. 法律的双标,打人的成本太低“留学生犯错,写个检讨就完事。中国学生还手,可能被定性互殴。”这种担忧并非空穴来风。

2023年南昌某校黑人外教骚扰学生,校方用“文化差异”搪塞,最后连公开道歉都没有。而这次事件中,打人者甚至装受害者倒地,试图混淆视听。当违规成本近乎为零,暴力自然会变本加厉。

3. 沉默的围观者,被规则吓退的血性最让人心寒的,是现场几十名中国学生的集体沉默。有人辩解:“学校严禁打架,帮忙可能被开除。”

但当一个同胞被围殴时,连一句“别打了”都不敢喊,这样的“规矩”究竟是保护弱者,还是扼杀正义?

有网友说得扎心:“我们教孩子守规矩,却没教他们什么时候该打破规矩。”

同样是国际化教育,哈尔滨工业大学却成了“别人家的孩子”。哈工大的国际项目坚持“双向尊重”:留学生和中国学生同住校内宿舍,共用食堂、图书馆,没有“超国民待遇”。

课程设计强调“家国情怀”,比如“外语+航天工程”专业,既教语言,也培养“用英语讲中国科技”的能力。

更硬核的是,他们的毕业生82%进入QS全球前50高校,许多人投身国家重点领域,真正做到了“国际化不是跪着学别人,而是站着对话”。

网友喊话:“看看哈工大!国际化不是给外国人当孙子,而是让世界看到中国的脊梁!”

“包容≠双标,国际化≠无底线退让。”我们当然欢迎留学生,但前提是遵守中国的法律和文化。两千年前的《礼记》早就说过:“入竟而问禁,入国而问俗。”

客人到主人家,连规矩都不尊重,算什么“友”?“教育的目的不是制造听话的绵羊,而是培养有血性的狮子。”当小王被打时,围观者的沉默和校方的“理性”,暴露了教育中最大的失败:我们教会了学生规避风险,却忘了教他们捍卫正义。

一项调查显示,72%的中国学生认为高校存在“留学生特权”。而哈工大“复合型国际化人才”模式已被全国20多所高校推广,证明公平与国际化完全可以并存。

小王的伤口会愈合,但这件事撕开的裂痕,必须用行动弥合。我们不需要“虽远必诛”的虚张声势,但要坚守“虽近必护”的底线。高校该学学哈工大,给留学生尊严,先给自己人尊严。

警方处理涉外事件时,少一点“国际影响”的顾虑,多一点“依法办事”的硬气。

最后,借用网友的一句话:“今天如果我们对不公沉默,明天就没人替我们发声。”

让教育回归公平,让法律挺直腰杆,这才是真正的“大国风范”。