朱锐泉:刘鹗《老残游记》的文化学价值与文学史意义

一、斯人长存刘铁云

许多人都读过或至少知道,《哦,船长,我的船长!》(Oh Captain! My Captain! )是美国人沃尔特·惠特曼(Walt Whitman,1819—1892)为悼念林肯总统而写下的著名诗篇。作品写于1865年,其中包含这样动情的咏叹——“胜利的船从险恶的旅途归来,我们寻求的已赢得手中。”

《草叶集:沃尔特·惠特曼诗全集》(修订版)

不过大家不应忘记,在世界文学的殿堂中,约略同期还驻留着一艘来自中国的航船。那就是晚清刘鹗(1857—1909)在小说作品《老残游记》中,以遭遇骇人风浪而即将沉覆的巨轮,来象征处于危急存亡关头的清政府。

刘鹗谱名震远,原名孟鹏,字云抟、公约,后更名鹗,字铁云。他写作《老残游记》时署名“鸿(洪)都百炼生”。汉族,江苏丹徒(今镇江市)人,寄籍山阳(今江苏淮安市淮安区)。他的生命不算漫长,1857年(清咸丰七年)农历九月初一生于江苏六合,1909年七月初八日因脑溢血逝世于新疆迪化(今乌鲁木齐)。

尽管在那段峥嵘岁月里,他的人生充满各种争议,然而正如翻译家杨宪益(1915-2009)所言,“刘鹗一生中所取得的成就不是一点。他的治黄工作、开采山西铁矿、赈济北京灾民、发现甲骨文和写作《老残游记》等等,其中任何一项就足能使一个人感到自豪了。”(语出杨宪益著,刘德平译《关于<老残游记>》,发表于1982年英文版《中国文学》,引文据刘德隆、朱禧、刘德平编《刘鹗及老残游记资料》,四川人民出版社,1985年,第420页。)

刘鹗照片

小说杰作《老残游记》最初部分发表于1903年。故事的主人公是江南人氏、游方郎中铁英(号补残,人称老残),其观览、交游的活动舞台以山东省为主。

小说设定的年代则是1891年,彼时国内政坛风起云涌,又兼西潮东渐。对照刘鹗《自叙》中有关主人公“老残”名号的解说与慨叹,所谓“棋局已残,吾人将老,欲不哭泣也得乎”(刘鹗著,陈翔鹤校,戴鸿森注《老残游记》,人民文学出版社,1982年,第2页。以后引用作品,皆出此本,不再做注),令人不禁联想同为易代之际的明遗民陈忱口中的“穷愁潦倒,满眼牢骚,胸中块垒,无酒可浇,故借此残局而著成之也。”(《水浒后传序》,载萧相恺辑校《中国古代通俗小说序跋题记汇编》三,人民文学出版社,2024年,第1103页)

众所周知,鲁迅(1881—1936)《中国小说史略》视本书为清末四大谴责小说之一,海外学者如夏志清(1921—2013)则将其归入“政治小说”之列。

完整看来,书中的湖光山色、泉水叮咚与揭露所谓“清官”之恶和关心国族命运,形成了小说艺术与思想意义的“二重唱”。名为“游记”,不过如李欧梵指出的,《老残游记》至少有三个层次:即老残的山水之游、社会之游、“心灵”之游。

《天津日日新闻》版《老残游记》

二、地理·伦理·哲理:《老残游记》的文化学价值

胡适曾以清初问世的世情长篇小说《醒世姻缘传》为一部最丰富又最详细的文化史料,囊括了十七世纪中国的社会风俗、教育史、经济史、政治腐败、民生苦痛、宗教生活。在此方面《老残游记》亦不遑多让,同样具备充沛的文化学价值,下文将从书中的地理环境描写、伦理观念传达以及哲理意蕴发抒三个方面加以总结。

首先,地理与风景描写构成了全书一部分精华。

如果说赵雷的《成都》是一首歌唱火了一座城,那么《老残游记》之于济南,也有着类似的广告宣扬作用。无论是讴歌济南城美丽风光的大明湖、四大泉水与美人绝调段落,还是直接描写黄河冰封,都以照相机式的镜头捕捉,摄录了真实可感的自然美景。

由此出发,上世纪20年代至30年代的初中语文教科书和语文活叶文选,就分别以《明湖居说书》《黄河上打冰》为题,选录了《老残游记》卷二和卷十二的部分内容。

举例来看,卷十二《寒风冻塞黄河水 暖气催成白雪辞》这样描摹主人公的“仰望星空”:

老残对着雪月交辉的景致,想起谢灵运的诗,“明月照积雪,北风劲且哀”两句。若非经历北方苦寒景象,哪里知道“北风劲且哀”的个“哀”字下得好呢?这时月光照的满地得亮,抬起头来,天上的星,一个也看不见,只有北边北斗七星,开阳、摇光,像几个淡白点子一样,还看得清楚。

那北斗正斜倚在紫薇垣的西边上面,杓在上,魁在下。心里想道:“岁月如流,眼见斗杓又将东指了,人又要添一岁了。一年一年的这样瞎混下去,如何是个了局呢?”又想到《诗经》上说的“维北有斗,不可以挹酒浆。”

《老残游记》外编手稿

可见这里是绾合书本知识(《诗经》、大谢诗歌)与生活经验,并在二者的彼此印证中看待自然景致。接下来,随着心潮起伏,观察之眼顺理成章地从面前的景物移开:

“现在国家正当多事之秋,那王公大臣只是恐怕耽处分,多一事不如少一事,弄的百事俱废,将来又是怎样个了局,国是如此,丈夫何以家为!”想到此地,不觉滴下泪来,也就无心观玩景致,慢慢回店去了。

其次考察《老残游记》中的伦理观念及表达。

玉贤害死之人包括地主于朝栋父子(卷四、卷五),车店掌柜老董向老残讲述了如此情形:“吴举人接连作了几个揖,重托了出去。赶到东门口,等他亲家、女婿进来。不过一钟茶的时候,那马兵押着车子已到。吴举人抢到面前,见他三人,面无人色。于朝栋看了看,只说了一句‘亲家救我’,那眼泪就同潮水一样的直流下来。”世间所谓“患难见真情”,放在这里就凸显一对儿女亲家之间的悲喜相通、荣辱与共。

又如“妻妾”这一重人伦关系,生活中应该如何处理,刘鹗似乎秉持较为悲观的观点。二集卷四借斗姥宫逸云之口说道:

再把那有姨太太的人盘算盘算:十成里有三成是正太太把姨太太折磨死了的;十成里也有两成是姨太太把正太太憋闷死了的;十成里有五成是唧唧咕咕,不是斗口就是淘气;一百里也没有一个太太平平的。

林语堂《老残游记》英译本

我们知道初集刻画了于家儿媳吴氏自刎殉节的形象,可谓贞节烈妇,而二集里同出于逸云这位青年尼姑之口的,还有对待女性贞节问题的开明见解:

譬如女子失节,是个大过犯,比吃荤重万倍。试问你们姨太太失了多少节了?这罪还数得清吗?其实,若认真从此修行,同那不破身的处子毫无分别。因为失节不是自己要失的,为势所迫,出于不得已,所以无罪。

如果说作家笔下真实可信、细致入微的地理环境摹写,乃奠基于丰厚生活体验与长期观察,而小说传达的伦理意识又来源于严格整齐但并不拘泥陈腐的礼法,那么由人世间的观察、体验,上升到哲理意味的咀嚼回味,同样能引起读者的关注兴致。

本书分辨赃官与清官,并揭开所谓“清官”的真面目,实乃一个耳熟能详的例子,卷十六评语曰:

赃官可恨,人人知之;清官尤可恨,人多不知。盖赃官自知有病,不敢公然为非;清官则自以为我不要钱,何所不可,刚愎自用,小则杀人,大则误国。吾人亲目所睹,不知凡几矣。试观徐桐、李秉衡,其显然者也。《廿四史》中指不胜屈。作者苦心愿天下清官勿以不要钱便可任性妄为也。历来小说皆揭赃官之恶,有揭清官之恶者,自《老残游记》始。

联想到启功(1912-2005)先生的一番议论,“庸医杀人,世所易见,名医杀人,人所难知,而病者之游魂滔滔不返矣”(启功著,赵仁珪注释《论书绝句》注释本,三联书店,2013年,第20页),这种凭借理性来烛照现实的穿透力,不禁让人深感英雄之所见略同。

《论书绝句》注释本

再如全书的核心观点之一,是指出不谙世故的害处。卷十四中老残称,“天下大事,坏于奸臣者十之三四,坏于不通世故之君子者,倒有十分之六七也。”不仅是要求通权达变,对古人的办法方案择善而从的治理黄河之事,倘使环顾我们的日常生活,那种“专门家多隘”的例子,实在屡见不鲜。

三、《老残游记》小说艺术贡献与文学史意义

提到《老残游记》的艺术造诣,自鲁迅、胡适以来的历代学人,可谓交口称赞。例如,《中国小说史略》第二十八篇《清末之谴责小说》,就给予此书“叙景状物,时有可观”的定评。胡适《<老残游记>序》更进一步指出:

但是《老残游记》在中国文学史上的最大贡献却不在于作者的思想,而在于作者描写风景人物的能力。古来作小说的人在描写人物的方面还有很肯用气力的;但描写风景的能力在旧小说里简直没有。

《老残游记》最擅长的是描写的技术;无论写人写景,作者都不肯用套语烂调,总想熔铸新词,作实地的描画。在这一点上,这部书可算是前无古人了。(魏绍昌编《老残游记资料》,中华书局,1962年,第206-207页)

胡适《老残游记序》

且看卷二描写大明湖,笔触之细微透显的是作者文心之细腻:

过了水仙祠,仍旧上了船,荡到历下亭的后面。两边荷叶荷花将船夹住,那荷叶初枯,擦的船嗤嗤价响。那水鸟被人惊起,格格价飞。那已老的莲蓬,不断的绷到船窗里面来。老残随手摘了几个莲蓬,一面吃着,一面船已到了鹊华桥畔了。

应当说,胡先生等人首倡的观点,在后辈学人那里得到继续引申与发挥,从而正式提出“古典小说中景物描写大体经历了由少渐多的过程,到刘鹗的《老残游记》时,景物描写已成为小说中不可忽视的重要艺术特色。”(汪花荣《章回小说景物描写及其转变》,《重庆社会科学》2009年第2期,第95页。)

再举卷十《骊龙双珠光照琴瑟 犀牛一角声叶箜篌》中,屿姑和桑家姊妹、黄龙子弹奏箜篌的精彩一节。所谓“这时黄龙子隐几仰天,撮唇齐口,发啸相和。尔时,喉声,角声,弦声,铃声,俱分辨不出。耳中但听得风声,水声,人马蹙踏声,旌旗熠耀声,干戈击轧声,金鼓薄伐声”——这样的声音书写,效果突出且层次分明,应该得力于刘鹗深知乐器的性能,自己也能弹奏古琴。

又如胡适所举全书“最用气力的描写”——王小玉(白妞)说书。其中写道这样的视听场景:

一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同她那声音相和相合,有如花坞春晓,好鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听哪一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。这时台下叫好之声,轰然雷动。

《相逢一哭为苍生:话说刘鹗》

在二十世纪初的中国,东洋烟火尚属于新鲜事物,但就被作家纳入笔下,可见其思想的新潮。

这里还想补充一句来自义仆李贵的旁白。他原出身历城农民家庭,在刘家整整六十年,经历从刘鹗父亲刘成忠到“德”字辈的五代人。李贵介绍《老残游记》“所说在济南明湖居听白妞儿和黑妞儿说书,是确有其事,也确有其人。姐姐叫白妞儿,妹妹叫黑妞儿。白妞儿说的《黑驴段》,我虽然站在最后排,也听得清清楚楚。就是说到最快的时候,也字字入耳。”(引自刘德馨《我的回忆》,收入《刘鹗及老残游记资料》,第348页)

由此看出,作家对于“明湖居说书”的成功演绎,若干声音/听觉叙事的杰出刻画,既富含来自生活的源头活水,同时也是艺术才能的淋漓展现。细究这种才能,必定包括想象之新奇、词句之新颖与风格之新特。

接着,我们试图将该部小说置于古典小说史的谱系脉络予以定位,同时又梳理它与传统文学的血脉联系。

一方面,刘鹗此作是中国小说史发展到晚清近代,让人不可忽视的一个环节、一个阶段的成果。

正如胡适1917年1月作《文学改良刍议》所云,《老残游记》“得力于《儒林外史》《水浒》《石头记》,然非摹仿之作也。”白石老人(1864-1957)作画有“学我者生,似我者死”的名言,刘鹗创作小说,可说是深谙其中三昧。

《胡适全集》

透过此一视角,我们注意到书中的《西游记》影响痕迹。如卷二写观众听王小玉的鼓书,“三万六千个毛孔,像吃了人参果”,卷十七说老残深感“却被一封书便救活了两条性命,比吃了人参果心里还快活!”

读者不应忘记,这种神话传说中的仙果,在《西游记》中就曾得到突出表现。其他诸如卷十一所引黄龙子与申子平对话提到的真假“乌鸡国王”,以及二集卷三逸云用上“火焰山”形容自己与任三爷的过往情缘,“这两夜,却是想到好的时候,就上了火焰山;想到不好的时候,就下了北冰洋。一霎热,一霎凉,仿佛发连环疟子似的”。

当然,相较以上影响作用于语词、意象,而停留在浅表层面,《老残游记》师法《红楼梦》更明显、更深入,堪称是所谓“红楼后劲”。

例如初编卷十屿姑对申子平介绍扈姑、胜姑姊妹,酷似林黛玉入贾府时的“四春”登场。卷十五黄人瑞向老残介绍案情,提及齐东镇贾老翁家的两男一女,其中女儿外号“贾探春”,这又说明该书人物设置、塑造方面沿袭经典的做法,所谓“他那女儿今年十九岁,像貌长得如花似玉,又加之人又能干,家里大小事情,都是他做主。因此本村人替他起了个浑名,叫做‘贾探春’。”

再如二集卷五所叙,斗姥宫青年尼姑逸云、靓云与老残谈论佛经《金刚经》,饱含禅机,其场面描写神似《红楼梦》中宝玉与黛、钗说《庄子》禅理。

还有外编残稿卷一,涉及到《红楼梦》里男性人物如薛蟠、贾琏、贾环的称呼问题,也被作者津津有味地讨论了一番。

《老残游记》第十一回残稿

当然,《老残游记》作为“红楼后劲”最直截的证据,还要属初集的《自叙》:

《离骚》为屈大夫之哭泣,《庄子》为蒙叟之哭泣,《史记》为太史公之哭泣,《草堂诗集》为杜工部之哭泣;李后主以词哭,八大山人以画哭;王实甫寄哭泣于《西厢》,曹雪芹寄哭泣于《红楼梦》。王之言曰:“别恨离愁,满肺腑难陶泄。除纸笔代喉舌,我千种想思向谁说?”曹之言曰:“满纸荒唐言,一把辛酸泪,都云作者痴,谁解其中意?”名其茶曰“千芳一窟”,名其酒曰“万艳同杯”者:千芳一哭,万艳同悲也。

无怪2001年周汝昌(1918—2012)到中国现代文学馆做题为《〈红楼梦〉人物的内心世界》的演讲,据此提出:

《老残游记》是受《红楼梦》的影响最深刻的,但不是照猫画虎。因为刘鹗是个大学者,他懂《红楼梦》。他在序里第一个解释“千红一窟”是“千红一哭”,“万艳同杯”是“万艳同悲”。你看这个人了不起,以前没有人真正理解这些话。

另一方面,这部小说又与经典诗文乃至雅文化,存在着千丝万缕、血脉贯通的联系。前文所述声音/听觉叙事的杰出刻画,我们即可以将其与唐宋诗文作品《琵琶行》(白居易)、《李凭箜篌引》(李贺)、《秋声赋》(欧阳修)等进行比照合观:

亚东版《老残游记》

欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:异哉!初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃,如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,鏦鏦铮铮,金铁皆鸣。又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。予谓童子:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间。”(丁放、武道房等选注《宋文选》,人民文学出版社,2014年,第111页)

这里的文赋《秋声赋》运用多处譬喻比拟手法,绘声绘色地传达“秋声”的形象组成,并且由诸般声响的喧阗而至于戛然而止的寂静,笔端的文法处理与节奏控制显得游刃有余。

相较起来,刘鹗眼中老残有感于玉贤这样的官僚当道,竟然大肆运用站笼酷刑来凌虐百姓,以之换来“万家流血顶染猩红”,由此当他听到乌鸦叫声,就不得不发出沉痛的感慨:

又见那老鸦有一阵“刮刮”的叫了几声,仿佛他不是号寒啼饥,却是为有言论自由的乐趣,来骄这曹州府百姓似的。想到此处,不觉怒发冲冠,恨不得立刻将玉贤杀掉,方出心头之恨。(初集卷六)

应当说,这里的听觉表现具有直露、酣畅的特点,虽少了些古典的神韵,但亦符合现代人欣赏的情味。

《中国古典小说》,夏志清著,刘绍铭校订,上海人民出版社2019年10月版。

夏志清曾主张《老残游记》研究的新鲜视角,“单纯褒扬作者的描写能力,则他在中国小说传统中形式与技巧两方面所作的革新,我们便可能觉察不到,而这革新远较描写能力来得卓绝。”(《<老残游记>新论》,选自台北联经出版事业公司1976年8月初版之《老残游记》附录,收入《刘鹗及老残游记资料》,第476页)

不过,后文他笔锋一转,又谈起刘鹗与杜甫之共性比较,借此考察其与传统文学的联结关系来:

在所列举的有力类的哭者中,刘鹗与杜甫最为接近。刘鹗与诗圣杜甫相形之下,毫不逊色,由此可见他的伟大。他能摹擅写,在传统中国小说家中,无人能出其右,犹如杜甫之于众诗人。二者同样忧时感世,虽然极其悲戚沮丧,但对中国的传统,信念坚贞不渝。杜甫中期的诗,是浪游于苦难时局中的记录,犹如《老残游记》。二者既对暴戾和不平痛心疾首,而又同样表现出热爱山水和率真的意趣。(《刘鹗及老残游记资料》,第479-480页)

这样的论点深具启发性,也提醒我们刘鹗创作的传统文化渊源,丝毫不影响他的革新能力,而试图论定其在小说史上的地位,也自当依据眼前、身后的相关作品。

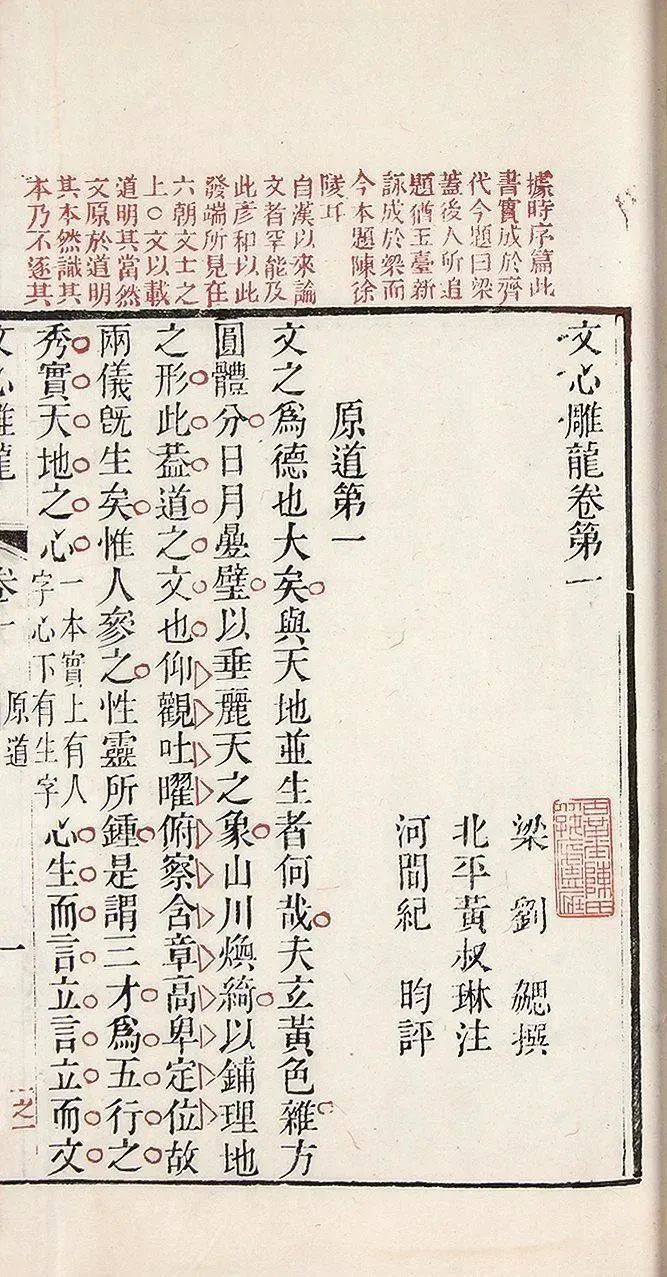

纪昀评点本《文心雕龙》

《文心雕龙·通变》有谓“名理有常,体必资于故实;通变无方,数必酌于新声”,《老残游记》在后人钻研文学继承与革新问题之际,提供了绝佳的启示。