中美第一季度GDP出炉,中国4.37万亿跌至美国60%,问题出在哪?

在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

本文章内容均有可靠的信息来源,相关信源加在文章结尾

【前言】当中国在高技术制造、数字经济、新能源等领域全力加速时,一串冷冰冰的数据却在全球舆论场上泼下了一盆冷水。

2025年一季度,中美GDP对比再度拉开。按美元计价,中国GDP约为4.37万亿美元,仅为美国的60%左右,差距不仅没有缩小,反而比去年进一步扩大1700亿美元。

一边是中国实体经济持续向好,高新产业和全球贸易韧性不断增强;一边却是账面数据上的“被落后”。

有人开始质疑,这一次中美60%差距的背后,是不是说明了中国还远比不上美国?美国又是否真的如数据般强势?

“虚胖真相”

“虚胖真相”2025年,美国GDP一季度数据放出,的确很亮眼,7.32万亿美元的总量,让许多观察者惊讶甚至震撼。与中国按美元换算的4.37万亿美元相比,差距显得格外刺眼。

不少声音立刻断言,美国经济依旧稳坐头把交椅。但如果把目光从数字本身移开,去看看这个数字是怎么“长”出来的,可能就不会那么乐观了。

首先是通胀在作祟,美国当下的CPI依然维持在3%左右,通胀带来的直接结果就是商品和服务的价格上涨。

当一个汉堡从10美元涨到13美元,哪怕卖出的数量没变,账面上GDP就被动增加了。这种涨价并不代表实际经济活动的增加,只是货币购买力下降的自然反映。

在GDP计算中,这种“虚涨”会被全部算入名义GDP,使得总量看起来更大。

物价上涨,工资未必跟得上,老百姓的日子其实更紧巴了。美国媒体曾报道2025年年初鸡蛋价格一度突破10美元一打。这可不是个别现象,食品、日用品价格普遍上涨。

对普通工薪阶层来说,这意味着生活压力越来越大,这种情况之下,说美国经济一片繁荣,未免有些讽刺。

2024年,美国政府推出了规模高达1.2万亿美元的财政刺激计划,大量资金通过退税、补贴、基建投资等手段被注入市场,短时间内激活了消费。

2025年一季度,美国个人消费支出环比看似增长了0.8%。但这背后是储蓄率跌至3.1%,信用卡违约率则攀升至7年来的新高。

简单来说,美国人已经花光了手头的钱,还靠刷信用卡来维持消费。这种消费模式怎么看都不算健康,它只是把未来的消费力提前“掏空”,并非经济自身动力的体现。

再看生产领域,美国的贸易政策也在反噬自身。特朗普政府时期延续下来的高关税政策,让企业不得不提前囤货。

2025年一季度,美国进口额暴增41.3%,这在GDP核算中是个大问题。因为进口增加直接会拉低GDP的计算值,净出口项一度拖累整体数据4.8个百分点。虽然通胀拉高了名义GDP,但实际经济活动并没有那么乐观。

更糟糕的是,这种恐慌性囤货会透支未来的市场需求,数据已经显示,2025年3月的零售数据开始出现疲软,消费者对未来的预期显然不乐观。

而美国的高债务更是悬在头顶的达摩克利斯之剑,截至2025年,美国债务总额已突破36万亿美元,联邦利息支出占财政收入的比重。

被低估的中国

被低估的中国如果说美国的GDP是通过通胀与统计方式“注水”而膨胀起来的虚胖体格,那么中国的经济则更像是一个正在经历体质升级的实干型选手。

2025年第一季度,中国GDP同比增长5.4%,在全球经济普遍疲软的背景下,这一成绩已属不易。

数据显示,这一领域同比增速达到9.7%,远高于整体经济增速,成为中国经济结构转型与动能转换的重要象征。

无论是新能源汽车、光伏产业,还是AI与数字经济,越来越多的新兴产业正成为中国经济的“新引擎”。

其中,2024年数字经济规模同比增长12%,更是体现出中国经济正在加速摆脱对传统重资产行业的依赖。

美国发动的关税战让全球供应链频频受阻,但中国通过调整出口结构,强化与其他国家的经贸联系,有效缓解了出口压力。

2025年中国新能源汽车和光伏组件的出口占比持续攀升,光伏组件的全球出口份额已达68%,在世界市场中牢牢占据优势。

与此同时,通过RCEP区域贸易协定和中欧班列等国际布局,中国逐渐在外贸体系中占据了更加稳定和重要的位置。

更为关键的是,中国在去杠杆与优化宏观结构方面的持续努力,已经在2025年一季度显现出积极成效。房地产“三条红线”政策和地方专项债置换措施,不仅有效遏制了金融领域潜在风险,也使得民间投资回升至56%。

经济转型的成效,也体现在民生福祉的不断改善上。2025年,居民人均预期寿命提高至78.6岁,基尼系数降至0.465,社会公平与生活质量不断提升。

在追求GDP增量的同时,中国已然在用更具包容性的发展路径,稳步构建长期可持续的社会经济格局。

“算术游戏”

“算术游戏”中国经济的真实扩张与韧性,为什么难以在全球GDP排行榜上得到直观体现?答案隐藏在看似枯燥,却极为关键的两个字里——“规则”。

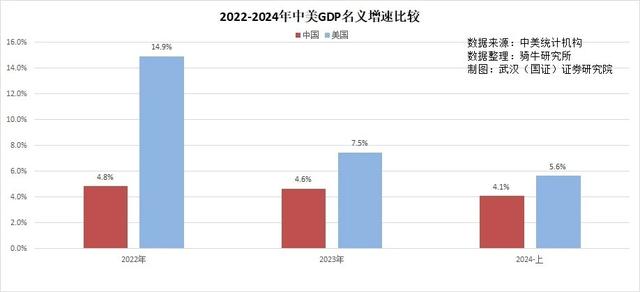

事实上,中美之间的GDP差距,并不仅仅是生产力或技术水平的差异,更多时候,这是统计方式与货币体系下的“算术游戏”。

首先不得不提的,就是汇率的影响。2025年第一季度,人民币对美元的平均汇率稳定在7.1~7.18之间,相比2024年略有贬值。

单从数字看,这只是一个2.9%左右的微小变化,然而当它作用于31万亿元人民币的庞大基数时,影响就不容忽视。

仅凭这一因素,中国的GDP美元计价就“凭空”蒸发了约500亿美元。这意味着,同样规模的实际经济活动,只因为汇率变化,中国在国际对比中便自动“矮了一截”。

而美元的强势则进一步放大了这种差距,2025年,随着美联储持续维持高利率政策,美元在全球支付体系中的份额从前年的45%回升至48.3%。

全球80%以上的大宗商品与贸易以美元计价,这让美国在GDP折算和统计中拥有了天然的“主场优势”。换句话说,只要美元强势,它的GDP数据就天然“镀金”,而其他国家在同样经济表现下的数据则显得逊色许多。

更耐人寻味的是中美之间统计方法的巨大差异,美国在GDP核算时,惯用“环比年化增速”的方式。比如说美国一季度环比增长1%,则直接乘以4,按全年走势预估为4%年化增速。

这种算法固然有助于捕捉短期经济波动,但也极易夸大某些阶段的增长表现。

2025年,美国高端制造业依旧牢牢把控全球利润最丰厚的赛道——芯片、航空发动机等产业占据着68%和73%的市场份额,单台发动机甚至相当于20万部智能手机的出口价值。

然而,这种“少数精英”式的产业格局带来了极高的贫富分化。美国最富1%的人掌握了35%的财富,而医疗等基础民生支出却高达GDP的19%,导致2800万人仍无医保。美国看似耀眼的GDP总量,实际上并没有有效惠及大多数普通人。

2025年,美国国债规模突破36万亿美元,利息支出已占财政收入的19%。与此同时,居民消费透支、储蓄率持续低位、信用卡违约率攀升。

这一连串迹象无不预示着美国经济正进入“寅吃卯粮”的模式,短期增长已严重依赖金融杠杆与政策刺激。一旦外部环境变化或刺激政策失效,风险极易集中爆发。

【结语】

【结语】2025年一季度的GDP数字虽再次拉大了中美之间的差距,但透过表象,我们看到的是不同发展路径的较量。

美国依靠通胀、美元强势与短期刺激撑起了账面数据,而中国则在新兴产业、全球布局与民生改善中扎根积蓄力量。

数字只是阶段性的名片,未来的经济竞争,拼的是产业韧性、社会活力与可持续发展能力。中美60%差距的背后,正隐藏着中国向高质量发展转型的坚定步伐。

真正的较量,才刚刚开始。

信息来源:

人民网 一季度国内生产总值同比增长5.4%

新京报 美国第一季度经济环比萎缩0.3%