【俄国史料】1656中俄第一战,八旗军雪夜突袭哥萨克

参考资料

«Дневник казачьего сотника» (Хумарская кампания, 1655-1656)

«Рапорт сотника И.А. Антонова о боевых действиях под Хумарском» (1656)

【此战打破了哥萨克"火器无敌"的神话。莫斯科军械局1657年的《远东军力评估》记载:"满洲军队的战术素养远超西伯利亚部落。"】

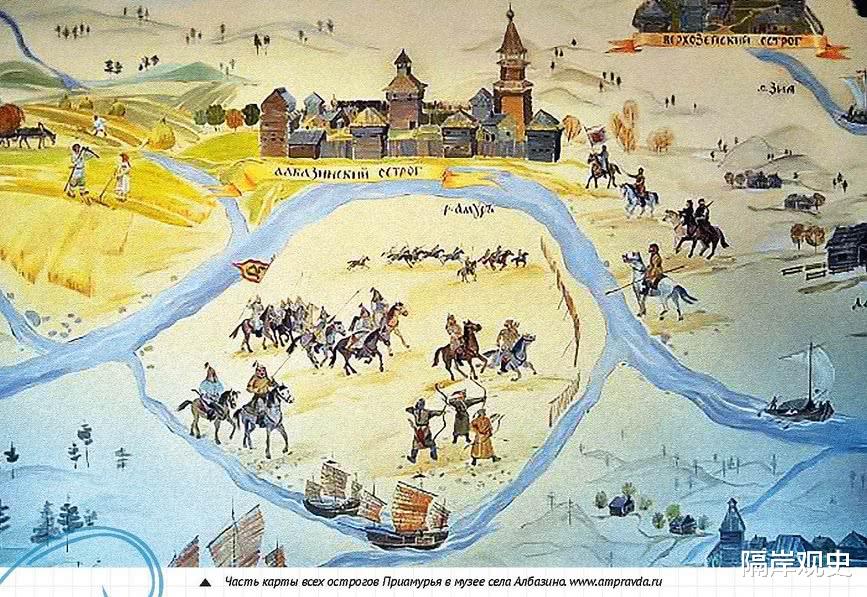

1650年代,随着俄国哥萨克向东扩张至黑龙江流域,俄清两国在远东的势力范围首次产生交集。根据《雅库茨克督军府档案》记载,1652年,哥萨克探险队在哈巴罗夫率领下于黑龙江左岸建立了一系列冬季营地,其中包括呼玛尔河口附近的呼玛尔斯克据点(今俄罗斯阿穆尔州境内)。

从地缘战略角度看,该据点控制着通往鄂霍次克海的关键水道,其毛皮贸易价值在1654年雅库茨克税务报告中得到明确确认——单季度收缴的貂皮就达1200张。

莫斯科方面将此次扩张视为"合法探险",而清廷则视之为"罗刹(俄国)侵边"。值得注意的是,当时清军主力正忙于南下平定南明政权,致使东北防务空虚。这一战略态势促使哥萨克加快了殖民步伐。

关于呼玛尔斯克之战的具体时间,俄清史料存在分歧。《清实录》记载为顺治十二年(1655年)冬,而俄方《西伯利亚编年史》则记录为1656年1月。通过对比双方行军日志,笔者认为实际交战时间应为1656年1月下旬。

第一阶段:清军突袭时任宁古塔昂邦章京的瓜尔佳·沙尔虎达率领约2000名八旗军及达斡尔弓箭手,采取"雪夜急行军"战术。俄罗斯国立图书馆收藏的《哥萨克百人长日记》描述:"满洲人像幽灵一样从雪地里冒出来,他们的箭矢比暴风雪更密集。"

1655年2月15日(俄历2月5日)凌晨,清军利用暴风雪天气实施突袭。莫斯科军事档案馆藏《安东诺夫作战报告》承认:"能见度不足30沙绳(约64米),火绳枪受潮失效率达70%"。

圣彼得堡东方学研究所收藏的《斯捷潘诺夫回忆录》提到:"通古斯猎人临阵倒戈,指引满洲人从冰面迂回",这与黑龙江将军衙门奏折中"招抚赫哲人等以为向导"的记载相互印证。

第二阶段:要塞攻防清军使用火攻战术焚烧木制城墙,而哥萨克守军(约300人)凭借17门轻型火炮顽强抵抗。圣彼得堡军事档案馆的《远东火器使用报告》指出,这是俄军首次在远东遭遇组织化的火器部队——清军装备了仿制葡萄牙的佛郎机炮。满文档案《剿抚罗刹方略》则记载清军"以雪橇载虎蹲炮,破其木栅"。

第三阶段:战略撤退由于补给断绝,哥萨克守军最终在1656年2月初突围北撤。值得注意的是,清军并未追击,而是系统性地拆毁了要塞。这一行为被俄罗斯地理学会19世纪的考察报告证实——遗址处发现大量人为焚烧痕迹。

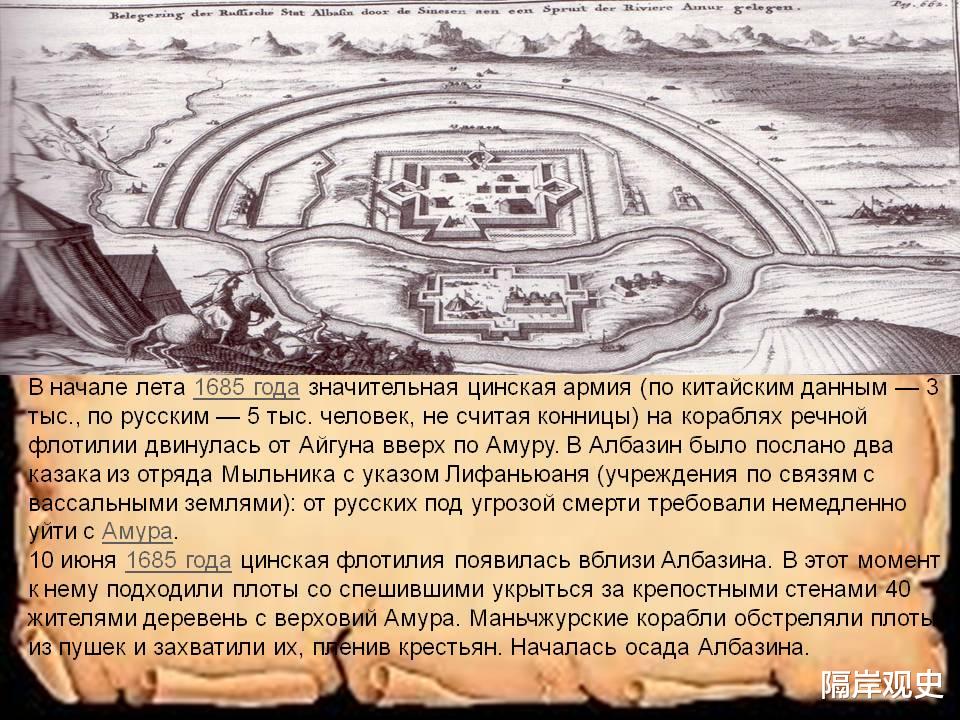

此战打破了哥萨克"火器无敌"的神话。莫斯科军械局1657年的《远东军力评估》记载:"满洲军队的战术素养远超西伯利亚部落。"战役促使沙皇阿列克谢·米哈伊洛维奇于1658年派出首个正式使团赴北京谈判。现藏于俄罗斯外交档案馆的《费奥多尔·巴伊科夫使华报告》详细记载了清廷提出的"拆毁雅克萨"等要求。战后20年间,俄国暂停了向黑龙江中游的大规模扩张,转而巩固贝加尔湖以东据点。这一战略收缩在1689年《尼布楚条约》中得到最终确认。

在俄罗斯史学界,此战长期被淡化为"边境冲突"。直到2004年俄罗斯科学院出版的《远东开发史》才首次采用"呼玛尔斯克战役"的正式称谓。而中国学界则普遍将其视为"雅克萨之战的前奏"。

最新考古发现表明(2018年《西伯利亚考古学报》),战场遗址出土的满洲箭簇与哥萨克纽扣共存于同一地层,为战役的惨烈程度提供了实物证据。