从竹筐到职业联赛:中国篮球130年的火种燎原之路

文:自己的平凡之路

编辑:画乡老顽童

引言:一颗球点燃的文明之光

1896年1月11日,天津青年会的户外空地上,一群中国青年脱下长袍、盘起发辫,第一次用竹筐和足球尝试了名为“篮球”的西洋运动。这场简陋的表演赛,像一粒火种,点燃了中国体育史上最持久的激情——130年后,CBA联赛的赛场灯光下,运动员的每一次扣篮都在向世界宣告:这颗火种早已燎原。今天,我们回溯的不仅是一段历史,更是一个民族用热血与智慧书写的体育传奇,请看中国篮球的三次历史跃迁!~

一、天津青年会:中国篮球的“基因密码”

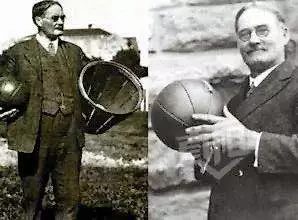

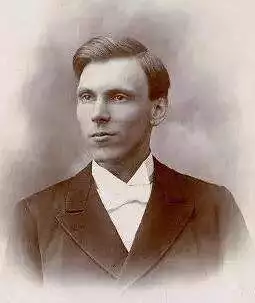

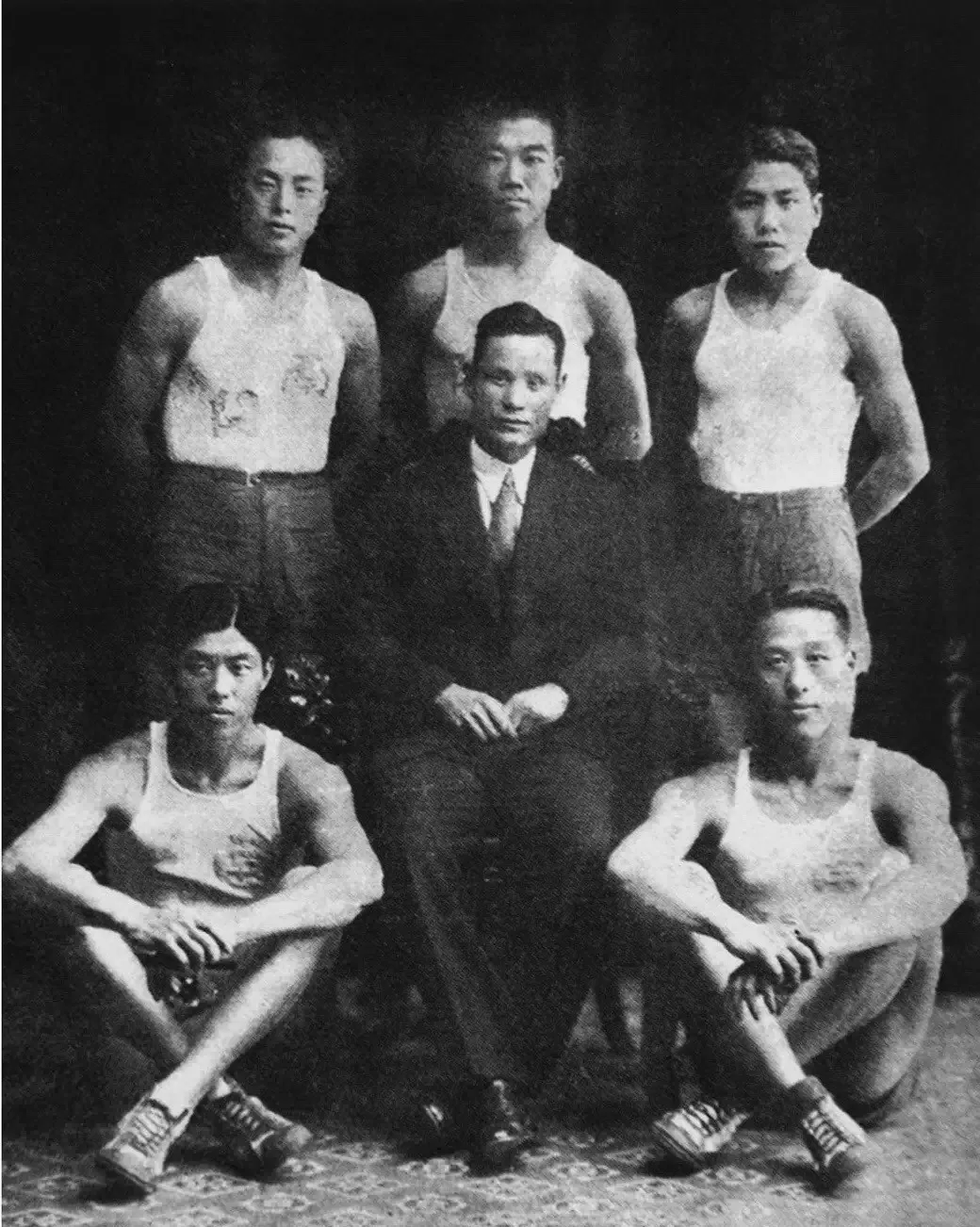

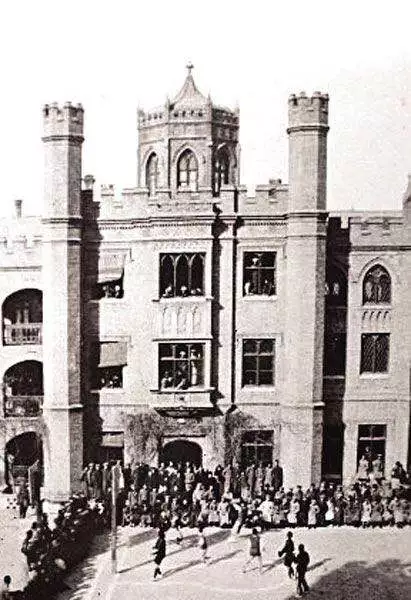

1895年,美国传教士来会理将篮球带入天津时,没人想到这项运动会成为中国的国民运动。他用竹筐和足球在天津青年会组织了首场表演赛,参与者需要爬梯子取出卡在竹筐里的球,但正是这种原始的游戏,让中国青年第一次感受到团队竞技的魅力。到1904年,天津已建成中国最早的室内篮球场,南开中学的“南开五虎”更是在1920年代横扫全国,成为首个现象级篮球IP。这段历史藏着中国篮球的原始基因:从竹筐到铁圈,从学堂到职业赛场,天津始终是创新的原点。

二、职业化破冰:CBA如何重塑中国篮球生态

1995年,当CBA联赛在天津缺席中诞生时,中国篮球正经历阵痛。但这座城市的篮球人没有放弃——2008年天津男篮重返顶级联赛,2015年青年队打破40年冠军荒,2024年主客场制群众联赛的试水,每一步都踩在职业化改革的脉搏上。如今CBA联赛的商业价值突破百亿,但鲜有人知的是,它的底层逻辑仍带着天津基因:2025年新赛季推出的“元宇宙观赛系统”,灵感正来自天津青年会旧址的VR历史展馆。职业化不仅是商业包装,更是对百年前“敢为人先”精神的延续。

三、2025年的十字路口:传统与潮流的碰撞

站在2025年回望,中国篮球正面临前所未有的挑战与机遇。CBA联赛的场均观众突破8100人,但国家队的国际排名却停滞不前;三人篮球在街头巷尾火爆,但青训体系仍困于“重体能轻战术”的旧模式。值得关注的是,天津先行者男篮的主教练提出的“数据化青训”理念——通过AI分析青少年球员的决策模式,这与百年前蔡乐尔推广的“战术板教学”形成奇妙呼应。

历史总在循环中前进:当我们在智能球馆里欢呼时,别忘了那些曾在竹筐下挥汗的先行者。

结语:篮球场上的文明对话

从天津青年会的竹筐到CBA的智能篮板,中国篮球的130年是一部“西学东渐”的活教材。但它的真正价值不在于模仿,而在于转化——当总决赛的MVP用“720度转身扣篮”致敬南开五虎的经典战术时,我们看到的不仅是技术的迭代,更是一个古老文明对现代体育的创造性回应。

下次当你路过天津东马路那座红砖老楼时,请记住:这里埋藏的不只是中国篮球的起点,更是所有体育梦想的初心。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,该文旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。本文内容综合权威媒体报道,后续动态请关注官方消息。