1967年,周恩来探望许世友却扑空,许怒斥助手:我和总理谁重要?

1967年深秋,金黄的落叶洒满北京城的大街小巷。

彼时,身为南京军区司令员的许世友来到了中南海,并住进位于怀仁堂东南角的永福堂。

作为一员封疆大吏,他为何要从南京千里迢迢住进北京呢?

原来,早在多年以前,中央军委就任命他兼任国防部副部长。

只不过许世友在南方待习惯了,再加上南京军区事务众多,所以他很少到北京。

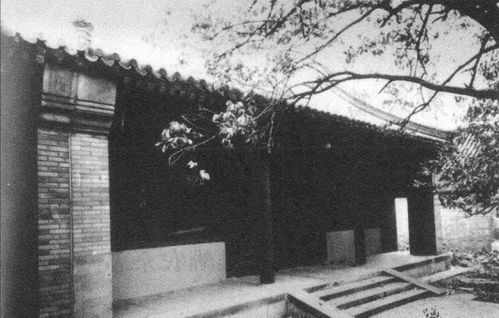

永福堂是个挺小的四合院,而且因为年久失修的缘故,门窗、廊柱的油漆已经脱落,那斑驳的痕迹更显得这个小院别具沧桑。

然而,当许世友搬进永福堂之后,原本苍凉的院子立马变得热闹起来。

昔日的老战友、老同志们纷纷登门拜访,就连身为国务院总理的周恩来都在百忙之中三次前去看望。

可令人感到奇怪的是,有一次周恩来总理携夫人邓颖超来到永福堂之后,许世友却对身旁的助手大发雷霆:“我和周总理谁重要?”

而那名年轻的助手一时间竟不知该如何回答这个问题,只能怔在原地,呜咽了半天也说不出个所以然来。

那么,为何当周恩来、邓颖超夫妇前来探望过后,许世友却对着身旁的人如此大发雷霆呢?他为何又会问出“我和周总理谁重要”这样的话来呢?

一直以来,许世友都是人民部队中的一员悍将。

尤其是在抗日战争时期,他担任八路军山东纵队第3旅旅长、胶东军区司令员的时候,多次率部击退日伪军、国民党顽固派的侵扰,先后收复和解放了包括文登、荣成、威海卫、牟平、龙口、莱阳等在内的诸多城市。

就连毛主席都毫不吝啬地对他夸赞道:“许世友是员战将,打红了胶东半边天,了不起,实在了不起!”

新中国成立之后,许世友将军参加了抗美援朝战争,又先后担任华东军区副司令员、华东局书记处书记、南京军区司令员等重要职务。

时间来到1967年,彼时的许世友已经61岁,随着年龄的增长,曾经在战场上留下的旧伤时常发作,令他痛苦不堪,不要说处理军区的工作,就连日常生活都十分困难。

对于许世友将军的病情,组织上是极为重视的,便安排他到大别山疗养。

可当毛主席、周恩来等人得知这样的结果后,非但没有放下心来,反倒颇为担忧。

一次闲聊时,周总理便提起了这件事。

“许世友同志身体不好,听说已经搬到大别山住了,只不过天天喝酒,哪能遭得住啊”。

闻听此言,一旁的毛主席放下了手中的文件,叹息着摇了摇头。

作为战争年代一路并肩作战走过来的老首长,毛主席对许世友可谓极其了解。

除了带兵打仗之外,他最大的爱好就是喝酒。

尤其是接到战斗任务的时候,必须要和将士们开怀畅饮一番,用他的话来说这是壮行酒,喝了之后打起仗来勇猛无比,能多消灭敌人。

对于这种做法,毛主席也是默许的。

毕竟一场又一场的战斗令人长期处在紧张的氛围下,的确需要一个发泄口。

可现如今新中国已然成立,边境也已稳定,没有仗可以打了。

而且老战友们都分散在大江南北,好几年都见不到一面,念旧、而且喜欢热闹的许世友自然难免落寞。

为了不让自己过于孤独,他唯一能做的事情便是喝酒。

众所周知,许世友将军的酒量格外大,一旦喝起来更是没完没了。

现如今年纪大了,仍然没有节制地饮酒,身体状况更加雪上加霜。

考虑到这一点,毛主席便与周恩来总理商议,是否将他接到北京来住一段时间。

毕竟昔日的老战友大多都在北京,他来这里也有人说话、聊天、忆往昔。

而且在自己的身边,也能看管他少喝点酒。

1967年7月,毛主席开启了华北、华东视察之行,足迹遍布河北、河南、湖北、湖南、江西、浙江、上海等地。

行程临近结束时,他还特意改道去了南京一趟。

见到许世友后,毛主席便伸出手轻拍着他的肩膀:“你自己一个人在这边,是有些寂寞啊”。

此言一出,这位在战场上流血流汗不流泪的老将军、眼眶竟红润了起来。

他没有想到,毛主席竟然如此挂念自己,心中感动不已。

就在许世友将军哽咽之际,毛主席继续说道:“如果在南京觉得闷,就去北京住一段时间老战友们可都在那儿等你呢”。

许世友自然是想和老战友们聚一聚的,但转念一想,毛主席肩负着新中国发展的重担、事务繁忙,而别人也都是各司其职,自己倘若真的到北京,恐怕会给大家添麻烦。

于是,在沉默了片刻之后,他有些迟疑地回应道:“等等再说吧”。

送别毛主席后,许世友也没将此事放在心上,但他整个人明显比以往开朗了许多,脸上也增添了几分笑容。

可他没有料到的是,短短几天之后,周恩来总理的电话就打了过来。

“喂,是许世友同志吗?我是周恩来”。

听到来电者是周总理,许世友将军立马从椅子上站了起来,身子挺得笔直。

他铿锵有力地说道:“总理,您打电话来有什么事?”

电话那头也不拐弯抹角,直截了当地说道:“我和毛主席商量过的,想接你到北京来住一段时间。主席外出视察回来之后,特意让我给你打个电话,想让你近期就过来”。

面对如此盛情邀约,许世友将军仍旧推辞着。

直到不久之后,同为开国上将、时任北京军区司令员的陈锡联打来电话,才让他最终决定前往北京。

毛主席、周总理为何要让陈锡联将军前来劝说呢?

原来,两人之间有着三十多年的老交情。

1932年时,许世友在红四方面军担任团长,而陈锡联则在他手下的一连担任指导员。

虽然抗日战争爆发之后,许世友前往山东抗日,而陈锡联留在了太行山地区,但两人之间的友情并没有随着时间的流逝而变淡。

在革命年代,他们时常互通电报,询问彼此的近况。

即使在建国之后,两人仍旧保持着电话联络。

陈锡联诚挚地说道:“老首长,当年要不是你,我可能就牺牲在那片草地里了,这么长时间没见,我想见您……”

这番话,勾起了许世友将军的记忆。

1936年4月,红四方面军长征至那一望无际的草地之中,彼时反动派的一支部队紧咬不放,为了给大部队争取时间,许世友主动请缨留下来打阻击。

敌人仗着兵力多、武器装备精良的优势,接连发起进攻。

许世友则命令部队寻找掩体,打退了他们如潮水般的攻势。

就当敌人开始后撤时,许世友决定乘胜追击,好好挫一挫对方的锐气。

就在这个时候,敌人的一枚手榴弹不偏不倚,落在了他的身旁。

千钧一发之际,不远处的陈锡联猛地扑过来,将许世友按在了地上。

一声剧烈的爆炸过后,弹着点出现一个大坑,许世友这才反应过来,要是没有陈锡联的搭救,自己恐怕就要交代在这里了。

后怕之余,许世友突然发现手掌传来一股温热感,抬手一看竟是一片血迹。

两枚弹片扎进了陈锡联的皮肉之中,伤口处正潺潺流着殷红的鲜血。

“快,医务兵,医务兵!”

许世友一边用力按住伤口、让血能少流一些,一边大声呼喊着。

可大部队早已转移,留下来的阻击部队又怎么会有医务兵呢。

无奈之下,他只好从军装上扯下布条来包扎伤口,随后又找来两根木棍做成担架。

恍惚之际,陈锡联呢喃道:“首长,把我……放下吧,不然会拖累大家的”。

可对于这番哀求,许世友视若罔闻,咬紧牙关抬着担架。

直到走出草地之后,他们才终于找到一名江湖郎中处理已经化脓的伤口,陈锡联也得以捡回一条性命。

回忆起那一幕幕生死时刻,许世友终于被说动了,简单收拾一番后便踏上了北上的列车。

抵达北京时,已是深秋,当许世友裹着已经洗得泛白的旧棉袄走出车站时,便发现了早已在此等候多时的陈锡联、杨成武等人。

在他们的簇拥下,许世友一行人乘坐汽车赶往中南海,受到了包括毛主席、周恩来在内的中央领导们的热烈欢迎。

将行李安置在永福堂之后,许世友好奇地打量着周围的一切,而随行的两名小战士也感到十分新奇。

毕竟这是他们此生第一次来到中南海,与中央首长如此近距离的接触,心中既兴奋、又紧张。

在之后的那段日子里,原本寂寥的永福堂变得异常热闹。

陈锡联、王建安、王震、余秋里、李先念等人纷纷前来探望。

有人说话解闷,许世友开始变得健谈起来,也不再整日与酒作伴,反倒时常跑跑步、打打拳。

甚至老战友们主动邀请参加酒宴,他都主动拒绝。

那个时候,正值全国第三个“五年计划”时期,三线建设和国民经济恢复成为重要工作。

在这样的时代背景下,身为国务院总理的周恩来常常夜以继日地工作、调研,每天忙得不可开交。

可即便如此,在许世友住进中南海的那段日子里,他还是抽出时间专程三次前去探望。

1967年冬天,周恩来、邓颖超夫妇顶着寒风来到了永福堂,可当时许世友正在午睡。

得知这种情况,周总理也没有多说什么,只是告诉他的助手,等改天再来。

等到下午许世友醒来之后,年轻的小助手自然将周总理夫妇来过的消息告知了他,谁知却引得对方勃然大怒。

“你说说,我和周总理哪个重要?”

对于首长突然间的发火、以及没来由的问题,小助手有些摸不着头脑。

他张了张嘴,不知该如何回答,只能站在原地沉默着。

见小家伙委屈的模样,许世友长叹了一口气:“周总理那么忙,还抽时间来看我,这是多么大的尊重啊!”

“我虽然在午睡,但周总理来了你们应该去叫醒我!”

当天傍晚,窗外暮色渐浓,许世友带着那名小助手便出了门,径直朝着西花厅的方向赶去。

西花厅,正是周恩来、邓颖超夫妇的寓所。

那个时候,天空飘洒着稀疏的雪花,周恩来正坐在西侧书房的窗前,全神贯注地批示着文件。

“总理,许世友将军来了”。

一番话,让周恩来回过神来,他赶忙起身走出书房迎接,却发现许世友早已站在客厅中,肩膀、头发已经被雪水打湿。

“外面下着雪,你怎么就来了?”

一边说着,周总理熟练地倒了两杯热水,分别递给了许世友和他身旁的那名小助手。

而许世友嘿嘿一笑,径直说道:“总理,今天让您白跑了一趟,我特意带着这个娃娃给您赔礼道歉的”。

话音刚落,周恩来总理便连忙摆了摆手,严肃地说道:“不怪这个小同志,是我让他不要去叫醒你的,你的身体不好,应该多休息”。

听到这样的解释,许世友只感觉心头有一股暖流涌过。

那一夜,二人畅谈了许久,从他到嵩山少林寺学习功夫,再到后来的黄麻起义,每一句话都包含着深情与向往。

岁月不饶人,昔日那两个有着远大志向的翩翩少年,如今均已是两鬓斑白,只有回忆起那段往昔的峥嵘岁月,才能让他们心中有些许慰藉。

临近新年之时,许世友告别了毛主席、周总理以及一众老战友,回到了南京。

虽然在北京的日子十分快乐,但他没有忘记自己身上的担子。

作为南京军区的司令员,自己有义务尽快回归到工作之中。

值得一提的是,1979年、已经73岁高龄的许世友远赴南部边境,亲自指挥了对越自卫反击战,立下了赫赫战功,可谓宝刀未老。

组织上对他的评价是极为公正、客观的。

“许世友在60年戎马生涯中,战功赫赫,百死一生,是一位具有特殊性格、特殊经历、特殊贡献的特殊人物。”

1985年10月22日,也就是反击战后的第五个年头,许世友将军在南京病逝,享年79岁。