明代捕快卑贱至极,毫无社会地位可言,根本无法与警察划等号

大明弘治十二年,也就是1499年的五月份头一天,北边的直隶地区顺德府的唐山县里。

在县太爷胡夏卞的大堂上,他猛地一拍桌子,大声喊道:

你们这些狡猾的家伙,赵家被抢的事,受害人已经多次来问进展了。按照规定,五天查一次,今天就是期限,结果你们什么都没查到。我看你们就是敷衍了事,不认真干活。来人,给我狠狠地打他们十棍子!

话一说完,几个穿黑衣的公差立刻把那两个跪在地上的捕快架起来,动作熟练地拉开他们的裤子,接着就是一顿棍棒,啪啪作响,十下棍子下去,屁股立马就肿得高高的。

那个挨打的捕快心里虽有委屈,但啥也不敢说,只能自认倒霉。他挣扎着爬起来,即便腿瘸了也得硬着头皮继续外出办案……

在唐朝那会儿,捕快有个别样的称呼,叫“不良人”。

到了宋朝那会儿,有俩差事,一个叫“捕快”,另一个叫“快手”。捕快呢,主要是负责在街上巡逻,抓那些小偷小摸的坏人。而快手,他们的活儿就是跑来跑去送官府的文件,还有催着老百姓交税。

到了明朝那会儿,大明律里头就开始提“应捕”或者“应捕的人”了,说“捕役”和“快手”这些人都得负责查案子、抓小偷强盗啥的,因此大伙儿就把他们一块儿叫作“捕快”。

一般说起来,捕快这个词,主要是指明朝那时候的捕快。不过也得知道,清朝在很多方面都是照着明朝来的,所以清朝的捕快,跟明朝的基本上没啥两样。

捕快的活儿主要就是查案抓坏人,比如破解刑事案件,逮捕那些小偷强盗啥的,说起来跟现在的警察挺像的,没啥大差别。

但这可不意味着就能和警察相提并论,说白了,身份、未来前景、社会地位这些,差别实在是太大了。

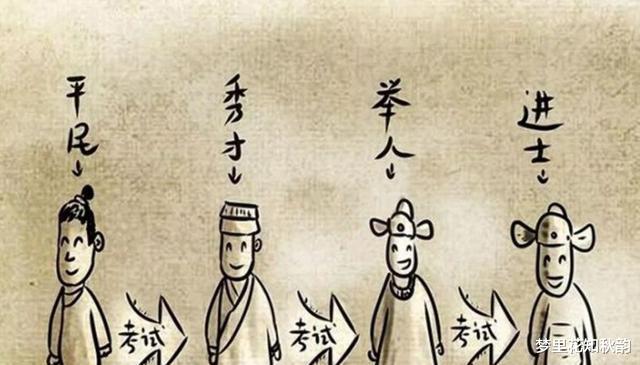

在明朝,地方官府的工作人员主要分三块,就是“当官的”、“办事的”和“跑腿的”。“当官的”就是那些有正式官职的人。“办事的”呢,指的是在官府里处理日常事务的人员,他们虽然没官职,但事儿可不少干。还有“跑腿的”,这些主要是负责一些具体执行工作的人员,比如传递消息、押送物资等等。总的来说,这三类人共同构成了明代基层官府的人员架构。

这里面说的“官”,就是那些有级别的官吏,像知县、县丞、主簿、教谕、巡检这些。他们的级别有七品的,京县的官员级别高点,是六品,还有八品、九品的,各不相同。管这些官员的是吏部,他们手里有官印,算是统治阶级的一员。

吏啊,说的就是书吏和经制吏两种人。书吏呢,主要是在六房里抄抄写写公文,整理整理文件啥的,所以在明朝那会儿,人们也叫他们“书手”。而经制吏呢,干的活儿就比较杂了,像是收钱收粮收税,还有安排徭役这些事务性的工作,都是他们的活儿。

虽然吏没法往上升官,地位上跟官比那是差远了,但他们好歹也是朝廷正经发工资的人,而且并不影响他们去考科举,走正道谋前程。

而说到差役呢,就是分三种,分别是皂役、壮役和快役。皂役就像是后勤人员,主要干些站堂、执行刑罚的活儿;壮役呢,就是负责看守城门、仓库这些地方;快役则是外出办事的,他们负责抓人、破案,也就是咱们常说的“捕快”。

捕快呢,他们也算是体制内的“正规军”,天天穿着黑衣服,腰里挂着朝廷给的牌子,带着腰刀或是铁尺,兜里还揣着铁链子。老百姓都管他们叫“捕爷”、“头儿”、“牌爷”,看上去那叫一个神气十足。

不过,他们在地位上跟官员和公差比起来,那可是差得远了。

在明朝,捕快这行当被视为“下等行业”,就像“皂隶、马夫、小跑腿、步兵、弓箭手、牢卒、看门人、运粮的、验尸的、还有捕快番子”,这些都算是低贱的活儿,他们的地位跟“仆人、戏子、叫花子”没啥两样……

最关键的是,家里三代人都不能去考科举了。

在那个时代,大家都觉得只有读书才是出路,其他啥都不算数。这么做,简直就是自己断了自己的前程。

捕快们虽然平时大呼小叫的,但实际上他们在政治上根本没啥地位。老百姓呢,虽然平时看起来胆小怕事,但他们可是国家的四个支柱——“士农工商”中的一员,是正儿八经的良民。只要好好读书,他们也有机会改变自己的命运,实现阶层的提升。

在当官的眼中,捕快其实不怎么被当人对待,他们对捕快往往没啥尊重。

从查案时的“限时规定”就能明显看出这一点:要是哪个地方发生了刑事案件,负责查案的捕快可得抓紧时间了,他们每五天要比对一次进展,每十天得有个明确的结果。要是到期还没破案,那可就得挨棍子了,作为惩罚。

碰到个特别严厉的正印官,那捕快被他处决一两个,根本就不算啥稀奇事了。

还有啊,捕快不能“走大门,横冲直撞,坐官老爷的位子”。电视剧《繁城之下》里的那个场面真的太不对劲了,捕快是不能在衙门大堂上坐着的,就连捕头也不成。

说实话,捕头这个叫法,其实就是捕快团队里头的内部说法,大明朝的官方行政设置里头,压根儿就没“捕头”这个职位。

因此,捕头这个身份并没有得到官方的正式认可,说到底,他们还是捕快,地位没变。

捕快们其实是没有正经薪水的,所以说他们根本就不是靠朝廷吃饭的。每年呢,他们所属的衙门会给点儿“辛苦费”,也就够勉强维持一家老小的生计,想换个身份地位那是门儿都没有。这样一来,大部分的捕快在道德方面都挺松散的。

他们平时经常借着查案的名头来敲诈别人,有时候为了赶紧结案,还会随便找个人来背锅,搞出一些冤枉人的假案错案。

在收税和分配劳役时,他们会想各种办法来捞点外快。就说这吧,前脚刚走一批公差,后脚新的又来了。旧粮刚交上,新粮的催缴又开始了。农民们辛苦种的乡丝还没熟呢,布衫就已经破破烂烂,迫不得已去当铺典当,结果还被当铺的人欺负,哭得那叫一个惨。

他们可不是像《武林外传》里的小六和老邢那样,单纯又善良。

因此,尽管老百姓表面上会客气地叫他们“捕快大爷”、“头目大人”,但背地里没有一个不鄙视他们的,都私下里喊他们“衙门虎狼”、“衙门笨蛋”。

捕快们虽然没法直接吃上皇家的俸禄,一年到头就靠那点“辛苦钱”过日子,但好歹也是官府里的“正式编制员工”。由于他们手头能捞到不少暗地里的好处,甚至是一些不正当的收入,所以实际上他们的钱袋子还是挺鼓的。

结果,有些不务正业、爱捣乱的人也想尽各种招数,想要挤进捕快的行列,但大多都没能成功。

到最后,没办法只能选个次一点的,去当个“白役”。

“白役”其实就是那些没正式编制的捕快,人们也叫他们“副役”或者“副差”。

因为正式编制的“固定差役”人数不够,加上衙门里每天的任务又多又杂,所以需要很多捕快来帮忙,但现在就是人手不够。

从明朝嘉靖那时候起,地方上的州县就开始流行用白役了,这事儿变得很常见。

《明神宗实录》里头讲了:白役的人数比正经差役多了好多,干活儿时,一般一个正经差役得配上三个白役。

对于这种地方官府偷偷招了很多捕快的情况,吏部虽然发话了:“按规矩来,不能随便乱招”,但实际上并没啥管用的办法来阻止。

对上官来说,只要能保证钱粮赋税、徭役这些该收的都按时足额到手,社会秩序不乱,那他也就懒得去细究太多了。

这些干白活的常常连基本的“公差钱”都捞不着,那他们肯定是有所企图,这不难猜。

再说,那些捕快也就只能对平民百姓摆摆威风,一碰到地方上的有钱有势的人,他们可就不敢乱来了。

比如说,现在大家可能不太瞧得上眼的秀才,但在大明朝那会儿,情况可就不一样了。要是捕快不小心惹到了秀才,秀才那是完全有底气给捕快几个大耳光的。

被打的捕快不会反击,也没法找知县帮忙,因为知县不可能为了捕快去得罪读书人,他们才是一路人,到底都是讲究名分礼教的人。

因此,只能自己默默承受,不敢吭声。

要是真动手反击了,秀才只需招呼一声他的同学们,大家立马响应,一块儿跑到孔庙集合,再去学政衙门寻求支持。

这事要是闹大了,那当差的捕快,轻的会被打发回家,重的可能会被流放,甚至还可能丢了性命。

讲真的,捕快和现在的警察真的没法比,完全不是一码事。从社会地位到发展空间,再到职业的未来和收入待遇,那差别简直是太大了。