毛泽东的词作轰动重庆,周恩来为何提出暂缓发表?此词气魄太大

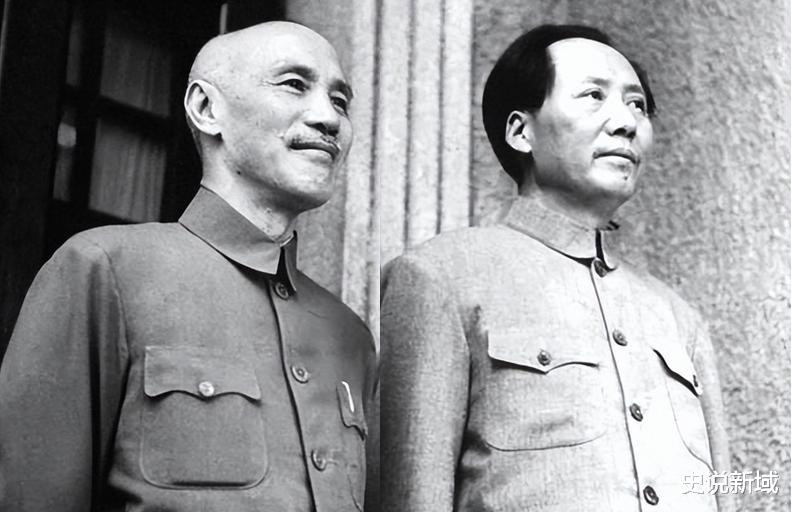

1945年10月的重庆红岩村,周恩来盯着手中那份《沁园春·雪》的手稿,眉头紧锁。窗外的嘉陵江雾气弥漫,谈判桌上的国共交锋正酣。三天前,柳亚子激动地将毛泽东的这首旧作送到《新华日报》,要求发表。周恩来却提笔批示:“暂缓!”——这场关于一首词的“政治博弈”,竟比重庆谈判本身更惊心动魄。

一、柳亚子索诗:一场跨越十九年的重逢

1945年9月6日,毛泽东踏进重庆沙坪坝柳亚子寓所时,这位南社诗人颤抖着递上自己编纂的《民国诗选》。书页间夹着一份抄录的《七律·长征》,字迹潦草,错漏频出。“润之,能否赐墨宝校正?”柳亚子的请求,揭开了一段诗词传奇的序幕。

十九年前,两人在广州初遇时,柳亚子便以“并世支-那两列宁”盛赞毛泽东。此刻重逢,毛泽东却未重写《长征》,而是将1936年东征途中所作的《沁园春·雪》誊抄相赠。信中谦称“游戏之作”的这首词,让柳亚子拍案惊呼:“中国有词以来第一作手!”他连夜和词一首,连同原稿送至《新华日报》。

二、周恩来的政治嗅觉:按下发表的暂停键

在红岩村的八路军办事处,周恩来面对柳亚子的投稿陷入沉思。此时的国共谈判正胶着于军队整编和解放区政权问题,蒋介石已暗中调兵三十万进犯华北。周恩来敏锐意识到:“此词气魄太大,恐被曲解为‘帝王思想’。”他指示报社暂缓发表毛泽东原词,仅刊出柳亚子和作。

这一决策体现了惊人的政治预见。词中“数风流人物,还看今朝”的豪言,在国民党文人眼中无异于“称王宣言”。周恩来深知,若在谈判僵局时公开此词,必将激化矛盾。直到10月11日毛泽东安全返回延安,他才默许《新民报》编辑吴祖光发表原词,并亲定按语强调“气魄之大乃不可及”。

三、山城纸贵:一首词掀起的文化海啸

1945年11月14日,《沁园春·雪》见报当日,重庆街头出现罕见奇观:报童手中的《新民报》被抢购一空,黑市价格暴涨二十倍。银行家、教授、黄包车夫争相传诵,茶馆里的说书人即兴吟唱。国民党中宣部官员哀叹:“毛泽东一支笔,抵过十万大军!”

更令蒋介石震怒的是,连国民党内部也暗流涌动。侍从室主任陈布雷私下对同僚感慨:“此词气吞山河,非人力可及。”国民党元老于右任闭门三日临摹毛体书法,叹道:“帝王将相俱往矣,此乃真龙气象!”

四、国民党的文战溃败:30首和词不敌114字

蒋介石紧急召见陈布雷,下令发动“文战”:“凡能作诗者,皆须填《沁园春》!”

国民党中宣部秘密征集到三十余首和词,却尽是“草莽黄巢”“沐猴而冠”之流的谩骂。易君左等御用文人绞尽脑汁,终未能写出一句“欲与天公试比高”般的雄浑之语。

与此同时,郭沫若、黄齐生等进步人士的反击词作席卷文坛。陈毅在山东前线挥毫写下:“看御用文人,谤言喋喋;权门食客,谵语滔滔。”

这场没有硝烟的战争,最终以国民党“鸦鸣蝉噪”的闹剧收场。

五、毛泽东的从容:笔锋所指即民心所向

当王若飞将国民党攻击词作寄回延安时,毛泽东淡然批示:“鸦鸣蝉噪,可以喷饭。”在给教育家黄齐生的信中,他更直言:“某党文人无聊,造作谣言,不值一驳。”这种从容,源于对民心向背的深刻洞察。

历史证明,这首词的价值远超文学范畴。重庆的银行家开始秘密资助地下党,青年学生成批奔赴延安。美国记者斯诺观察到:“毛泽东用114个字,让中国知识分子看到了新文明的曙光。”1946年政治协商会议上,中间党派集体左转,恰是这首词播撒的思想火种。

【参考资料】:《毛泽东传》(中央文献出版社)、《重庆谈判纪实》(重庆出版社)、《周恩来年谱》(人民出版社)、《柳亚子诗词选》(上海古籍出版社)、《红岩精神研究》(重庆出版社)、《中国现代文学史》(高等教育出版社)、《毛泽东诗词鉴赏》(中华书局)、《国民党大陆失败史》(辽宁人民出版社)