鸿蒙5.1正式登场,微内核+卫星通信+超级中转站,底层换骨的蜕变

鸿蒙5.1将正式登场,这不是一次普通的系统升级,它是华为操作系统的一次“底层换骨”。

从碎片化设备连接,到真正意义上的“万物互联”,鸿蒙5.1打破了传统手机系统的边界,正把“设备即网络”的未来愿景,拉到我们眼前。

鸿蒙5.1的意义与核心价值

鸿蒙5.1的发布,标志着华为操作系统从传统终端向万物互联生态平台迈出了关键的一步。

这不仅是一个版本号的变化,更是一次系统底层逻辑的重构。

鸿蒙5.1不再以“设备本身”为核心,而是将“通信协同”设为默认状态。设备之间的互动,从配件附属走向了主动互联。

在5G向6G过渡的关键阶段,鸿蒙5.1通过卫星通信、微内核架构和分布式技术的深度融合,重新定义了设备和网络之间的关系。

主要技术更新与功能升级

1. 卫星通信的普及与场景扩展

• 卫星通信不再是高端应急配置,而是鸿蒙系统级能力的一部分。

• 支持手机、车载、穿戴设备等多个终端协同。车辆(如尊界S800)可作为通信中继,构建30米半径的卫星通信区域,实现离车通话。

• 新毫米波天线阵列技术,接入速度提升50%,通话时延降低20%。

• 接入北斗导航系统,新增AI事故预判能力,在0.8秒内完成碰撞检测并自动启动救援。

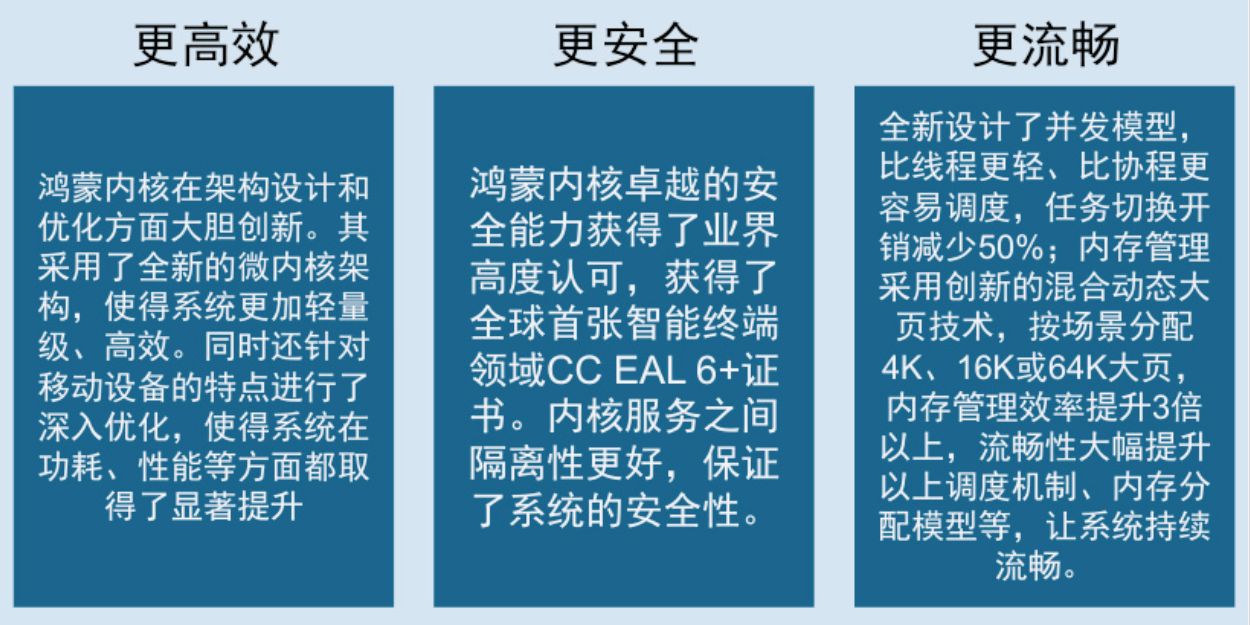

2. 微内核架构的全面优化

• 系统核心代码缩减至安卓的1/40,调度效率提升40%。

• 全新“新盾安全协议”上线,系统防护响应速度提升3%。

• 与麒麟9010芯片深度联动,星闪2.0助力卫星通信功耗降低35%。

3. 分布式架构的深入应用

• 支持车机、穿戴、无人机等九类终端同步互联,数据流转延迟下降50%。

• 超级中转站2.0上线,文件传输几乎达到AirDrop速度,支持离线设备定位、远程访问PC。

• 花瓣地图实现分布式导航,即使手机断网,也可通过穿戴设备继续引导路线。

• 智慧小窗自适应优化,使大屏设备的多任务交互更接近桌面体验。

4. 原生生态与适配进展

• 原生鸿蒙应用已超100款,包括支付宝、工行等大型App接入专属功能。

• 一次开发多端部署框架持续优化,方舟引擎六大模块(图形、存储等)性能提升30%。

优缺点盘点

优点:

• 技术突破显著,鸿蒙5.1成为全球首个将毫米波卫星通信标准化并下放至消费级设备的系统。

• 微内核+分布式形成技术护城河,在安全和协同效率上具备明显优势。

• 用户体验大幅提升,动态壁纸、碰一碰分享等功能细节打磨到位。

• 弱网环境下,系统能自动优化选网路径,保障稳定连接。

• 非手机类设备(如车机、无人机)全面融入,鸿蒙向“全场景操作系统”加速迈进。

缺点:

• 功能体验高度依赖新硬件(如麒麟9010芯片),老用户难以完整享受升级红利。

• 星河通信、超级中转站等高级功能需要搭配特定硬件,使用门槛较高。

• 第三方App适配仍不成熟,部分体验不够连贯。

• 海外市场本地化不足,限制全球推广。

• 分布式操作逻辑对新用户学习成本较高,需要一定适应时间。

用户反馈与实测数据

亮点体验:

• 麒麟9010设备在多任务处理、游戏、视频场景中表现流畅,弱网下仍稳定运行。

• 鸿蒙5.1功耗控制出色,实测续航可提升约15%。

• 数据安全感增强,用户对数据加密与双向认证机制反馈积极,特别是在金融App中表现明显。

问题反馈:

• 微信等高频App在个别场景下存在卡顿、过渡动画不流畅等Bug。

• 老机型升级后无法使用卫星通信等核心功能,部分用户产生心理落差。

第三方评测数据:

• 鸿蒙5.1使用的混合动态大页技术使内存管理效率提升3倍,后台驻留能力领先安卓。

• 毫米波卫星通信实测延迟低至20毫秒,超越传统蜂窝网络水平。

总结来说:

鸿蒙5.1不是一次简单的系统版本更新,而是对整个操作系统生态的重新定义。

通过微内核、分布式和卫星通信的融合,鸿蒙正走在一个完全不同的发展路径上。它将“设备就是网络”的理念真正落地,也为6G时代提前铺设了通信标准。

未来随着鸿蒙Next的落地(彻底抛弃Linux内核),华为有可能成为率先实现自主通信生态闭环的科技公司。

当然,目前鸿蒙5.1更适合追求极致前沿体验、愿意参与新生态建设的用户。对大多数依赖稳定成熟应用生态的普通用户来说,仍需权衡生态完整度与设备兼容性的实际需求。

声明:原创首发 | 作者:小8说科技

本文数据源自本文章内容及图片均来自网络信息整理,如有不实,请联系删除,一切信息以品牌官网为准。