老山越军有多顽强?老兵回忆:明知必死,转身磕几个头继续往前冲

在老山十年轮战期间,我军炮兵的战绩远超一线部队。数据显示,整场战役中,我军共击毙敌军1.5万余人,击伤2万余人,其中超过半数的敌军伤亡是由炮兵造成的。炮兵在后方发挥了关键作用,成为战场上的主要杀伤力量。

在这场战斗中,我总共摧毁了敌军各类火炮超过1000门,军车200多辆,坦克4辆(有说法是ASU-85坦克歼击车),此外还包括大量其他武器装备、防御工事、火力点、指挥(观察)所以及仓库。

1984年7月12日的松毛岭战役,堪称解放军炮兵作战史上最为辉煌的一仗。在这场战斗中,我军在后方阵地集结了超过700门各型火炮,仅用半天时间就倾泻了3400多吨炮弹。如此猛烈的炮火覆盖,彻底粉碎了越军6个团的进攻企图,给敌军造成了毁灭性打击。这场战役充分展现了解放军炮兵的强大火力优势和精准打击能力,成为我军炮兵作战的经典战例。

根据非官方数据,越军在松毛岭战役中损失惨重,仅一天就在我军阵地前留下了超过3700具尸体。若加上之前在清水河一带因我军炮火突袭而造成的伤亡,越军的总伤亡人数将更加触目惊心。

越军虽然在战役中遭受重创,但其步兵展现出的顽强斗志和过硬的个人作战能力给我方留下了深刻印象。这些士兵在逆境中表现出的坚韧和战斗素质,充分体现了他们的训练水平和战斗精神。尽管最终战败,但越军步兵的作战表现仍值得我们认真研究和反思。他们的战斗意志和单兵能力,特别是在困难条件下的坚持,为我军提供了宝贵的观察样本。这种在劣势中依然保持战斗力的表现,展现了越军步兵的独特优势。

我军在清理松毛岭战场时,观察到大量阵亡的越军士兵。尽管他们衣着破烂,部分人甚至没有穿鞋,但每个人都携带着大量弹药、手榴弹和刺刀。值得注意的是,他们的尸体排列整齐,头部一致朝向我们的阵地,宛如晾晒的咸鱼。这一场景凸显了越军在战斗中的顽强和纪律性。

这种战斗场面让人震惊,它表明越军是在进攻途中被击毙的,而非撤退时被击中的。即便知道冲锋意味着死亡,他们仍义无反顾地向前推进。最接近我方阵地的越军,距离119团指挥所仅有三十余米。

那时候越南的日子也不好过。他们搞了太久的军事扩张,把大量资源都投到军队上,导致国内经济一团糟。老百姓的生活更是紧巴巴的,过得相当艰难。

在1979年对越自卫反击战中,我军捕获的越南战俘数量有限。这些被俘的越军士兵和低级军官透露,他们在战斗期间经常处于饥饿状态。这一情况直接影响了他们的作战能力和士气。

自1984年起,解放军在老山和者阴山地区展开了长达十年的轮番作战。这场持久的冲突严重消耗了越南的资源和财力,使其经济陷入困境。

此时,双方在军事装备上的差异直接反映了两国实力的悬殊。解放军一个军的直属炮兵部队配备了18门85毫米口径的加农炮,以及各12门122毫米和152毫米口径的榴弹炮。

越南某军区直属炮兵团的火力配置相对有限,仅配备了12门85毫米加农炮和12门122毫米榴弹炮。无论是从装备数量还是火力强度来看,都无法与我军形成有效对抗。这种差距在实战中将直接影响双方的战斗力对比。

在火炮火力方面,中国军队已超越美国,成为地面作战的强势力量。美国陆军虽历来重视炮兵对步兵的支援作用,但在实战中表现却不尽如人意。特别是在越南战争期间,美军过度依赖空中打击,导致地面火力发展滞后,无论是火力密度还是打击强度,都明显落后于中国军队的水平。这种差距主要体现在炮兵规模、火力持续性和打击精度等关键指标上。中国军队通过自主研发和技术革新,在炮兵装备和战术运用上取得了显著突破,形成了独特的火力优势。相比之下,美军在长期依赖空中支援的作战模式下,地面火力体系建设相对薄弱,难以适应现代战争的多样化需求。

越军战俘曾感慨道:“你们的火炮威力甚至超过了美军!”这种评价背后,反映出中国军队在火力建设上的巨大进步。从1950年到1953年的朝鲜战争中,解放军深刻体会到了火力不足的困境。正是这种经历,促使中国军队在随后的30年里大力发展军事装备,最终实现了火力的全面提升,达到了与昔日对手相当的水平。

在对越自卫反击战中,越军经常面临密集的炮火轰炸。即使我方仅是师级规模的进攻,也能迅速调动上千门各类火炮,在短短半小时内发射数万枚炮弹,将越军阵地反复轰炸,犹如耕地一般彻底翻覆。

我军使用的重型火炮与越军的小口径武器形成鲜明对比。我们的130毫米和152毫米炮弹威力巨大,一发就能覆盖整个篮球场大小的区域,造成毁灭性打击。这种火力优势在战场上具有决定性作用。

老山战役期间,由于山地地形限制,我军重型火炮难以灵活调动和部署。通常情况下,我们采取冷炮战术作为丛林作战的主要方式。只有在遭遇越军大规模进攻时,才会动用炮火进行密集打击。这种战术选择既适应了复杂地形,又有效应对了不同作战需求。

在80年代中,中国军队的装备水平显著提高,尤其是火炮系统。当时装备的火箭炮和152毫米加榴炮,其射程已经突破30公里。这种远射程优势使得我军炮兵部队即使部署在国内,也能有效打击位于老山地区的越南军事目标。这种火力升级大大增强了中国军队的远程打击能力,在边境地区形成显著优势。

越军由于远程火力不足,始终不敢对解放军炮兵阵地发动攻击。他们心里明白,一旦开火,立刻会招致解放军的猛烈反击。在山区地形中,火炮机动困难,很容易成为对方炮火的固定目标。

越军的单兵作战能力相当出色,即便他们的火炮装备并不占优势。在与法国和美国的长期交战中,越军积累了丰富的实战经验。这场持续了二十多年的战斗,让他们在战场上表现得尤为坚韧。

越军对美军的炮火和空袭已经习以为常,因此他们的防御工事建造得非常坚固。指挥所通常采用半地下结构,先用原木搭建框架,接着铺设一层钢板,再叠加三层原木,随后再加一层钢板。之后,工事上方会覆盖3米厚的泥土,顶部则用两排原木、钢板和沙袋加固,最后再铺上伪装层。

面对这些异常坚固的防御工事,远程炮火根本无法彻底摧毁。为此,解放军采取了"近距离炮战"的战术。他们将85毫米口径的加农炮和少量130毫米口径的加榴炮通过吊车运送到前沿阵地,现场组装。这些火炮的炮口距离越军的防御工事仅有几百米之遥,实现了超近距离的精确打击。

战斗打响后,炮兵部队在侦察兵的精准引导下,对越军的指挥中心、隐蔽工事和潜伏火力点实施了精确打击,逐一摧毁了这些关键目标。

当时解放军凭借强大的炮兵火力完全掌控了战场局势,对越军形成了压倒性优势。他们采取了一种极为有效的战术:首先用几发炮弹精准打击敌军掩体,将表面覆盖的植被彻底清除,使地下工事完全暴露;随后再进行精确射击,一发炮弹就能摧毁敌方阵地。这种战术不仅节省了弹药,还大大提高了打击效率,让越军毫无还手之力。

大口径火炮的破坏力极强,一旦击中目标,不仅人员会被炸得粉碎,连防御工事也难以幸免。即使距离爆炸点较远,幸存者也会因冲击波而丧失听力。

接下来,我们得聊聊解放军里一个特别的兵种:炮兵侦察员。这些人是火炮的“眼睛”,打仗前就得找出敌人的位置,炮击结束还得查看打中了没有,效果怎么样,然后把情况告诉炮兵。

因此,炮兵侦察员通常由勇敢且细致的高手担任,他们使用的望远镜多为40倍以上的专业设备。

40倍望远镜的放大效果意味着它能将1000米外的物体拉近到仿佛只有25米远的样子。这种强大的观测能力让我们在老山轮战中发现了越军许多异常举动。

在老山战役期间,我军频繁对越军的运输工具和重型武器发动突袭,导致敌方前线部队的物资供应严重短缺。由于我军炮火的精准打击,越军的车辆、船只及大型装备屡遭重创,使得他们的日常生活必需品极度匮乏。这种情况直接影响了越军在前线的作战能力和士气,使其陷入困境。

我们与敌军阵地相隔仅几百米,他们的日常活动我们观察得一清二楚。每到用餐时间,我们注意到越军的伙食条件极为简陋。他们通常只有一个饭桶,每人仅能分到一碗白米饭,没有任何配菜。这种简单的饮食结构反映出他们的后勤供应相当匮乏。

当时我们的部队对敌方士兵的生活习惯感到非常困惑:我们无法理解他们是如何仅靠白米饭维持体力的,更令人费解的是,尽管他们的饮食看似简单,但在陡峭的山地地形中,他们却能迅速移动,表现出惊人的体能。

解放军的后勤保障能力远超越军,不仅能够确保士兵们顿顿有米饭,还能提供丰富的菜肴,包括肉类、蔬菜、鸡蛋和鲜鱼。此外,每位战士都配备了压缩饼干,以备不时之需。

在收到炮侦提供的情报后,众人展开了热烈讨论。有观点认为,越南经历了长期战乱,其军队早已适应艰苦环境。由于越军士兵普遍出身贫寒,从小就面临粮食短缺,因此具备极强的忍耐力。这种特质与新中国成立前的红军、八路军颇为相似,都是经过长期磨炼而形成的战斗素质。

这引发了大家的思考:如今我们的部队装备条件提升了,可万一后勤补给中断,战士们能否依然保持坚韧?

要解决这个疑问,只能通过实际操作来验证。

日常侦察时,只要发现越军零星出没,即便他们没发动进攻,我们也不会手软,直接呼叫炮火将其歼灭。毕竟,如果他们现在不被打掉,稍后就会反过来攻击我们。这是战场上无法回避的残酷现实。

随后,上级明确了作战准则:只有当敌方人员达到或超过六人时,才允许进行炮击;若人数少于六人,则不予攻击。此外,无论对方是否为女性军人、军工人员或普通民众,只要其外表疑似平民,一律不得开火。

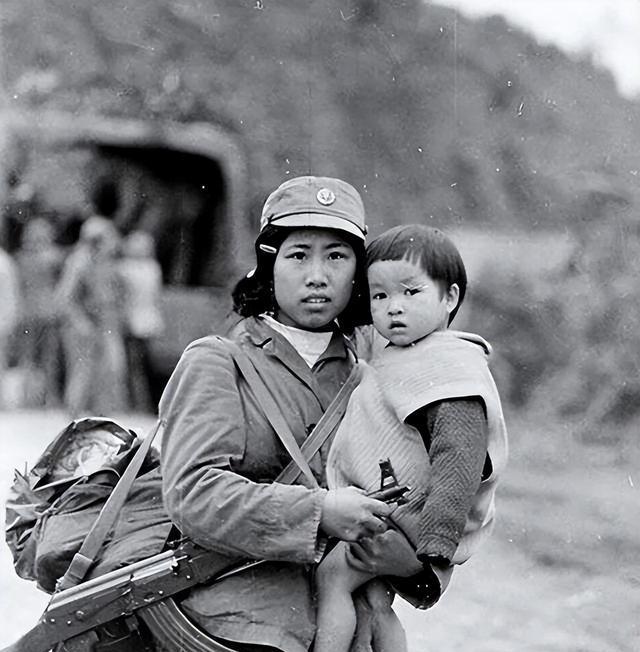

在实际作战中,士兵们并不会特别区分性别,对待敌方女兵和男兵的态度是一样的。只要对方是武装人员,战士们就会开火。唯一的例外是平民,他们不会被列为攻击目标。

7月12日的松毛岭战役中,侦察兵通过望远镜清晰地观察到:密密麻麻的越南士兵毫无畏惧地向前冲锋,场面相当震撼。

面对敌人的血肉之躯,我们的钢铁炮火毫不留情。当敌军进入有效打击范围时,我军迅速发动猛烈攻击,以压倒性的火力彻底摧毁了对手。这种战术不仅展现了我们的军事优势,也确保了战斗的迅速胜利。通过精确的炮火覆盖,我们有效地削弱了敌人的战斗力,使其无法组织有效反击。这一战例再次证明了在现代战争中,火力的决定性作用。我们的部队以最小的代价取得了最大的战果,充分体现了战术运用的高效性。这种作战方式不仅节省了人力,也大大缩短了战斗时间,为后续行动创造了有利条件。通过这次实战,我们进一步验证了火力压制战术在现代战场上的重要性,为未来类似作战提供了宝贵经验。

尽管伤亡惨重,越军依然一波接一波地发起冲锋。一些士兵看到前面的战友倒下,先停下来跪地磕头,随即又抓起武器继续冲向战场。

我军炮火封锁了敌人的退路,炮侦目睹了震撼的一幕。面对绝境,敌方士兵选择了最悲壮的方式——他们不愿束手就擒,而是决意发起冲锋。在行动前,他们跪地叩首,似乎是在向远方的亲人作最后的告别。这种宁死不降的举动,展现了他们视死如归的决心。

一些越军士兵即便被弹片击中受伤,仍旧拖着受伤的身体,毫不迟疑地向我军阵地冲来。他们的冲锋很快就被密集的炮火压制,如同被收割的庄稼般纷纷倒下。

在对越自卫反击战和随后的长期对峙中,我军与越军的交战持续了相当长的时间。在这段时间里,尽管战斗激烈,但被俘的越军士兵数量非常有限。特别是在老山地区,双方交战长达十年,越军的伤亡人数高达数万,然而我军成功俘获的越军士兵仅有200多名。此外,几乎没有越军士兵主动投降的情况发生。

参加过1962年中印边境战争的解放军老兵们都有这样的体会:比起印度军队,越南军队才称得上是真正的劲敌。他们在战场上的表现让这些老兵由衷佩服,认为越南军队完全配得上"值得尊敬的对手"这个称号。相比之下,印度军队的战斗力就显得相形见绌了。这种顽强且难缠的敌人,在实战中确实不多见。

战胜低水平对手只能说明你略胜一筹,唯有与顶尖高手交锋才能真正检验自身能力。

正视敌人的实力,承认对手的强大,恰恰凸显了当年人民军队取得胜利的艰难程度。只有客观评估敌我双方的真实情况,才能更深刻地理解那场胜利的来之不易。解放军的成功并非轻而易举,而是建立在充分认识对手、认真对待每一场战斗的基础之上。这种实事求是的精神,正是人民军队能够最终战胜强敌的关键所在。承认敌人的强大并非示弱,而是以更加清醒和理性的态度面对历史,这反而更能彰显人民军队的非凡勇气与智慧。