76个鸡蛋托起的商业帝国:刘强东的逆袭与回馈

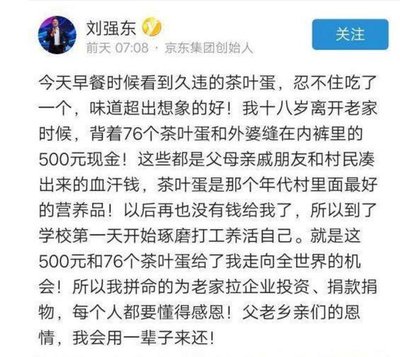

【导语】一袋鸡蛋、500元现金、一张通往北京的绿皮火车票,构成了中国商业史上最朴素的创业起点。当刘强东在人民大学校友日视频中谈及“带着76个鸡蛋上大学”的往事时,这段被时光封存的记忆,不仅揭开了一位商业巨擘的成长密码,更折射出中国改革开放以来最动人的时代叙事。

刘强东夫妇

苦难淬炼:寒门学子的生存哲学在1992年的苏北农村,76个鸡蛋是村民们能给予的最高礼遇。刘强东揣着乡亲们东拼西凑的500元学费和这袋沉甸甸的鸡蛋,登上了北上的列车。人大校园里,这个操着浓重方言的少年,用鸡蛋度过了入学第一周:水煮蛋、煎鸡蛋、鸡蛋羹,简单的食材在食堂蒸锅里变换着形态,也见证着中国第一代寒门学子的生存智慧。

这种近乎苛刻的节俭,在刘强东的创业基因里刻下了深深烙印。大二时,他已能通过编程兼职月入过万,却依然保持着“鸡蛋哲学”——在人大图书馆通宵自习时,泡面配腐乳是标准餐;创业初期在中关村摆摊,盒饭分两顿吃是常态。这种对资源的极致利用,后来演变为京东“成本效率”的核心竞争力。

如果说鸡蛋提供了物质支撑,那么人大四年则为刘强东打开了精神世界的大门。社会学专业赋予他洞察社会结构的能力,让他在创业时始终关注“多快好省”背后的社会需求;编程技能则为他打开了技术之门,使其在电商红海中找到了“正品+物流”的差异化赛道。

更关键的是,“实事求是”的校训熔铸成他的商业信条。从坚持卖正品光碟到自建物流体系,从给员工缴纳五险一金到为外卖骑手提供保障,刘强东始终用行动诠释着:商业价值不应建立在对底层的压榨之上。这种价值观,让京东在假货横行的中关村突围,在价格战肆虐的电商时代站稳脚跟。

当刘强东驾驶着京东这艘巨轮驶向深水区时,他始终没有忘记来时的路。给老家村民发年货、为小学老师准备红包、在宿迁投资建设电商园区,这些举动早已超越了个人感恩,演变为一种商业向善的实践。他深知,自己不过是时代浪潮中的幸运儿——是高考制度给了他改变命运的机会,是市场经济赋予了他创业的空间。

在京东的物流仓库里,无数像他当年一样的农村青年,通过系统培训成为掌握现代物流技术的产业工人;在京东的客服中心,偏远地区的年轻人用标准普通话服务全国消费者。这种人才梯队的搭建,本质上是对“教育改变命运”逻辑的延续,只不过刘强东将个人际遇升级为组织行为。

刘强东的故事,是改革开放以来中国企业家精神的典型样本。从寒门学子到商业领袖,他的轨迹勾勒出中国社会流动的清晰脉络:高考重启为底层青年打开了上升通道,市场经济释放了个体创造潜能,而数字经济的浪潮则让这种潜能呈指数级放大。

当我们在76个鸡蛋的故事里感动时,不应止步于对个人奋斗的赞叹,更要看到时代提供的可能性。刘强东们用智慧和汗水将“不可能”变为现实,而这个时代,始终为那些怀揣梦想、脚踏实地的奋斗者保留着上升的阶梯。这或许就是“鸡蛋哲学”给当代青年最珍贵的启示:起点可以很低,但格局必须够高;资源或许有限,但创新永无止境。