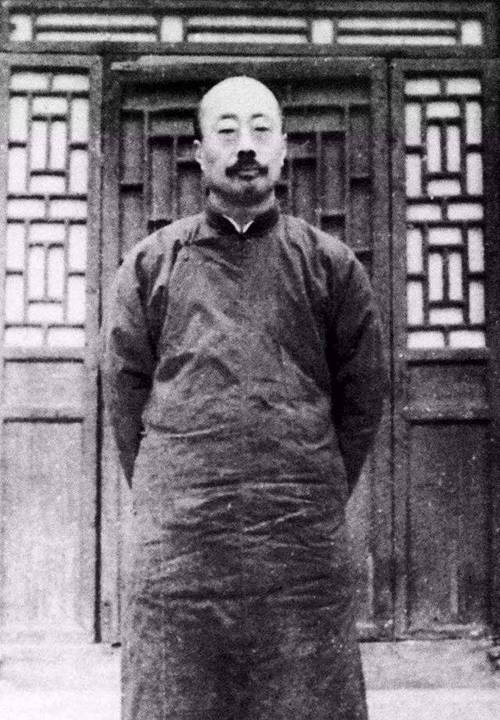

鲁迅北漂辛酸史:倾尽所有扶弟买房,却反被弟媳逼出家门

1912年5月5日,31岁的鲁迅踏上北上的火车,兜里揣着好友许寿裳的举荐信,成了民国教育部的一名公务员。那时的他,月薪220银元,换算到今天约等于月入2万,但“北漂”的焦虑一点不比现代人少——住绍兴会馆的木板房,半夜被臭虫咬醒,只能灌半壶黄酒麻痹自己。

他的工作也非常的无趣,早上九点上班,下午四点半下班,枯坐终日,极致聊赖。每天打卡上班,看前清遗老喝茶吹牛,唯一乐趣是下班冲去琉璃厂淘古碑拓片。同事说他像台“人形打印机”,抄了六年古碑,攒下的拓片能塞满三间房,却连个固定住所都没有。直到1919年,38岁的他咬牙干了件大事:掏空积蓄,拉上二弟周作人,花3675银元买下八道湾胡同的三进四合院。这笔钱有多沉?相当于他一年工资,还得搭上绍兴祖宅的卖房款,甚至去银行借了500元短期贷款。

搬进28间房的大院那天,鲁迅把朝南的正房让给弟弟一家,自己挤进朝北的偏屋。他以为这是全家团圆的开端,却不知埋下了一颗雷。弟媳羽太信子挥金如土:孩子生病必须请日本大夫,出门必坐汽车,连痰盂都要从东京进口。鲁迅月薪300银元全填进家用,还要熬夜写稿赚外快,而信子一边抱怨“钱不够花”,一边给娘家寄钱。

兄弟妯娌间,因为家里的琐事,矛盾积怨越来越多。终于鲁迅跟弟弟周作人,也不知因什么事越吵越凶,最后两个体面的大知识分子,居然扭打在一起。

1923年7月19日,周作人突然甩来一封信,开头冷冰冰写着“鲁迅先生”,勒令他“不要再来后院”。第二天鲁迅想去问个明白,却被信子举着花瓶砸出门。他在当天的日记里只写了十个字:“上午收拾行李,下午搬至砖塔胡同。”没解释、没控诉,倒有几分脱离苦海的潇洒。对于鲁迅来说,他这一生最大的耻辱,就是活成了弟媳的ATM机。”

带着满身伤痕,46岁的他再次成为买房大军的一员。顶着酷暑连看21套房,最终在西三条胡同捡漏一套“老破小”——六间屋加一口枯井,总价800银元。装修时连砖瓦都亲自盯,硬是在正房后搭出间8平米的“老虎尾巴”,白天当书房,晚上当婚房。1925年某个雪夜,他在这间漏风的屋里写下:“绝望之为虚妄,正与希望相同。”而一墙之隔,还住着母亲硬塞给他的原配朱安。

1926年8月26日,鲁迅攥着厦门大学的聘书逃离北京。火车开动时,他或许想起了14年前那个满怀希望的自己——那时他以为京城容得下肉身,也盛得下灵魂。直到被房贷、亲情和时代碾过才懂:原来北漂的终极命题,从来不是安家,而是如何在理想的废墟里,守住那点不肯熄灭的火种。