从印度河看跨境水战:如何避免“水卡脖子”悲剧重演?

印度河谁能想到它竟然成了南亚的“命脉水龙头”?不夸张地讲,印度掐住了水流,那巴基斯坦那边的农田几乎都快干裂了!你说这水一旦断了,巴基斯坦该怎么办呢?反正我看着这件事,心里特别不是滋味。你说这不就有点像谁家的水管被拧紧了,家里瞬间慌了神?不过先别着急下结论,我们得从头开始说起。

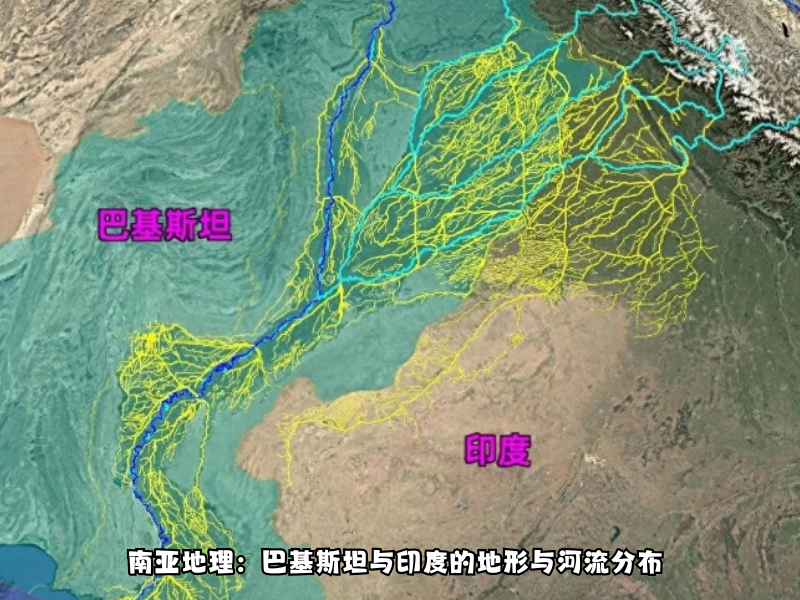

印度河穿越三大国--印度、巴基斯坦,还有咱们中国的克什米尔边境。1947年印巴一分为二,水资源的矛盾就像火山口那样,一次次喷发。

后来在1960年,双方签订了一个“印度河水协定”,说好印度取用东边的三条水,巴基斯坦利用西边的三条水,这可算是水资源的“和平约定”。在过去的几十年里,巴基斯坦凭借着这一约定,保住了许多庄稼田。

可你说和平真的能一直持续吗?事实是印度看到机会,开始悄咪咪地动手了。

自2016年起,印度在克什米尔地区,一个接着一个地建起了水电站,水坝也扎堆兴建。水流在他们手中,被玩弄得十分娴熟。2022年和2023年,巴基斯坦那边的水库水位,突然呈直线下滑态势,曼格拉水库的水位,比平常减少了20%到30%,这无疑将巴基斯坦的农业逼至了崩溃边缘。

庄稼缺水,粮食产量,跟着垮掉,老百姓直呼“崩了崩了”经济和社会稳定压力,接踵而来。印度呢?

这波操作,明显就是想将水资源当作枪,卡住巴基斯坦的脖子。你说这招狠不狠?

事情说到这个点,咱们不能不长个心眼。咱中国面临的水资源,的确非常重要,尤其是像长江、黄河这样的跨境水道,它们时常,会被各类“调节手段”所调控呢。

而且呢国际上其实也有不少好例子,比如尼罗河流域的“尼罗河合作机制”,还有南美的“拉普拉塔河流域协议”,都是各国围绕水资源“谈和解”,努力避免水争端升级。

要是咱们也能多学学这种既打“水战争”,又讲合作的智慧,肯定有助于稳定局势。你说是不是?

说到管理,咱们得防范“水卡脖子”,得有硬核的举措。比如打造智能水网,能够随时知晓,水的流动情况;推广节水型农业,竭力防止“浪费水资源”这种状况;另外强化水权法规,明确划分,谁使用了较多水量,以及谁需要担负相应责任。

更别提跨区域调水工程以及水资源共享机制,它们不但能够解决当下的缺水状况,而且还能够编织出稳稳当当的“水安全网”。

但话说回来,这些措施,光靠一己之力是不够的,必须和邻国好好聊聊,签个铁板钉钉的合作协议才靠谱。

咱们这水安全,不仅关乎粮食、经济聊胜于无的“水卡脖子”风险绝不能小瞧。况且咱们这几条大江大河的水量调度,本来就较为复杂。一旦谁家突然“关水”那后果真的别提有多让人揪心了。

印度河给我们的教训,远比想象的还要重。水资源管理,说到底就是,谁能把这活儿,管得扎实了,谁就能够吃得更稳。

未来咱们得加快,推进水资源监测以及多边合作,推动智能水利项目的普及,毕竟水一旦不稳定,那饭碗也就稳定不了了。

你说这水资源的事儿,真没那么简单。管不好庄稼枯了,老百姓苦了,整个社会都要垮。

咱们得睁大眼,提早防范,也要主动出击,跟邻国搞好关系,毕竟这水龙头,抖动哪怕一点点,对谁都不是好事。

未来呢怎么把水管好,怎么把“水枪”收回去不让它变成“卡脖子”的利器都是摆在眼前的重要课题。咱们得盯紧这个,别等问题爆炸才慌。