毛主席参加陈毅葬礼,看到角落一副挽联,激动地问:此人来了吗?

1972年1月10日下午,八宝山革命公墓举行了陈毅元帅的追悼会。

原本毛主席并未计划参加追悼会,但在仪式开始前不到两小时,他内心深受触动,随即改变主意,决定前往悼念这位与他并肩作战的井冈山同志。

周恩来得知这一消息时,也感到十分意外。他立刻赶往八宝山休息室,将这一情况告知陈毅的夫人张茜。周恩来叮嘱她,无论发生什么,都要“保持冷静”。

毛泽东步入追悼会现场,目光扫过一张张熟悉的面孔,内心波澜起伏。这些曾与他并肩作战的老同志们,如今已永远离去,令他感慨万千。他静静站立,注视着那些曾经共同奋斗的身影,思绪回到了往昔岁月。此刻,会场肃穆的气氛更让他心潮难平。

毛主席在房间里四处打量,目光扫过数百个花圈和挽联,仿佛在沉思。突然,他的视线落在其中一副挽联上,停下了脚步。

他缓缓地读道:

手持利剑,如云般守护国家,忠诚坚定不移。他的威名在淮海战场传扬,而他的仁爱留在了江南。百姓无不悲痛,回望这片壮丽山河,永远离开了这片赤诚的土地。他挥动武器,仿佛能挽回逝去的时光,豪情依旧。他一生无愧于心,为天下立下赫赫功勋。九泉之下,他定会含笑,静待新世界的到来,红旗将遍布大地。

这副挽联恰如其分地概括了陈毅一生的光辉历程。文字凝练而富有深意,精准捕捉了这位伟大人物的革命生涯与精神风貌。通过对仗工整的联句,生动展现了陈毅从青年投身革命到成为新中国开国元勋的非凡人生轨迹。上联着重刻画其戎马倥偬的军事才能,下联则凸显其儒将风范与文学造诣。整副挽联既展现了陈毅作为军事家的雄才大略,又体现了他作为诗人的文采风流,可谓是一幅用文字勾勒的人物肖像画,将陈毅波澜壮阔的一生浓缩在寥寥数语之中,令人读之不禁肃然起敬。

毛主席一瞧见署名,立马来了兴致,转头就问张茜:“这人现在在不在?”

张茜的面容略显憔悴,语气沉重地说道:“他被禁止参加追悼会,所以没到场......”

毛泽东的视线随后落在了那些哀悼的对联上。

周恩来频频表示赞同。

1898年的某一天,河南项城的老张家迎来了一个新生命,婴儿的哭声在屋里响起。

张锦芳喜得贵子,便给儿子取名张家骐。得益于家境殷实,年幼的家骐生活无忧,衣食无忧,日子过得相当惬意。

按照当地的传统,要是某个男人没有儿子,而他兄弟家有好几个男孩,那么兄弟就得把自己的一个儿子过继给他。

张镇芳,也就是张锦芳的哥哥,对家骐印象非常好。他第一次见到家骐时,就觉得这个年轻人很出色。张镇芳的眼光一向很准,他很快意识到家骐是个有潜力的年轻人。家骐的表现让张镇芳非常满意,他觉得家骐将来一定会有大作为。张镇芳对家骐的欣赏不仅是因为他的外表,更重要的是家骐的才华和品格。张镇芳认为家骐是个值得培养的人才,决定给他更多机会。

张镇芳在张家兄弟中脱颖而出,才华横溢。1892年,他通过科举考试成为进士,随后前往京城任职,官运顺畅。然而,尽管事业顺利,张镇芳仍面临一些困扰。

他已经年过四十,却至今没有子嗣,之前生育的两个孩子都早早离世。

根据家族传统,张锦芳把自己的儿子家骐过继给了他的五哥张镇芳。

随后,张镇芳为家骐取了个新名字,叫伯驹。

张镇芳得知自己有了儿子后,心情十分振奋。他立刻把张伯驹接到北京,为他提供了优质的教育和优越的生活条件。

张镇芳在官场上有过多次起落,但他凭借自身才能,结识了不少重要人物。尽管仕途坎坷,他依然建立起广泛的人际网络。

张伯驹的父亲希望他成年后能在政坛、商界或金融领域有所发展。

然而,张镇芳万万没料到,张伯驹对这些事务毫无兴趣,反而对琴棋书画情有独钟,最终投身于古玩收藏领域。

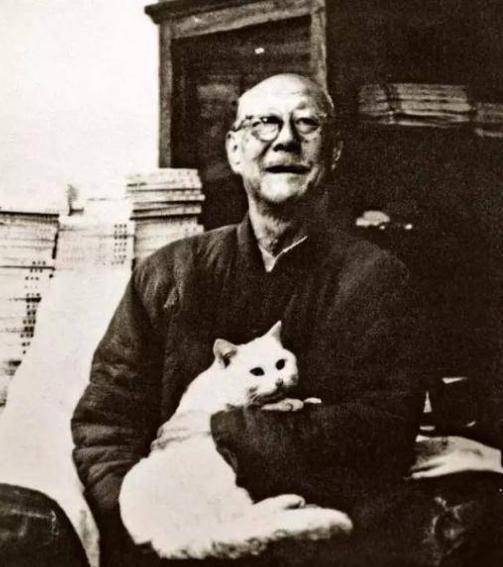

张伯驹出身显赫,生性洒脱不羁,个性豪迈,迅速在古董收藏圈内崭露头角。

因此,人们常把他和袁克文、溥侗、张学良这几位并列为“民国四公子”。

张伯驹对这个头衔并不太在意,他更热衷于投身于琴棋书画、京剧和金石等传统艺术领域。他的生活重心完全放在了这些文化爱好上,对这些艺术形式有着深厚的兴趣和热情。

张伯驹首次遭遇了让他怒火中烧的事件。

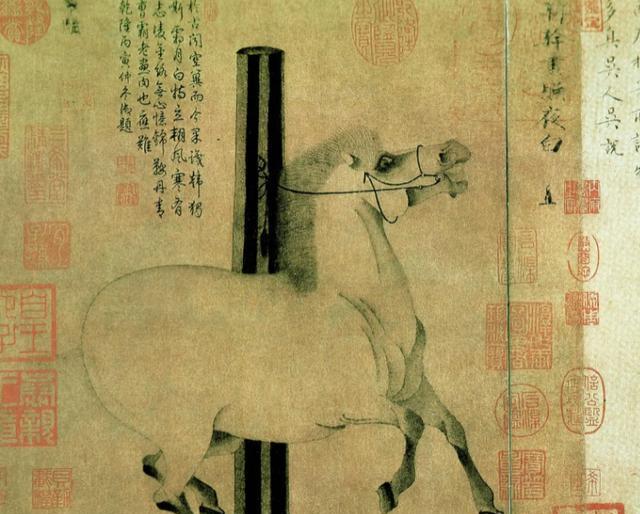

1936年,清朝道光皇帝的曾孙、恭亲王的孙子溥儒做出了一项重要决定,他将自己珍藏的唐代画家韩干的《照夜白图》出售给了他人。这一行为直接导致了这件珍贵的国宝流失到海外。

张伯驹听到这个消息后,心里非常生气,但也没什么办法。

他认为,中国的文化遗产应当保留在本土,这样才能确保中华文明的持续传承和发展。他强调,只有将这些文化瑰宝留在国内,才能让后代更好地理解和继承中华民族的悠久历史与深厚底蕴。这种观点体现了对文化保护的高度重视,也反映出对中国传统文化的深刻认同。通过这种方式,中华文化得以世代相传,不断焕发新的生机与活力。

正当张伯驹心中纠结之际,又传来了一则新消息。

据传,溥儒正考虑将《平复帖》转手给海外买家。这幅作品被公认为中国书法史上的瑰宝,享有“中华第一帖”的美誉。

张伯驹非常清楚《平复帖》的珍贵程度,他意识到如果这件国宝再次被外国人买走,对中国文化将会造成巨大的损失。他深知这种文化遗产的流失,意味着我们民族的历史记忆和艺术精华将遭受不可挽回的损害。因此,他下定决心要阻止这种情况发生,尽一切努力将《平复帖》留在国内,保护我们共同的文化遗产。

张伯驹按捺不住,决定去拜访溥儒。

出乎意料的是,溥儒开出了天价,索要20万银元。张伯驹虽然财力有限,但他并未就此放弃。

第二年,张伯驹委托齐白石出面,这位知名画家亲自登门拜访了溥儒。

面对这位声名显赫的艺术家,溥儒态度坚决,坚持索要20万银元的报价。

张大千见状,只得转身离开。

张伯驹听到这个消息后,依然没有放弃希望。

得知溥儒母亲去世,急需资金处理后事,张伯驹便再次托人前去接洽。

为了展现诚意,张伯驹主动承担了费用,让溥儒处理母亲的后事。溥儒深受感动,随后妥善安排了母亲的葬礼。

溥儒心怀感激,后来以优惠的价格将《平复帖》转让给了张伯驹。

日本人得知此事后,立即开出20万高价想收购,但张伯驹态度坚决,毫不妥协地回绝了他们的要求。

1941年,张伯驹被76号特务机构扣押,绑匪直接向他的妻子潘素提出要求,索要300万伪币作为释放条件。

潘素一听说丈夫被绑,心急如焚,立刻四处向亲友筹款。然而,面对绑匪开出的天价赎金,她东拼西凑来的钱根本无济于事。

经过多次交涉,潘素成功说服绑匪将赎金从最初的300万大幅削减至40万。

经过一番努力,潘素终于成功救出了她的丈夫。

张伯驹一露面,开口便急切询问:“那些宝贝还在吧?”

潘素立刻领会了张伯驹话中的含义,并给了他一个明确的答复。听到这个回答,张伯驹如释重负,紧绷的神经终于放松下来。

张伯驹在古董圈摸爬滚打几十年,收藏了不少名家的书画作品。为了保护这些国宝级文物不被外国人买走,他毅然卖掉了自己在北京的一处房产。

1956年,在多次与妻子深入讨论后,张伯驹终于下定了一个重要的决心。

1956年,张伯驹决定将自己珍藏的八件稀世文物捐赠给国家。这批文物包括了被誉为"墨皇"的陆机《平复帖》,以及杜牧的《张好好诗》、李白的《上阳台帖》、黄庭坚的《诸上座帖》等书法名作。这些作品在中国书法史上都具有重要地位,其中《平复帖》更是现存年代最早的书法真迹之一。张伯驹的这次捐赠,为保护国家文化遗产作出了重要贡献。

张伯驹将自己收藏的珍贵文物毫无保留地捐赠给了故宫博物院。这些艺术品没有换取任何报酬,直接成为了国家文化遗产的一部分。他的这一举动,使得故宫博物院的藏品更加丰富,也让后人能够欣赏到这些宝贵的艺术珍品。张伯驹的慷慨捐赠,不仅体现了他对文化遗产保护的高度责任感,也为后人树立了无私奉献的典范。

时任文化部长茅盾了解到这件事后,虽然深受触动,但他并不赞同张伯驹无偿捐赠的做法。出于对张伯驹的认可和鼓励,茅盾特意批准了20万元作为奖励,以表达对其行为的肯定。

张伯驹坚决拒绝了这笔款项,他明确表示自己捐赠的动机纯粹出于信念,而非物质回报。他的行动彰显了对理想的执着追求,超越了金钱的考量。张伯驹的选择体现了高尚的精神境界,他的行为完全基于对文化传承的使命感,而非任何外在的利益驱动。这种无私的奉献精神,展现了他对文化遗产保护的坚定信念和纯粹追求。

有人认为,陈毅在十大元帅中才华最为出众,这种说法并不夸张。他成长于一个文化氛围浓厚的家庭,从童年到青年时期,他的表现一直与众不同,多次展现出非凡的特质。

在陈毅投身革命运动的过程中,他并未放弃文学创作,而是继续在军事活动之余坚持写作。

陈毅元帅被誉为“文武双全”,这一评价完全符合他的实际情况。他不仅在军事指挥上表现出色,展现了卓越的才能,还在文学创作领域有着显著的成就。陈毅元帅的文采与武略相辅相成,使他成为一位全面发展的杰出人物。无论是在战场上运筹帷幄,还是在笔耕不辍中抒发情怀,他都展现出了非凡的能力。这种文武兼备的特质,使他在历史中留下了深刻的印记,无愧于这一赞誉。

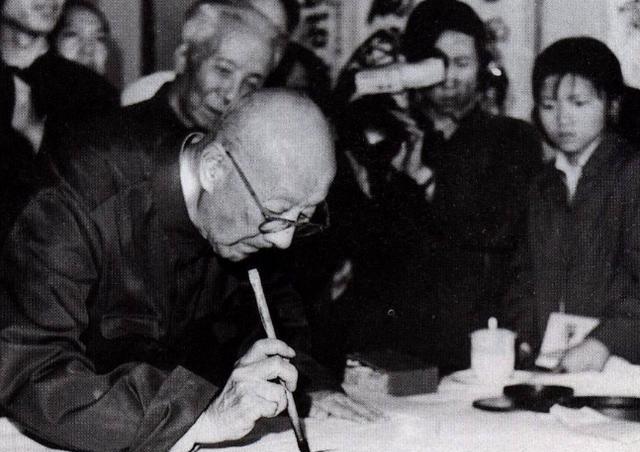

1957年,陈毅参观了在北海举行的书画展。当了解到这次展览是由张伯驹发起,并联合多个部门共同举办后,陈毅感到十分欣慰。

张伯驹很快接到了陈毅的邀请,去他家共进晚餐。

陈毅满怀赞赏地对张伯驹表示:"你在保护国家文物方面做出的努力,实在让人钦佩......"

张伯驹谦虚地回应道:“陈老总您太抬举我了,说实话,我一直非常欣赏您的诗作。”

经过长时间的深入交流,他们的关系变得更加亲密,私人情谊也随之加深。

然而没过多久,张伯驹就碰上了麻烦。

1958年,张伯驹被划为"右派",遭受了不公正待遇。陈毅对此深感不安,多次在公开场合为张伯驹辩护,但始终未能改变这一局面。

陈毅听说张伯驹要被调去东北,马上联系了吉林省委书记于毅夫。他对于毅夫说:“我有个朋友叫张伯驹,现在处境困难,吉林省能不能给他安排个工作?”

于毅夫毫不犹豫地点头同意了。

张伯驹被正式任命为吉林省博物馆副馆长的消息很快就传开了。这个任命是作为第一副馆长的职位下达的。

在离开北京之际,张伯驹原本打算拜访陈毅,但考虑到可能带来的麻烦,他最终选择写信表达心意。

数日后,陈毅安排专人迎接张伯驹夫妇前往其住所共进晚餐。

陈毅见到张伯驹时,热情地表示:“我深知你的为人,国家也完全理解你。你将所有珍贵的书画作品无偿捐赠给了国家,这份对祖国的热爱令人敬佩。”

陈毅的一番话触动了张伯驹的内心,他情不自禁地流下了泪水。

陈毅与张伯驹夫妇会面后,随即致电吉林省委,叮嘱他们务必对张伯驹及其妻子给予必要的关照和支持。

1962年,张伯驹被正式平反,撤销了"右派"的罪名,这一政治上的翻身让他倍感欣慰。身份的转变不仅意味着个人处境的改善,更象征着社会对他的重新认可。这一重大转折为张伯驹带来了新的希望和动力,使他能够以更加积极的态度面对未来。政治身份的正名不仅解除了他长期以来的心理负担,也为他的事业发展开辟了新的道路。

没过多久,张伯驹为了表达对陈毅的感激之情,特意找人捎去了一些东北的土特产送给陈毅。

春节假期刚结束,张伯驹就返回了北京。陈毅得到消息后,第一时间联系他,热情地邀请他参加聚会,一起把酒言欢。

张伯驹随后又回到了东北地区,继续在吉林省博物馆任职。

吉林省博物馆那时候在文化资源上比较欠缺,馆内收藏的文物和艺术品在数量和质量上都远远落后于国内其他主要博物馆。

为提升博物馆的档次,张伯驹慷慨地把自己珍藏的数十件精品都送了出去。这些宝贝里有元代仇远写的《自书诗》卷子,还有颜辉画的《煮茶图》卷子,都是他自个儿的,但他一分钱都没要,全白给了博物馆。

张伯驹表示,陈毅同志曾嘱托他要为吉林省的发展尽自己的一份力,他承诺会全力以赴,毫无保留地贡献自己的力量。

张伯驹发自内心的言辞,充分体现了他与陈老总之间非同寻常的亲密关系。两人的交情显然已经超越了普通的社交往来,达到了深厚的个人友谊层面。这种真挚的情感流露,不仅展现了张伯驹对陈老总的敬重与信任,更凸显了两人之间长期建立起的牢固情谊。通过这番坦诚的表述,我们可以清晰地感受到他们之间的情感纽带是多么的紧密和真诚。

在那个动荡的年代,两人的关系经受了更严峻的考验,却越发彰显出彼此间深厚的情感纽带。

张伯驹因家庭背景等原因受到批斗,随后被拘留了八个月。获释后,他被分配到舒兰县的农村进行劳动改造。

鉴于张伯驹年事已高,长期缺乏体力劳动,健康状况欠佳,舒兰县革委会担心接收他会给当地带来额外压力,因此决定不予接纳。

由于形势所迫,张伯驹与妻子潘素只能返回北京。

张伯驹回到北京时,发现他们的老房子已经被他人占据,全家只能挤在一间仅有10平米的小屋里。

当时,陈毅的健康状况已经非常糟糕,正在301医院接受治疗。尽管身体状况不佳,他仍然心系老友张伯驹,时刻挂念着他。

陈毅曾向周恩来提出请求,希望他能关照张伯驹。周恩来虽然答应了这个请求,但在当时的特殊环境下,面对重重阻力和复杂局面,周恩来也无力改变现状。

1972年1月6日,陈毅逝世的消息迅速传开,张茜第一时间安排人通知了张伯驹。

张伯驹听到这个不幸的消息,心里非常难过,眼泪止不住地流了下来。之后,他拿起笔,写下了之前提到的那副挽联。

张伯驹一直期盼着能收到参加陈毅追悼会的邀请,然而,他始终未能如愿。

在出席追悼会的过程中,毛泽东注意到了张伯驹所撰写的挽联。

毛主席对张伯驹这个人并不陌生。

周恩来频频表示赞同。

在陈毅的悼念仪式结束后不久,周恩来便为张伯驹指派了新的职务。

张伯驹的境遇迅速转变,这主要归功于毛泽东主席的特别关照。

在生命的最后阶段,张伯驹常常回顾过去,尤其难忘与陈毅的对话。他创作了大量诗歌,表达对陈毅的敬仰之情。

张伯驹曾在一篇回忆录中提到,陈帅就像冬日的阳光,温暖而亲切。他说话直截了当,从不拐弯抹角,所有的话语都充满了真诚。他的性格让人感到舒适,容易接近,完全没有任何架子。