蜀汉魏延杨仪为何不和,两人表示:天生不和

建兴十二年(公元 234 年),诸葛亮病逝于五丈原,这成为了魏延与杨仪矛盾全面爆发的导火索。诸葛亮在临终前,秘密安排了撤军计划,指定杨仪负责统领大军回撤,而让魏延担任断后重任。这一安排,本是出于对局势的考量,却没想到成为了两人冲突的直接诱因。

魏延得知撤军计划后,坚决反对。他认为,丞相虽亡,但自己仍在,不应轻易放弃北伐的大好时机,更不愿听从杨仪的指挥去断后。在他看来,这不仅是对北伐事业的放弃,更是杨仪借机打压自己的手段。于是,魏延做出了一个惊人的举动 —— 抢先率军南归,并烧毁了栈道,试图阻止杨仪率领的大军回撤。

杨仪这边也毫不示弱,他按照诸葛亮的遗命,继续率军撤退,并迅速向成都上表,指控魏延谋反。魏延同样不甘落后,也向朝廷上书,称杨仪谋反。一时间,蜀汉朝廷陷入了两难的境地,后主刘禅收到两份截然不同的奏章,面对这两位重臣的互相指控,一时不知所措 。

双方的矛盾迅速升级,从最初的口舌之争,演变成了兵戎相见。魏延占据南谷口,率军攻击杨仪的大军。杨仪则派王平迎战,王平在阵前痛斥魏延违背诸葛亮遗命、烧毁栈道、攻击友军的行为,使得魏延的士兵纷纷散去。最终,魏延在逃亡途中,被马岱追上斩杀,一代名将就此陨落,杨仪更是下令诛灭魏延三族,以泄心头之恨。这场争斗的惨烈程度,让人不禁感叹,究竟是什么样的深仇大恨,能让两人走到如此地步?而这背后,隐藏的根本原因又是什么呢?

魏延与杨仪之间的争斗,其根源之一在于两人截然不同的性格,这种性格上的巨大差异,使得他们从一开始就难以和谐共处,矛盾也在日积月累中不断加深 。

(一)魏延:自负的猛将魏延,这位蜀汉的猛将,以其勇猛善战而闻名于世。他自追随刘备以来,屡立战功,在蜀汉军中的地位也日益重要。建安二十四年(公元 219 年),刘备称汉中王,出人意料地提拔魏延为汉中都督、汉中太守,将镇守汉中的重任交予他。这一任命,足以彰显刘备对魏延的信任,也从侧面反映出魏延的军事才能。在众人以为张飞会是汉中太守的不二人选时,魏延却脱颖而出,他当时豪言:“若曹操举倾国之力前来,我请求为大王挡住他;如果是一偏将率十万大军前来,我请求为大王吞并了他。” 这番壮志豪情的话语,不仅让刘备感到满意,也让众人对他刮目相看 。

在诸葛亮北伐期间,魏延更是多次冲锋陷阵,立下赫赫战功。建兴八年(公元 230 年),他率偏师西入羌中,在阳溪大破费瑶和郭淮,因功被提拔为前军师、征西大将军,授予假节,进封为南郑侯。然而,魏延的性格中有着致命的弱点 —— 恃才傲物。随着战功的不断积累,他变得越来越自负,常常不把他人放在眼里。在军中,他自认为地位崇高,能力卓越,对于一些他认为不如自己的人,总是表现出不屑和轻视。这种高傲的态度,让许多人对他敬而远之,也为他与杨仪的矛盾埋下了伏笔 。

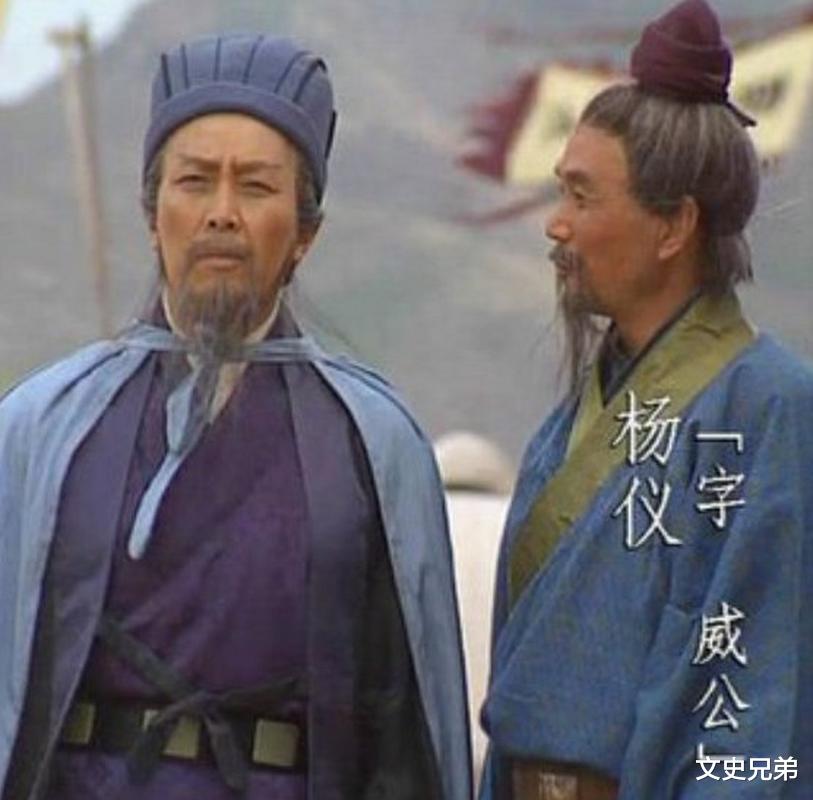

杨仪,同样是蜀汉的重要人物,他以其出色的才能深受诸葛亮的重用。早年,他曾在关羽帐下任职,后被刘备赏识,逐渐崭露头角。在诸葛亮的北伐生涯中,杨仪负责丞相府的事务,特别是在后勤军务方面,他展现出了非凡的能力。“规画分部,筹度粮谷,不稽思虑,斯须便了”,他能够迅速而准确地处理各种复杂的事务,为诸葛亮的北伐提供了有力的支持,成为诸葛亮不可或缺的左膀右臂 。

然而,杨仪的心胸却十分狭隘,脾气也较为暴躁。他虽然有着出众的才能,但却难以容忍他人的意见和行为与自己相悖。对于魏延这样性格张扬、恃才傲物的人,杨仪从一开始就看不顺眼。在他眼中,魏延只是一个有勇无谋的武夫,不懂得谋略和政治的重要性。而魏延也对杨仪这种文人的做派嗤之以鼻,他认为杨仪只会耍耍嘴皮子,在战场上毫无用处。两人的性格差异,使得他们在日常相处中就充满了摩擦和冲突,每次见面同坐,几乎都会发生争执,甚至魏延有时会拔剑威胁杨仪,而杨仪则委屈痛哭,泪流满面。这种紧张的关系,在诸葛亮在世时,还能因为诸葛亮的调和而勉强维持,但诸葛亮一旦去世,两人之间的矛盾便如脱缰的野马,再也无法控制,最终引发了一场惨烈的争斗 。

性格冲突固然是魏延与杨仪矛盾的重要根源,但权力角逐才是导致他们的矛盾不断升级,并最终引发激烈冲突的关键因素。在蜀汉政权中,权力的分配和争夺始终是各方势力关注的焦点,而魏延与杨仪,作为诸葛亮身边的重要人物,不可避免地被卷入了这场权力的漩涡之中 。

(一)军中地位的潜在竞争在诸葛亮北伐期间,魏延与杨仪虽一文一武,看似分工明确,合作紧密,但实际上,他们在军中的地位却存在着潜在的竞争关系。魏延作为蜀汉的名将,手握重兵,在战场上屡立战功,其军事才能和威望在蜀军中无人能及 。而杨仪则凭借其出色的政务能力,负责丞相府的大小事务,尤其是在后勤保障和军务调度方面,发挥着不可或缺的作用,深得诸葛亮的信任和倚重 。

表面上看,两人一个主外,一个主内,相互配合,共同为北伐事业效力。但实际上,他们内心深处都有着强烈的权力欲,对自己在军中的地位和影响力十分在意。魏延自恃战功赫赫,认为自己才是蜀汉军队的核心人物,理应拥有更高的权力和地位。而杨仪则觉得自己为北伐事业付出了诸多心血,在政务方面的才能更是无人能及,对于魏延在军中的高高在上,心中难免充满了嫉妒和不满 。

这种潜在的竞争关系,使得他们在日常工作中,常常因为一些小事而产生摩擦和矛盾。例如,在军事决策上,魏延主张采取更为激进的战略,如他多次提出的 “子午谷奇谋”,希望能够出奇制胜,一举攻克曹魏。但杨仪却认为这种冒险的策略风险太大,不符合蜀汉的实际情况,坚决反对。两人各执一词,互不相让,矛盾也在这种频繁的意见分歧中逐步加深 。

诸葛亮的去世,使得蜀汉政权瞬间陷入了权力真空的状态,而魏延与杨仪之间长期积累的矛盾,也在此时彻底爆发,演变成了一场激烈的权力争夺大战 。诸葛亮在临终前,虽然对撤军等后事做了安排,但对于蜀汉政权未来的权力架构,却没有明确的指示。这使得魏延和杨仪都看到了争夺最高权力的机会,双方都认为自己有能力、有资格继承诸葛亮的衣钵,成为蜀汉政权的核心人物 。

杨仪作为诸葛亮的亲信和得力助手,自认为在诸葛亮去世后,自己理应顺理成章地接管蜀汉政权的大权。他不仅掌握着大军撤退的指挥权,还试图利用自己与诸葛亮的关系,以及在丞相府多年积累的人脉资源,来巩固自己的地位,打压其他竞争对手 。

而魏延则认为,自己在蜀汉军中的地位和威望无人能及,且一直致力于北伐事业,有着丰富的军事经验和卓越的军事才能。他坚信,只有自己才能带领蜀汉军队继续完成北伐大业,实现兴复汉室的目标。因此,他对杨仪试图掌控大权的行为极为不满,坚决反对杨仪的撤军计划,认为这是对北伐事业的背叛 。

双方为了争夺权力,各自拥兵对峙,互不相让。魏延抢先率军南归,并烧毁栈道,试图阻止杨仪率领的大军回撤,以达到自己掌控局势的目的。而杨仪则毫不示弱,他按照诸葛亮的遗命,继续率军撤退,并迅速向成都上表,指控魏延谋反,试图借助朝廷的力量来铲除魏延这个竞争对手 。这场权力争夺的大戏,最终以魏延的兵败被杀而落下帷幕,但它所带来的影响,却远远超出了两人之间的恩怨情仇,对蜀汉政权的未来发展产生了深远的负面影响 。

魏延与杨仪之争的背后,还有着更深层次的战略分歧,这种分歧源于他们对蜀汉未来发展方向的不同认知,也反映了当时蜀汉政权内部在军事战略上的激烈争论 。

(一)魏延的激进北伐主张魏延是蜀汉政权中坚定的北伐派,他始终怀揣着兴复汉室的理想,对北伐事业充满了热情和决心 。在他看来,蜀汉不应偏安于益州一隅,而应主动出击,与曹魏展开正面交锋,以实现统一中原的目标。这种信念,贯穿了他的整个军事生涯 。

魏延的北伐主张,不仅体现在他的言辞中,更体现在他的实际行动上。在诸葛亮北伐期间,他多次提出自己的战略构想,其中最为著名的当属 “子午谷奇谋” 。建兴六年(公元 228 年),诸葛亮第一次北伐时,魏延向诸葛亮提出:“给我五千精兵,再加上五千运粮的士兵,我从子午谷直取长安,夏侯楙必定会弃城逃跑。到时,丞相您率领大军从斜谷出发,如此一来,咸阳以西的地区便可一举平定 。” 这一计策,充分展现了魏延大胆冒险的军事风格,他希望通过奇袭的方式,迅速突破曹魏的防线,取得战略上的重大胜利 。

然而,魏延的这一主张,却遭到了诸葛亮的拒绝。诸葛亮一生谨慎,他认为子午谷奇谋风险太大,一旦失败,不仅会损失大量兵力,还可能导致整个北伐计划的失败。他更倾向于采取稳扎稳打的战略,先夺取陇右地区,逐步削弱曹魏的实力,然后再图进取 。尽管诸葛亮没有采纳子午谷奇谋,但魏延并没有放弃自己的主张,他在之后的北伐中,依然多次提出类似的建议,希望能够得到诸葛亮的认可 。

诸葛亮去世后,魏延更是坚决反对撤军,他认为此时正是北伐的大好时机,不应因为诸葛亮的去世而放弃。他想要继续率领大军与曹魏作战,完成诸葛亮未竟的事业,实现兴复汉室的目标 。这种激进的北伐主张,与杨仪的保守撤军策略形成了鲜明的对比,也成为了他们之间矛盾的重要根源之一 。

(二)杨仪的保守撤军策略与魏延的激进不同,杨仪在军事战略上则显得较为保守和务实。他深知蜀汉国力有限,与曹魏相比,在兵力、物力等方面都存在着较大的差距。因此,他认为在诸葛亮去世后,蜀汉军队应先撤回汉中,稳定局势,然后再做进一步的打算 。

杨仪坚决执行诸葛亮的撤军遗命,这不仅是因为他对诸葛亮的忠诚,更是因为他从实际情况出发,认为撤军是当时最为明智的选择 。在他看来,诸葛亮的去世,使得蜀汉军队失去了核心领导,军心难免会受到影响。此时,如果继续与曹魏作战,很可能会陷入被动局面,甚至有全军覆没的危险 。

杨仪在撤军过程中,展现出了出色的组织和协调能力。他有条不紊地安排各营军队依次撤退,确保了大军的安全返回 。在面对魏延的阻挠时,他也能够冷静应对,迅速采取措施,化解危机 。他派何平迎战魏延,何平在阵前痛斥魏延违背诸葛亮遗命、烧毁栈道、攻击友军的行为,使得魏延的士兵纷纷散去,为顺利撤军创造了条件 。

杨仪的保守撤军策略,虽然在一定程度上避免了蜀汉军队的损失,但也让魏延等北伐派将领感到不满。他们认为杨仪的做法过于保守,是对北伐事业的背叛,错过了一举击败曹魏的机会 。这种战略上的分歧,使得魏延与杨仪之间的矛盾进一步加深,最终导致了两人之间的激烈冲突 。

历史回响:深远影响与反思魏延与杨仪之间的这场争斗,以魏延的被杀和杨仪的被贬而告终,但它所带来的影响,却如同一颗巨石投入平静的湖面,在蜀汉政权中激起了层层涟漪,对蜀汉的命运产生了极为深远的影响 。

从人才层面来看,魏延和杨仪都是蜀汉政权中不可多得的人才。魏延以其卓越的军事才能,成为蜀汉军队的中流砥柱,他在战场上的勇猛和谋略,为蜀汉立下了赫赫战功。而杨仪则凭借其出色的政务能力,在丞相府中发挥着重要作用,为北伐事业提供了坚实的后勤保障 。然而,这场争斗却使得两位人才相继陨落,蜀汉政权因此遭受了巨大的损失,人才断层的问题愈发严重。这无疑削弱了蜀汉的实力,使得蜀汉在后续的发展中,面临着无人可用的困境 。

在内部稳定方面,魏延与杨仪的争斗,引发了蜀汉朝廷的动荡不安。两人互相指控对方谋反,使得朝廷陷入了混乱和恐慌之中。后主刘禅面对两位重臣的纷争,一时难以判断谁是谁非,这也导致了朝廷内部人心惶惶,大臣们人人自危 。这种内部的动荡,不仅破坏了蜀汉政权的稳定,也削弱了朝廷的公信力,使得蜀汉的统治根基受到了动摇 。

从北伐事业的角度来看,这场争斗无疑是对北伐事业的沉重打击。诸葛亮生前,一直致力于北伐中原,兴复汉室,魏延作为坚定的北伐派,本有望继承诸葛亮的遗志,继续推动北伐事业的发展 。然而,他与杨仪的争斗,使得北伐计划被迫中断,蜀汉军队不得不撤回汉中。此后,蜀汉再也未能组织起大规模的北伐行动,北伐事业也因此陷入了停滞 。这使得蜀汉失去了争夺天下的机会,逐渐走向衰落 。

魏延与杨仪之争,也为我们留下了深刻的启示。在一个团队或组织中,成员之间的团结协作至关重要。无论是性格差异、权力争夺还是战略分歧,都不应成为破坏团结的理由 。只有成员之间相互理解、相互支持,以大局为重,才能形成强大的凝聚力和战斗力,实现共同的目标 。同时,领导者在处理团队内部矛盾时,也应采取及时有效的措施,避免矛盾的激化,确保团队的稳定和发展 。