杨坤态度强硬坚决不撤诉,“四川芬达”再道歉求他“留口饭吃”

2025年春天,一场看似普通的网络模仿秀,演变成了一场关于尊严与法律边界的拉锯战。歌手杨坤与模仿者“四川芬达”的纠纷,从最初的“玩梗”到如今的法庭对峙,剧情反转之剧烈,远超公众想象——当一方声泪俱下地求“留口饭吃”,另一方却坚持用法律武器捍卫底线。

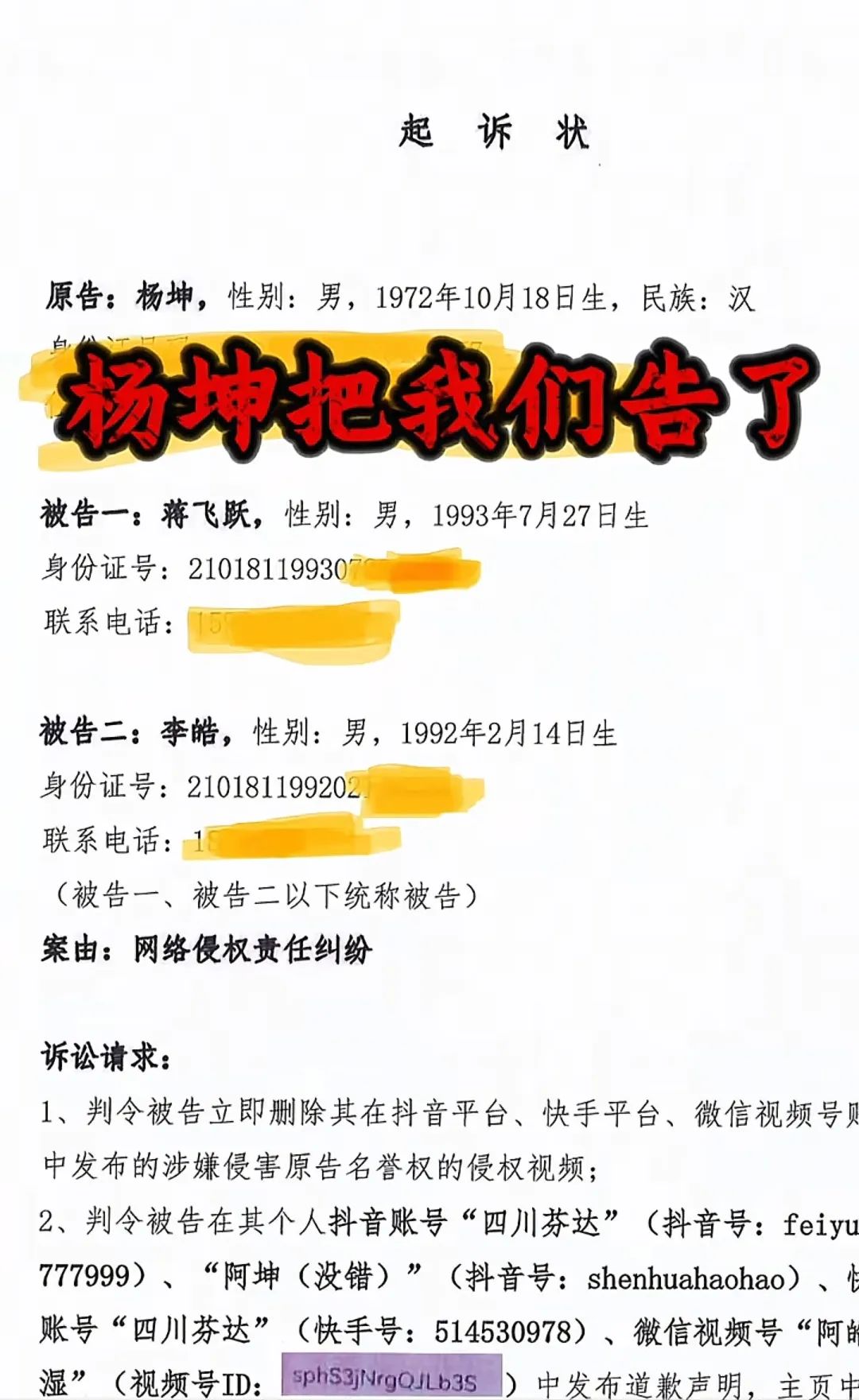

“四川芬达”的两位博主蒋飞跃和李皓,原本只是短视频平台上普通的搞笑创作者。2024年,他们转型模仿秀,以夸张的造型、沙哑的嗓音和标志性动作复刻杨坤的舞台形象。

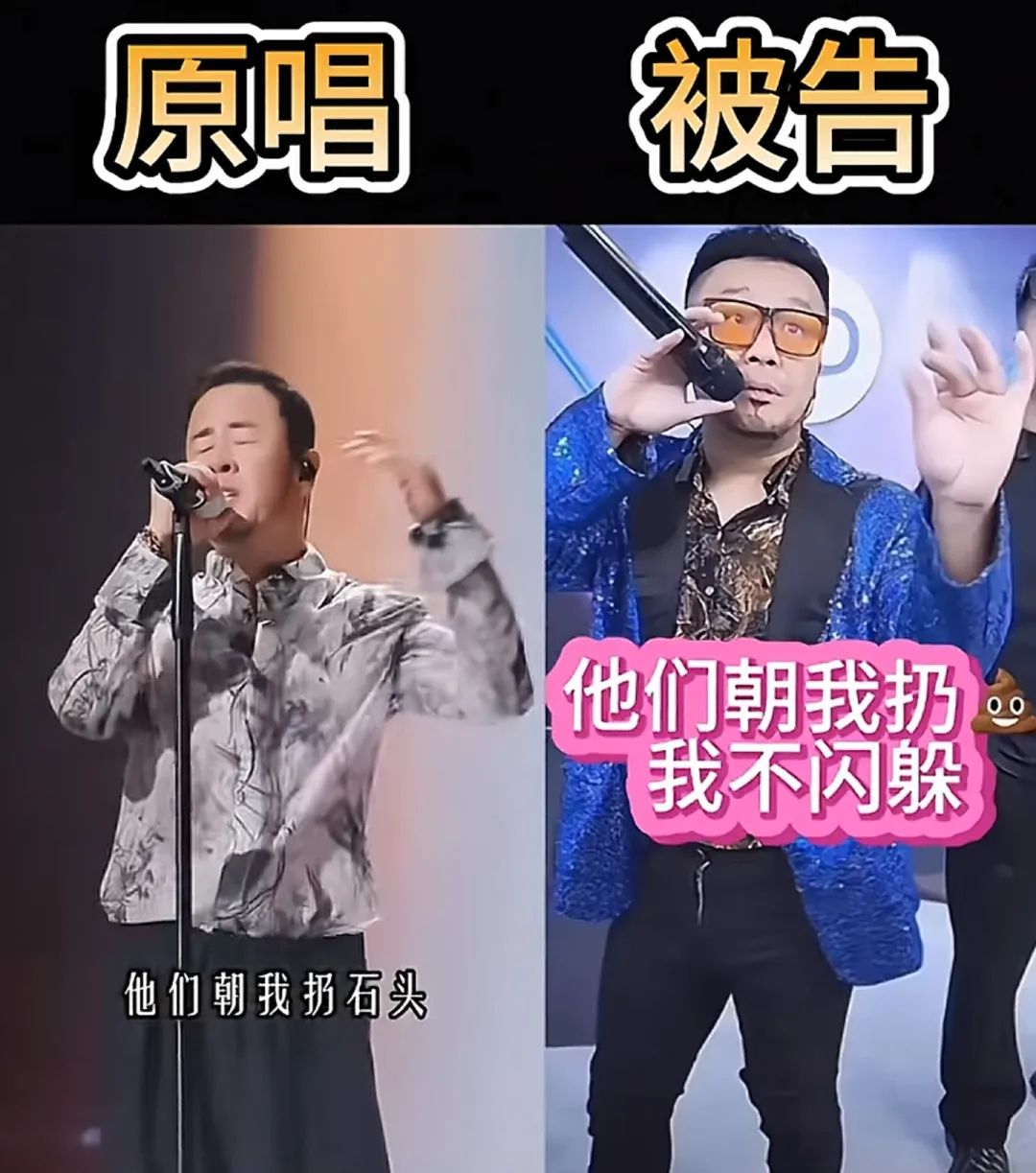

直播间里,他们P上《中国好声音》的LOGO,自称“拥有32场演唱会”的导师,甚至将杨坤的歌词《扔泥巴》改成“他们朝我扔白菜,我拿白菜炒盘菜”,配以扭腰露背的浮夸表演。这些视频迅速吸引眼球,粉丝数从零飙升至86万。

起初,杨坤团队通过平台投诉要求下架侵权内容,但“四川芬达”不仅未收敛,反而变本加厉。

他们甚至在直播中调侃:“就你这音乐让中国流行音乐倒退了15年!”评论区里,网友刷屏“杨坤起诉晚了”——这场模仿秀逐渐滑向人身攻击的深渊。

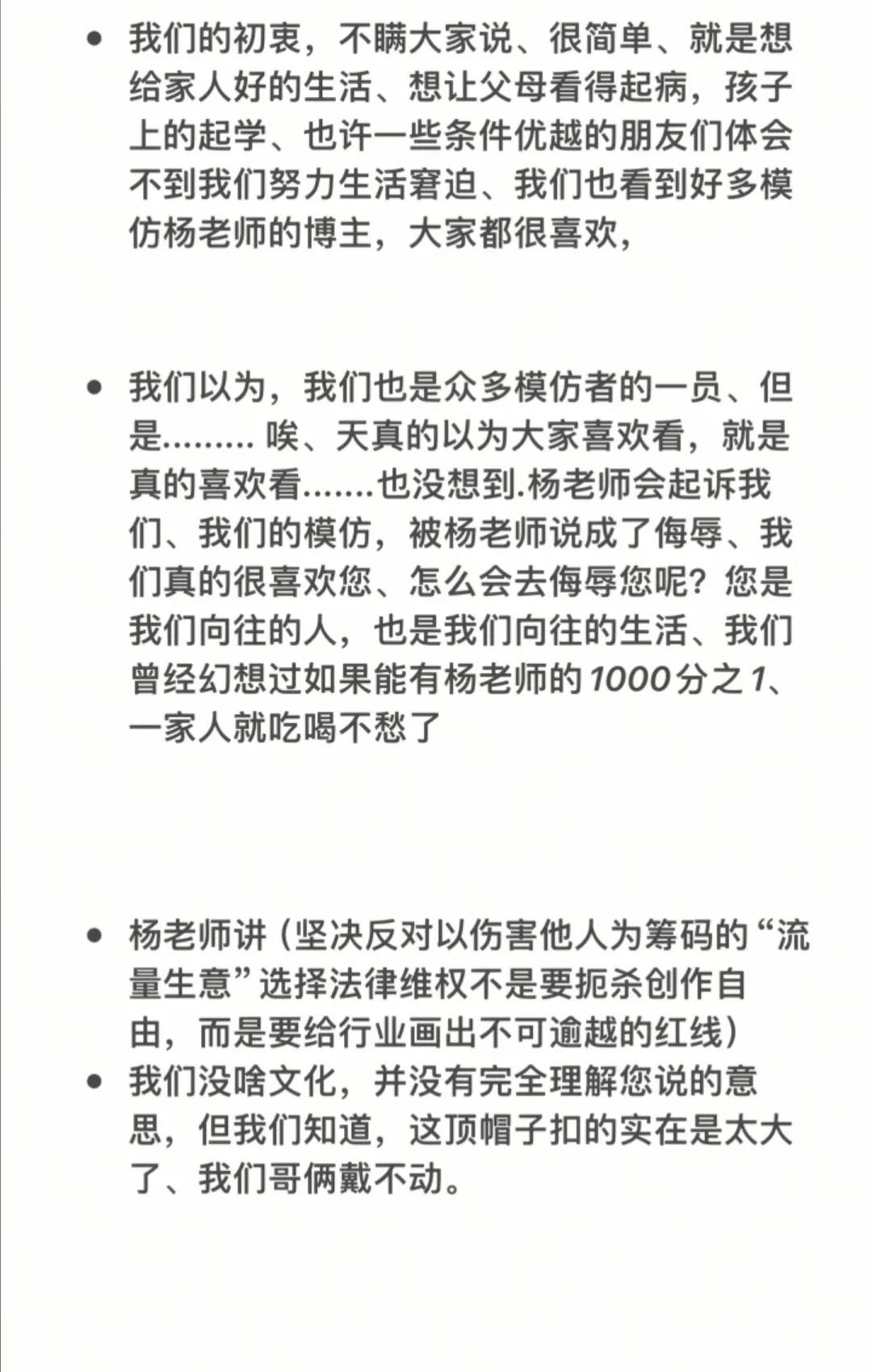

2025年3月10日,“四川芬达”发布视频称收到法院传票,杨坤以“网络侵权”为由起诉,要求删除视频、公开道歉并赔偿精神损失。视频中,两人自称“农村出身,没文化”,强调“只是搞笑,绝无恶意”。然而,这波操作反而让他们的粉丝数单日暴涨20万。

4月11日,面对舆论压力,“四川芬达”首次道歉,承诺停更模仿内容,并将账号更名为“四川芬达(阿芬阿达)”。

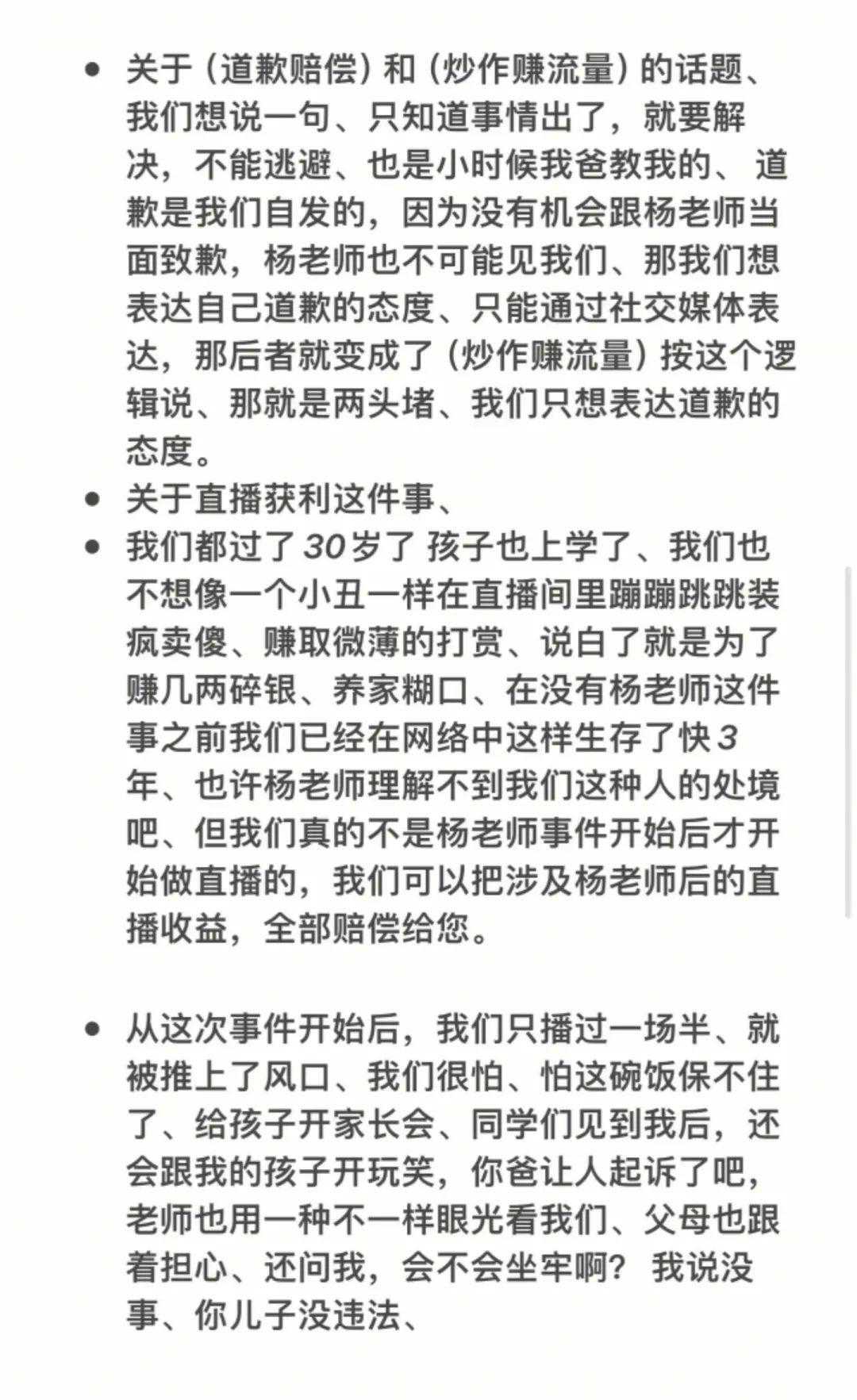

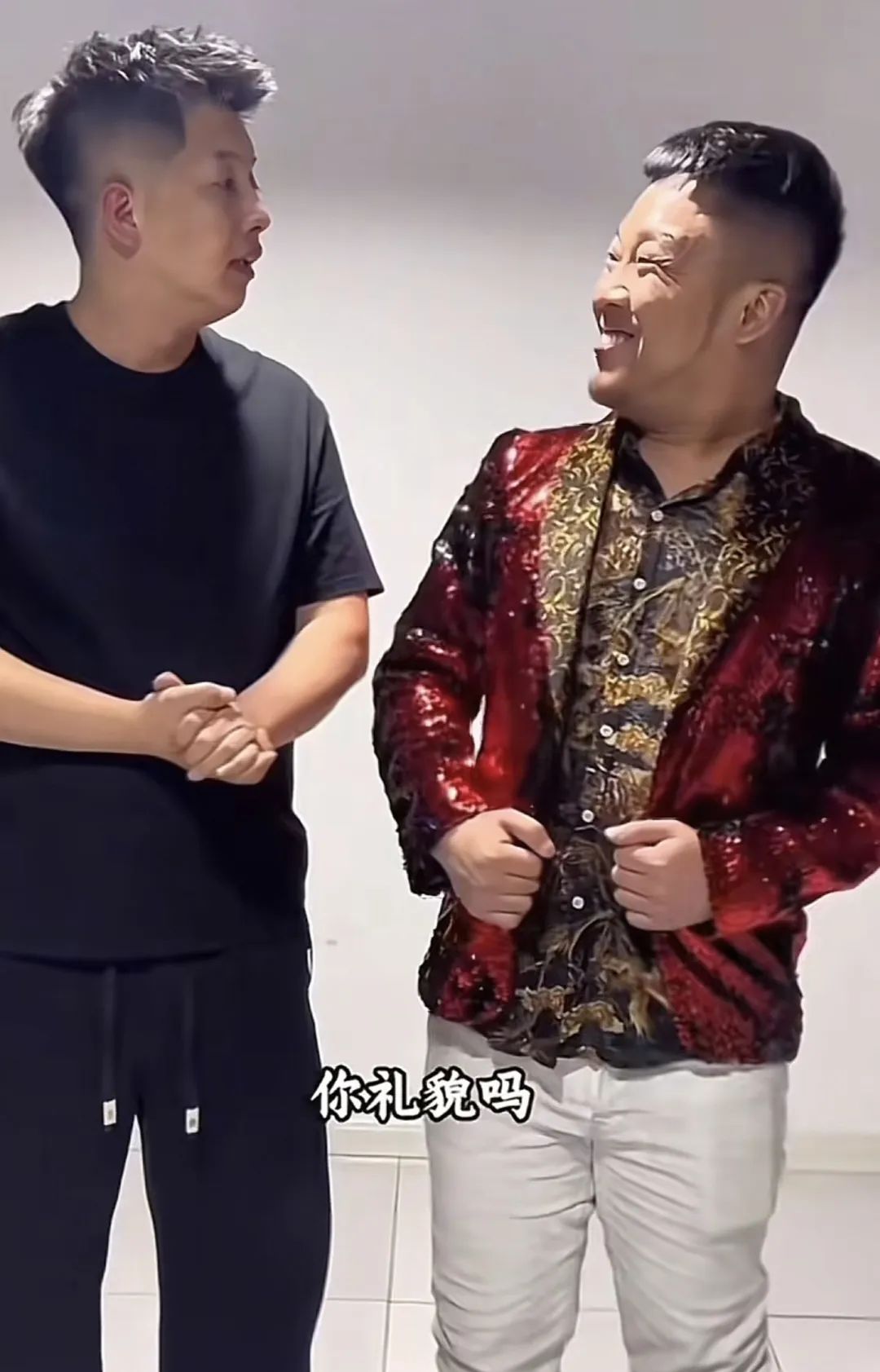

但仅隔12天,他们恢复直播,在线人数突破30万,并发布新歌《你礼貌吗》,歌词写道:“说好的拿泥巴种荷花,结果等来了传票一沓”——被网友质疑“内涵式道歉”。

杨坤在4月24日的长文中直言:“他们嘴上说和解,转头就包装成‘弱者’,把我推上道德绑架的风口。”他质疑对方并非真心悔过,而是将“被起诉”当作流量密码。

杨坤的坚持,源于对“娱乐底线”的捍卫。他坦言,作为公众人物,接受善意的调侃甚至冒犯,但“四川芬达”的内容早已超越模仿范畴:低俗的肢体动作、恶意改编的歌词、刻意丑化的形象,让观众将“阿坤”与杨坤本人直接关联,甚至衍生出“演唱会只有50人”的嘲讽梗。这种“以伤害他人为筹码的流量生意”,不仅损害个人名誉,更扭曲了网络创作生态。

而“四川芬达”的二次道歉,则透露出草根创作者的生存焦虑。5月2日,他们再次发声:“我们不像小丑一样装疯卖傻,赚微薄打赏只为养家糊口。”

承诺赔偿涉及杨坤的直播收益,并哀求“留口饭吃”。但杨坤的态度依旧坚决:“这不是针对艺术模仿者,而是针对网络施暴者。”

截至2025年5月3日,案件仍在审理中。这场官司的焦点,在于“未指名道姓的模仿是否构成侵权”。尽管“四川芬达”从未提及杨坤姓名,但其刻意复刻的造型、声线、经典梗,足以让公众产生直接联想。

法律界人士曾指出,若模仿行为导致被模仿者社会评价降低,即便未点名,仍可能构成名誉权侵害。

值得注意的是,这场纠纷折射出短视频时代的畸形生态:被告的“四川芬达”粉丝数已激增至172万,直播间打赏和广告收入远超普通网红。

而原告杨坤,则被部分网友贴上“小心眼”标签。流量与尊严的天平该如何倾斜?

“他们朝我扔泥巴,我拿泥巴种荷花。”这是杨坤原歌词中的豁达,却也成了这场风波的隐喻。

当“泥巴”变成恶意攻击的武器,法律成了唯一的净化剂。杨坤的坚持,不仅是为自己正名,更是为所有被流量裹挟的普通人划出一道红线:创作自由不等于无底线狂欢,尊重他人,才是网络世界最珍贵的“礼貌”