毛泽东先到井冈山,为何将缔造红军的殊荣归于后来者朱德?

1927年10月的闽粤边界,一支衣衫褴褛的队伍在密林中艰难穿行。队伍最前方的中年将领突然跃上岩石,举起驳壳枪高喊:“愿意革命的跟我走!”两千多名垂头丧气的士兵抬头望去……

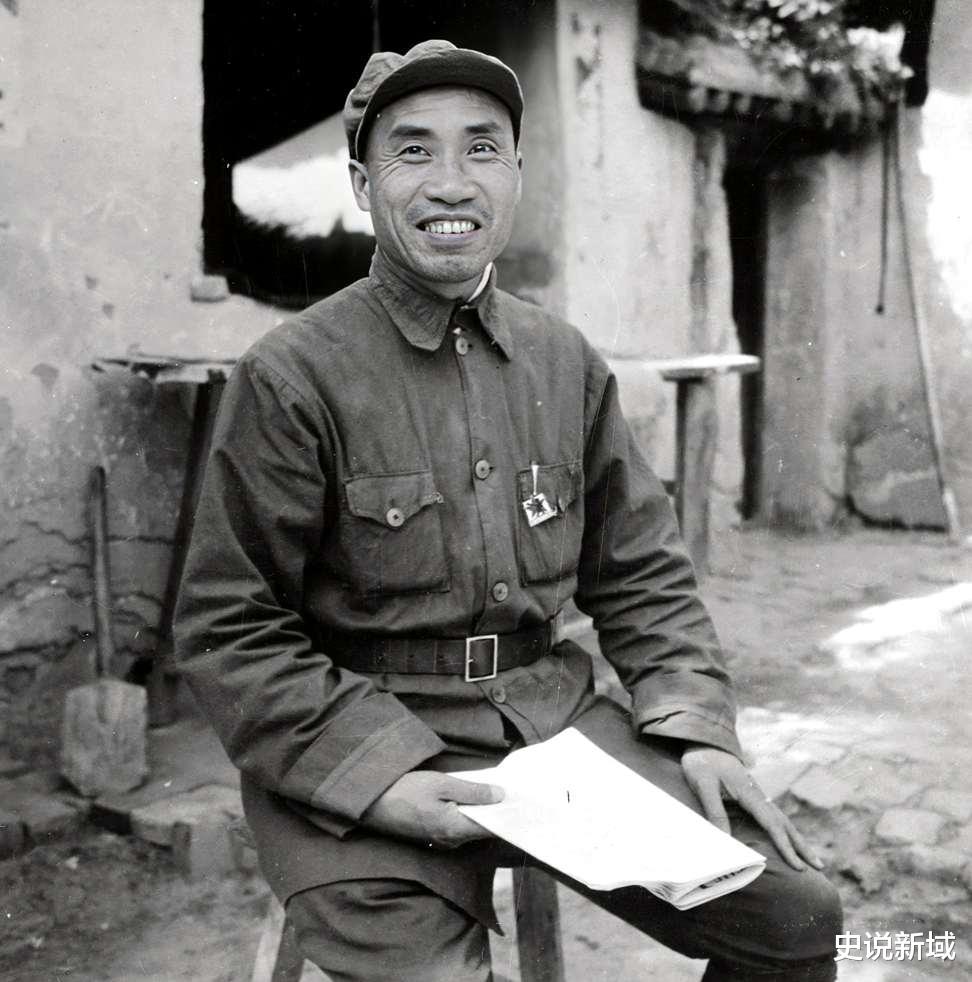

这个在悬崖峭壁上攀爬突袭敌营、带着他们七次冲出包围圈的中年军人,正是日后被称为“红军之父”的朱德。

为何先到井冈山的毛泽东,会将缔造红军的殊荣归于后来者?从南昌起义的“边缘人物”到红军的灵魂统帅,朱德究竟在至暗时刻完成了怎样的历史突围?

三河坝分兵:历史转折的72小时

1927年10月3日的广东大埔三河坝,朱德面临人生最艰难的抉择。南昌起义主力南下潮汕失败的消息传来,他率领的4000余留守部队瞬间陷入绝境:前有3万敌军压境,后有200里溃败区,而党中央的联系早已中断。

参谋会议上,师长周士第主张解散队伍,党代表李硕勋建议分散突围。唯独朱德紧攥地图:“中央让我留守三河坝,就是要保住革命火种!”他指着汀江险滩提出震惊四座的方案:白天佯装主力吸引敌军,深夜率部攀越人迹罕至的笔枝尾山。

这场持续三昼夜的阻击战,成就了军史上的奇迹。当林彪、粟裕等年轻军官第一次见识到“交替掩护、梯次撤退”的战术时,他们不会想到,这支衣衫不整的残军,将在20天后改写中国革命的命运。

茂芝会议:散兵游勇的凤凰涅槃

部队退至饶平茂芝时,仅剩1500余人。深秋的寒雨中,饥肠辘辘的士兵发现:总指挥把最后半袋炒米分给了伤员,自己嚼着草根主持会议。

在全德学校破败的教室里,朱德用搪瓷碗敲着讲台:“俄国革命1905年失败,1917年就成功了!我们现在的黑暗,就像母鸡孵蛋——”他忽然掀开长衫,掏出两个温热的鸡蛋,“等时候到了,自然会破壳!”这个农民出身的比喻,让萧克等黄埔生茅塞顿开。

会议通过的《茂芝决议》看似简单,却暗藏建军精髓:改走农村路线、整顿党组织、建立士兵委员会。当陈毅把仅有的七块银元交给炊事班买红薯时,朱德已带侦察兵摸清了通往湘南的秘径。

赣南三整:游击战神的炼成之路

在江西天心圩的樟树林里,朱德完成了建军史上最关键的“三整”。面对逃兵日增的困境,他独创了“行军整训法”:每天行军30里后,必做三件事——上政治课、练瞄准、唱《国际歌》。

黄埔四期生王尔琢发现,总指挥的战术课别具一格:用树枝画地讲解“化整为零”,拿石子演示“敌进我退”。更令人惊叹的是朱德对地形的记忆——他能准确说出三天前经过村庄的水井位置,这种能力在后来反“围剿”中屡建奇功。

粟裕晚年回忆:“朱老总让我们把绑腿布系在树上练攀岩,说这是井冈山生存的必备技能。”三个月后,这支部队穿越赣南六县而未损一兵,被当地百姓称为“神兵”。

湘南暴动:八千农军背后的组织密码

1928年1月的湖南宜章,朱德展现了他真正的建军智慧。当许克祥率六个团扑来时,他没有固守县城,而是带着农军钻进了骑田岭。

在莽山洞穴中,朱德手把手教农军领袖胡少海写布告:“我们是工农革命军,专打土豪分田地。”更令人叫绝的是他的“扩军三原则”:吸收矿工组建爆破队、选拔猎户成立神枪队、挑选脚夫组成运输队。三个月内,部队从800人暴增至8000,创造了“一个班带活一个团”的扩军神话。

陈毅曾向中央报告:“朱德同志把叶挺独立团的治军传统,与湖南农运经验完美结合。”这种融合,为后来红军的“三湾改编”提供了鲜活样本。

井冈会师:八千铁军为何心悦诚服

1928年4月28日,宁冈砻市龙江书院见证了中国革命最富深意的会师。当毛泽东看到朱德带来的8000精锐时,这位秋收起义领导人当场解下自己的手枪:“玉阶兄,这支部队该由你统率!”

历史学者后来发现,朱德部队有三个无可替代的特质:

1. 完整的党代表体系(每连都有党支部)

2. 成熟的游击战术教材(已编写《山地作战要诀》)

3. 健全的后勤系统(设有被服厂、修械所)

谭震林回忆:“毛委员常说,朱军长带来的是红军的骨架。”正如井冈山老兵李聚奎比喻:“毛委员是红军的魂,朱军长是红军的骨。”

“红军之父”的历史回响

1930年8月,中央正式将各地武装统编为“中国工农红军”。在讨论命名时,周恩来特别指出:“这个‘红’字,始于朱德军长在三河坝打出的红旗。”

1962年朱德重返井冈山,在黄洋界哨口对陪同人员说:“红军不是哪个人创造的,是战士们用草鞋丈量出来的。”但历史永远记得:当革命火种将熄时,是那个背着炒米袋、攀爬在悬崖上的“伙夫头”,用最朴素的信念护住了火种。

正如杨尚昆在《回忆朱德》中所写:“他总在最黑暗时给人希望,在绝境中开辟道路。这才是‘红军之父’的真正含义。”

【参考资料】:《朱德传》(中央文献出版社)、《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)、《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)、《陈毅军事文选》(解放军出版社)、《粟裕战争回忆录》(解放军出版社)