董袭莹是博士,屠呦呦90多岁难成两院院士,发明青蒿素不敌海归?

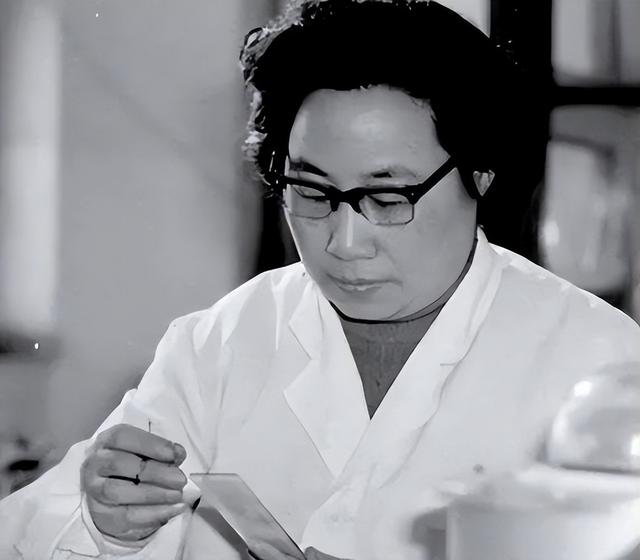

屠呦呦,这位95岁的中国药学家,以发现青蒿素改变世界,挽救了数百万人的生命,荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖,成为中国科学界的传奇。

然而,尽管她的成就举世瞩目,她却未能当选中国科学院或中国工程院院士,这一事实引发了广泛争议。

与此同时,网络上关于“董袭莹小姐是博士”、“发明青蒿素不敌海归”的讨论,将屠呦呦的“三无科学家”身份(无博士学位、无海外留学背景、无两院院士头衔)与所谓“海归”精英的学术评价标准放在了对比的天平上。其实以前是“三无”,由于最近当选美国方面的院士,姑且减去“一无”吧。

01.屠呦呦:青蒿素与“三无”的传奇

屠呦呦的故事始于上世纪60年代末,当时正值不稳定时期,她被任命为“523项目”组长,肩负起寻找抗疟疾新药的重任。

在极其艰苦的条件下,屠呦呦带领团队查阅中医古籍,筛选2000多个方药,最终从东晋葛洪的《肘后备急方》中获得灵感,提出用低温乙醚提取青蒿素的方法。1971年,第191次实验成功分离出对疟原虫抑制率100%的青蒿素,这一发现彻底改变了全球抗疟治疗的格局。

屠呦呦的贡献不仅在于青蒿素的发现,还在于她对双氢青蒿素的开创性研究以及推动其临床应用的坚持。她的团队在1972年以身试药,冒着乙醚毒性风险验证药物安全性,最终使青蒿素成为世界卫生组织推荐的首选抗疟药物,挽救了全球数百万生命。 2011年,她获得拉斯克临床医学奖;2015年,诺贝尔奖的加冕让她成为首位获得该奖的中国本土科学家;2019年,她被授予“共和国勋章”。

然而,屠呦呦的“三无”身份却成为争议焦点。她没有博士学位,仅拥有北京医学院药学系本科背景;她从未出国留学,所有研究都在中国完成;更令人费解的是,她未被选为“两院院士”。这不仅让她被戏称为“三无科学家”,也引发了公众对中国科研评价体系的质疑。 为何一位诺贝尔奖得主无法获得国内最高学术荣誉?

02.董袭莹:海归博士的符号化争议

与屠呦呦形成鲜明对比的是“董袭莹小姐是博士”的网络讨论。尽管公开信息中关于“董袭莹”的具体背景极为有限,我通过搜索发现,她是一位具有海外留学背景的年轻博士,因肖飞事件活跃于公众视野。网络上关于她的讨论往往带有情绪化色彩,将她作为“海归精英”的符号,与屠呦呦的本土贡献相对比。

一些声音认为,董袭莹这样的“海归博士”因学历、背景或资源优势,在国内学术评价中更容易获得认可,而像屠呦呦这样默默耕耘的本土科学家却被忽视。

这种对比虽带有一定的刻板印象,却反映了公众对当前科研评价体系的不满。海归博士往往拥有国际化的学术经历、SCI论文发表记录和较高的英语水平,这些指标在国内学术评价中占据重要地位。相比之下,屠呦呦的研究成果在早期因未发表SCI论文、未遵循国际化学术规范而被低估。

03.中国科研评价体系的困境

通过屠呦呦与“董袭莹现象”的对比,我认为中国科研评价体系的以下问题值得深思:

①过度依赖形式化指标

中国当前的学术评价体系高度依赖量化指标,如SCI论文数量、影响因子、海外经历等。这些标准虽然便于操作,却往往忽视研究的实际社会价值。屠呦呦的青蒿素研究在1970年代未发表国际论文,却直接挽救了数百万生命,而许多海归学者的论文虽符合国际化标准,却可能缺乏同等影响力。 这种“唯论文”、“唯学历”的倾向导致了资源分配的不公,也让像屠呦呦这样专注于实际问题解决的科学家难以获得应有认可。

②院士评选的制度性局限

中国两院院士评选不仅看重学术成就,还涉及人脉、背景和派系等非学术因素。屠呦呦的低调性格、不善交际的作风可能使其在复杂的评选过程中失利。此外,院士名额有限,竞争激烈,药学领域的代表性名额较少,也可能使得她落选。

当然,可能还有其他因素,在此不再总结列举了。

04.未来,期望未来

屠呦呦的青蒿素发现是中医药与现代科学结合的典范,也是中国科学对世界的礼物。 然而,她未能当选“两院院士”,董袭莹,几乎没有任何实质贡献的海归博士,却能进入顶尖医学院,进入顶尖医院。

青蒿素的成功证明,解决重大社会问题的研究远比高影响因子论文更有意义。

屠呦呦曾说:“青蒿素的发现是中国传统医学给人类的一份礼物。”

她的故事不仅是科学的胜利,也是对坚持、责任与无私的诠释。

面对“董袭莹是博士,屠呦呦非院士”的争议,我希望中国科研界能以屠呦呦为镜,反思评价体系的不足,激励更多科学家为人类福祉而奋斗,而非个人私利。