沙漠中的奇迹:红崖山水库的艰辛历程与辉煌成就

一、惊世构想的诞生

1958年的一个炎热午后,水利部门的会议室里气氛凝重。李水利,一位年轻有为的水利工程师,正站在投影幕布前,向在座的领导们介绍一个看似疯狂的计划。

"同志们,"李水利的声音坚定而充满激情,"我们提议在宁夏回族自治区的红崖山上,也就是在腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠的包围中,建造一座大型水库。"

会议室里瞬间安静得可以听见针落的声音。几秒钟后,爆发出一阵质疑的声音。

"在海拔1750米的沙漠里建水库?这怎么可能!"

"那里气候恶劣,施工条件艰苦,这简直是天方夜谭!"

面对质疑,李水利没有退缩。他拿出一叠详细的地质报告和水文数据,耐心地向每一位与会者解释这个计划的可行性和重要性。

"同志们,我知道这个计划听起来很疯狂,"李水利说,"但是请想想,如果我们成功了,这将彻底改变西北地区的生态环境,为当地百姓带来水源,阻止荒漠化的进一步扩张。这不仅是一个水利工程,更是一个改变中国西北面貌的战略工程!"

经过激烈的讨论,最终,这个大胆的计划获得了批准。当时,没有人能想到,这个决定将揭开中国水利史上最艰巨但也最辉煌的篇章之一。

二、艰苦卓绝的建设历程

1959年春第一批建设者来到了红崖山。王大勇,一个来自河南的年轻小伙,是其中之一。当他第一次踏上这片黄沙遍布的土地时,内心充满了忐忑和兴奋。

"我记得刚到的那天,"多年后的王大勇回忆道,"放眼望去全是黄沙,连个遮阳的地方都没有。我们的'宿舍'就是几个用芦苇搭的草棚,晚上睡觉时沙子直往被窝里钻。"

建设工作很快开始了,但困难接踵而至。最大的挑战来自恶劣的自然环境。夏天,气温常常超过40度,烈日炙烤着大地,工人们挥汗如雨。冬天,气温又骤降至零下20度,寒风刺骨。

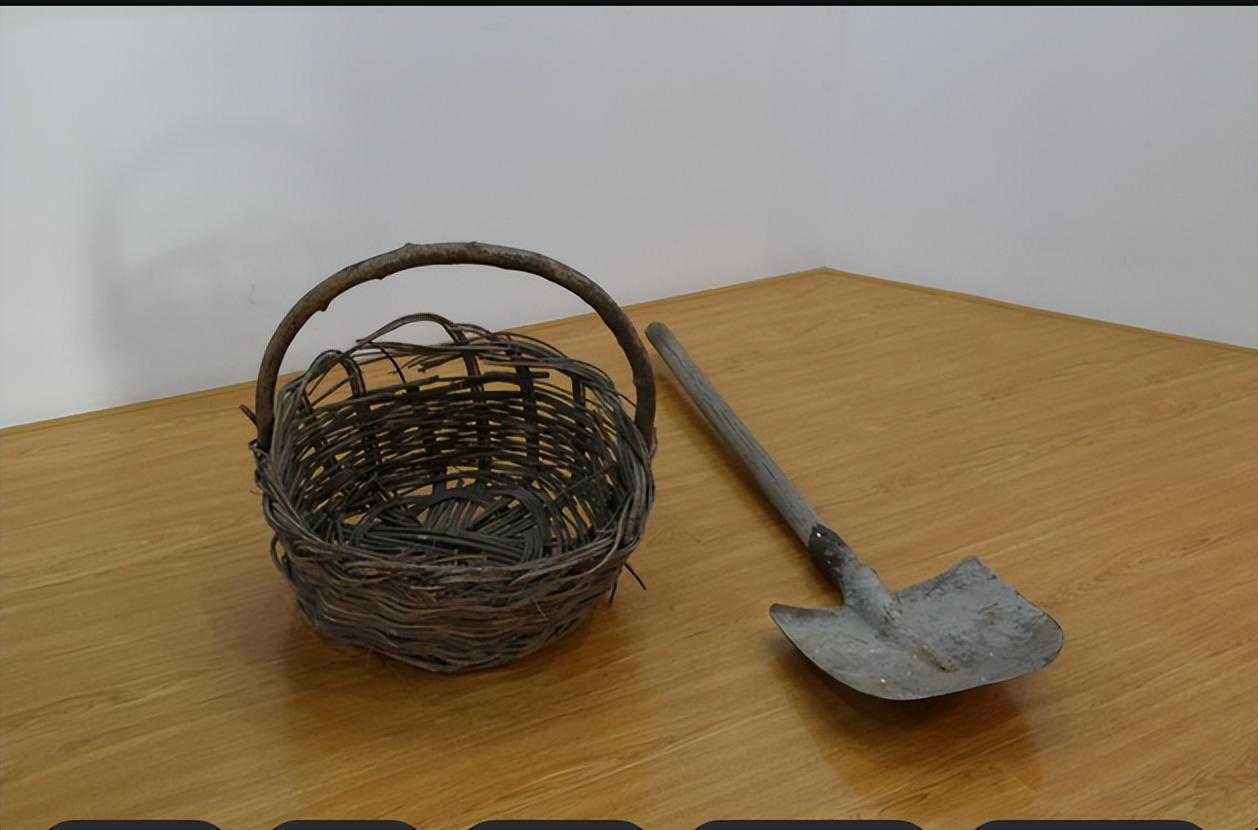

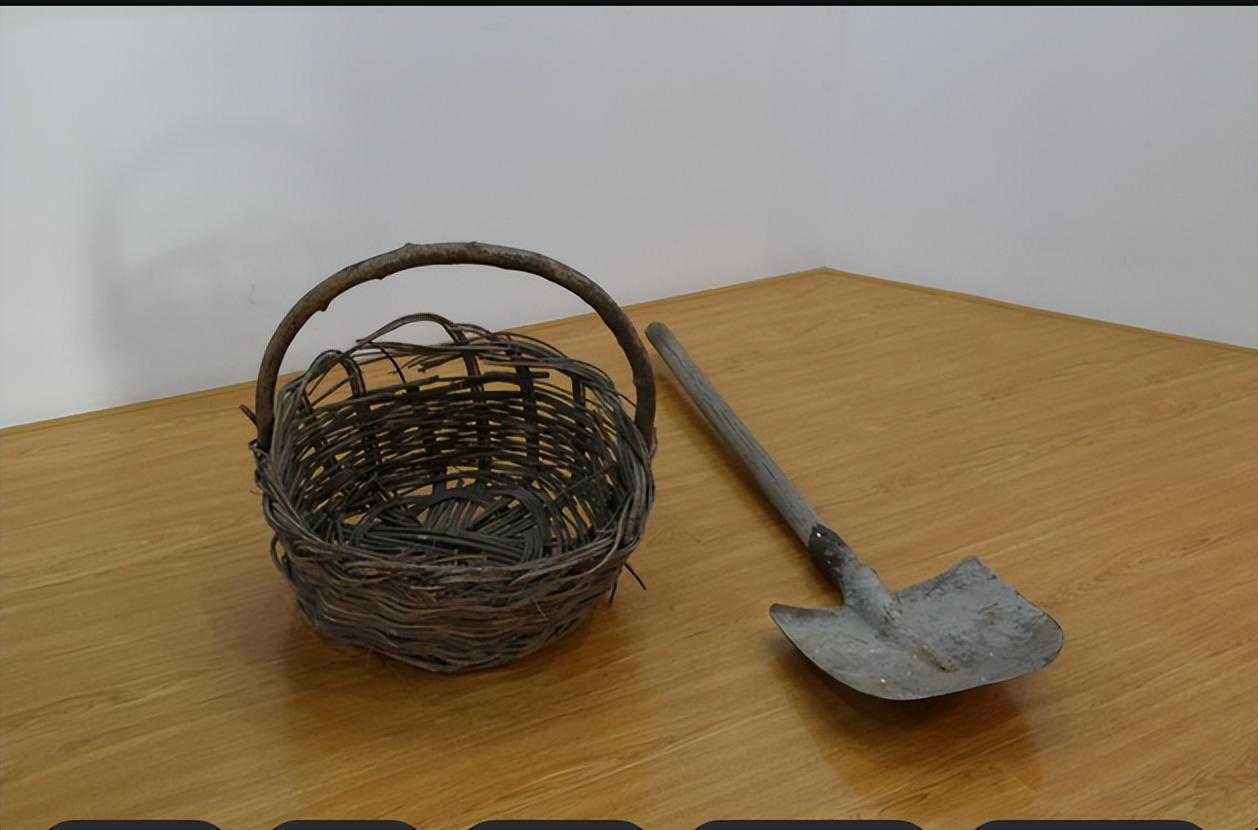

更让人沮丧的是,他们几乎没有现代化的设备。王大勇和他的同事们只能用最原始的工具——铁锹和箩筐,一点一点地挖掘、运输土方。

"最难熬的是沙尘暴,"王大勇说,"有时候好不容易干了一天,一场沙尘暴过后,所有的工作成果都被掩埋了。第二天,我们就得重新开始。"

但是,这些艰苦的条件并没有打倒这群坚韧的建设者。他们中的许多人,像王大勇一样,在工地上一干就是好几年。他们坚信,自己正在参与一项改变历史的工程。

三、国际争议与中国的坚持

随着红崖山水库工程的推进,国际社会开始关注这个项目。1965年,美国《科学》杂志发表了一篇关于红崖山水库的报道,引发了广泛讨论。

美国地质学家约翰·史密斯在文章中写道:"在如此脆弱的生态系统中建造大型水库,无异于在火药桶上点火。这可能会引发一场生态灾难,影响整个地区的气候平衡。"

这篇报道在西方国家引起了轩然大波。一些环保组织开始对中国施压,要求停止这个"危险的"项目。

面对国际压力,外交部发言人在一次新闻发布会上坚定地表示:"红崖山水库项目是我国的内政,我们有充分的科学依据和技术能力来确保项目的安全和生态友好。这个项目不仅不会破坏环境,反而会改善当地的生态状况。"

此时,项目总工程师李水利也公开回应了质疑:"我们在项目设计和实施过程中,始终把生态保护放在首位。我们采用了多项创新技术来减少对环境的影响,包括生态堤岸设计和水质保护措施。我们相信,随着时间的推移,事实会证明这个项目的价值。"

四、奇迹的诞生与惊人的成果

经过近20年的艰苦建设,红崖山水库终于在1977年建成蓄水。当第一滴水注入水库的那一刻,现场的所有人都激动得热泪盈眶。

王大勇,现在已经是项目的一名小组长,站在大坝上,看着蓝色的湖水在曾经的黄沙中蔓延开来,内心充满了自豪感。"那一刻,我感觉所有的辛苦都值得了,"他说,"我们真的在沙漠里创造了一片绿洲!"

红崖山水库的成功远远超出了最初的预期:

灌溉功能:水库有效解决了周边约50万亩农田的灌溉问题。当地农民赵根生感慨道:"以前种地全靠天吃饭,现在有了水库,我们的收成稳定了,日子也好过多了。"

生态改善:水库周边的生态环境得到显著改善。当地林业局局长马青山介绍:"水库建成后,我们在周边种植了大量抗旱植物。现在,这里的绿化面积每年都在增加,许多野生动物也回来了。"

旅游发展:出乎所有人的意料,红崖山水库逐渐成为了一个旅游热点。当地导游小李兴奋地说:"每年都有成千上万的游客来这里,他们都被这个'沙漠中的蓝宝石'惊呆了。水库不仅改变了这里的生态,还带动了整个地区的经济发展。"

五、结语:中国智慧的见证

今天占地30平方公里、蓄水量达1.27亿立方米的红崖山水库巍然矗立在宁夏的大漠之中,被誉为"亚洲最大的人工沙漠水库"。它不仅是一项伟大的水利工程,更是中国人民不屈不挠、敢为人先的精神象征。

正如李水利在水库竣工仪式上所说:"红崖山水库的成功,证明了中国人民有能力在最艰苦的环境中创造奇迹。这不仅是一个水库,更是我们留给子孙后代的宝贵财富。它将永远提醒我们:只要有信念、有毅力,就没有什么是做不到的。"

红崖山水库的故事,是中国改造自然、造福人民的生动写照。它向世界展示了中国的工程实力和生态智慧,也为人类在恶劣环境下开展大型工程提供了宝贵经验。这个在沙漠中诞生的奇迹,将继续激励着我们为建设更美好的未来而努力奋斗。