蔡伦改进造纸术造出纤维纸,成本大降后如何推动文明传播?

在东汉时期,有这样一个人,他出身平凡,却凭借一项伟大发明改变了世界文明的进程,这个人就是蔡伦。蔡伦出生于公元61年,去世于121年,字敬仲,老家在桂阳郡(也就是现在的湖南耒阳)。他不仅是东汉时期的科学家,更是造纸术发展历程中至关重要的革新者。

蔡伦打小在普通农民家庭长大,和那时候大多数孩子一样,早早地就跟着家里人下田干活。但这孩子脑子灵光,手脚也勤快,十里八乡的乡亲们都喜欢他。汉章帝刘炟即位后,有个惯例,会到各个郡县挑选年幼的孩子入宫。公元75年,年仅15岁的蔡伦被选中,离开家乡,进了洛阳宫做太监。

刚入宫的蔡伦,并没有因为身份的转变而自暴自弃。他抓紧一切时间读书识字,学习成绩在一众小太监里格外突出。第二年,也就是建初元年(76年),他就当上了小黄门,这在宦官里头算是个小职务。后来,他又升任黄门侍郎,负责传达宫内外的公事,还得引导大臣们朝见皇帝、安排座位这些杂事儿。

当时,正宫的窦太后一直没孩子,为了稳固自己的地位,竟然指使蔡伦诬陷章帝的妃子宋贵人“挟邪媚道”。在蔡伦的构陷下,宋贵人含冤自杀,她的儿子,原本的太子刘庆也被贬为清河王。窦太后还不罢休,又找人诬陷另一位妃子梁贵人,强行把梁贵人的儿子刘肇抱来当养子,还立为太子。章和二年(88年),汉章帝去世,10岁的刘肇即位,就是汉和帝,窦太后趁机把持朝政。蔡伦因为在这一系列事件里“立功”,被提拔为中常侍,不仅能天天陪在小皇帝身边,还能参与国家机密大事,地位跟朝廷里的九卿都差不多了。从这儿开始,中国历史上宦官干预朝政的现象就冒头了。

永平九年(97年),窦太后去世,汉和帝开始亲自处理政事。永元十四年(102年),和帝立邓绥为皇后。蔡伦一看风向变了,立马投靠了邓皇后。邓绥喜欢舞文弄墨,蔡伦为了讨她欢心,主动兼任尚方令,负责管理宫内御用的器物,还有宫廷手工作坊。

其实早在西汉(前206—25)初期,咱们老祖宗就已经能用废旧麻绳头和破布造出麻类植物纤维纸了。1986年,甘肃天水市放马滩的西汉墓里,就出土了绘有地图的麻纸,经过考证,那是汉文帝、汉景帝(前179—前141)时期的。1957年,西安市灞桥也出土了不晚于汉武帝(前141—前87)时期的麻纸。在陕西、甘肃其他地方,也陆续出土过西汉麻纸,这些纸既能用来包装东西,也能写字,妥妥是简牍、缣帛的“平替”。东汉把都城定在洛阳后,西汉的麻纸技术也没落下,还在不断发展。邓皇后喜欢文史,又爱纸墨,专门下令让各州郡别进贡那些贵重玩意儿,“每年送点纸墨就行了”,各地就纷纷把生产的麻纸往宫里送。

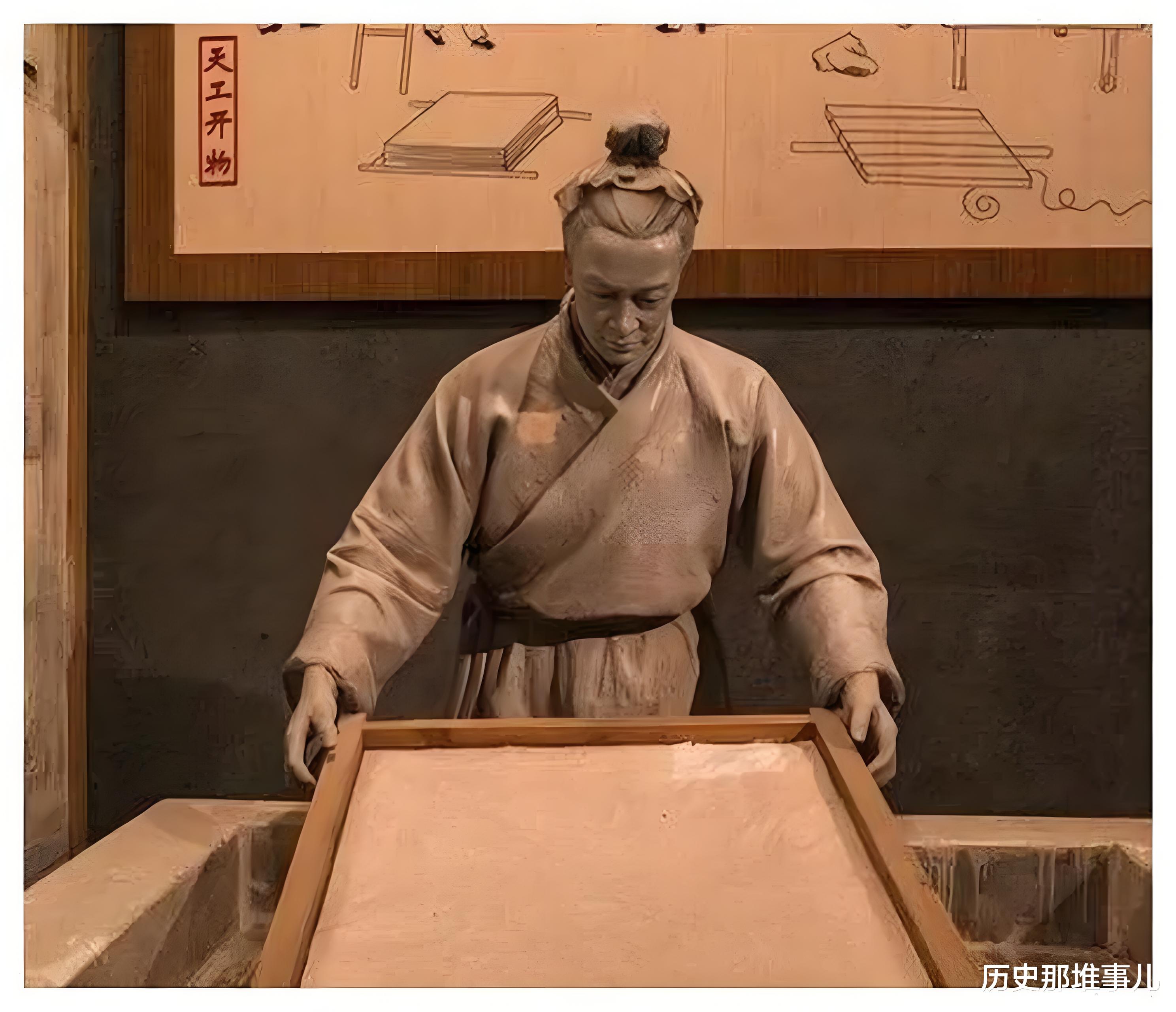

蔡伦当上尚方令后,没闲着。他仔细研究前人造纸的经验,心里琢磨:要是能找到更多造纸原料,再改进改进技术,提高纸张质量,这纸肯定能被大伙接受。他第一个想到用树皮造纸,树皮可比麻类原料多太多了,要是能行,纸的产量能翻好几倍。可树皮里含的木素、果胶、蛋白质比麻类高得多,脱胶、制浆的难度不是一般大。但蔡伦没被困难吓倒,他四处找材料,碎布、麻头、鱼网都成了他的试验品。他还把西汉时用石灰水制浆的方法,改成用草木灰水制浆。草木灰水碱性强,能大大提高纸浆的质量。经过无数次试验,蔡伦终于造出了精制纸张。元兴元年(105年),他把在尚方作坊造出来的一批优质纸张献给汉和帝刘肇。和帝一看,好家伙,这纸又好用又便宜,马上通令全国都采用这种方法造纸。就这么着,蔡伦的造纸术很快传遍了大江南北。

说来也巧,就在蔡伦改进造纸术这一年,汉和帝去世了。邓太后抱着刚出生百日的婴儿立为皇帝,可孩子太小,不到两年就夭折了。邓太后又立了13岁的皇侄刘祜,也就是汉安帝。刘祜是清河王刘庆的儿子,刚即位那会儿,还是邓太后说了算,蔡伦依旧深受重用,还被封为龙亭侯,一下子跻身贵族行列。他监制的纸,也有了专属名字——“蔡侯纸”。元初五年(118年),蔡伦又升职了,成了长乐太仆,成了邓太后跟前的“大红人”,满朝文武都得捧着他。

可谁能想到,建光元年(121年),邓太后一去世,蔡伦的好日子就到头了。汉安帝亲政后,翻出了旧账,当年蔡伦受窦太后指使,参与迫害安帝的皇祖母宋贵人,还害得安帝他爸刘庆失去了皇位继承权,这些事儿都被翻出来审讯查办。蔡伦心里清楚,自己这回是死罪难逃,绝望之下,选择了自尽。

蔡伦一辈子都在皇宫里当官,先后伺候了四个小皇帝,投靠过两个皇后,官职一路高升,又是封侯,又是位列九卿,最后却落得个悲惨结局。但不得不说,他在兼任尚方令的时候,实实在在推动了手工业工艺的发展,也正是因为改进了造纸术,他被称为东汉时期的科学家,名垂青史。造纸术作为我国古代“四大发明”之一,是中华民族送给世界文明的一份厚礼。有了纸,知识的传播变得更方便,世界各地的科学文化交流也更顺畅,它深刻地影响着人类历史的发展进程。